Le Pic de Kiev était un radar OTH d’une grande puissance qui a fonctionné en Europe durant la période entre 1976 et 1986.

Il restera de mémoire, un phénomène unique comme ayant généré plus de rapports d’interférence et de spéculations que toutes les autres émissions de radio.

Cet article a été mis à jour le : 27 juin 2018. Il était nommé précédemment « DUGA-3 », mais après avoir repris certaines sources de façon plus crédibles, il s’avère qu’il n’existait en fait que deux Duga : le DUGA-1 (que l’on peut visiter en Ukraine près de la centrale de Tchernobyl) et le DUGA-2 situé près de la mer d’Okhotsk.

Étant donné le potentiel grandissant de cette technologie pour surpasser la gamme des radars conventionnels « d’alerte précoce » les premières expériences du radar Over-The-Horizon ou OTH, de l’Union soviétique datent de la fin des années 1950. L’accent était mis sur les radars rétro diffusés qui fournissaient des informations sur le lancement de missiles en détectant les altérations de la propagation dans l’Ionosphère provoquées par l’épuisement des ions par les panaches d’échappement des missiles.

L’histoire commence réellement en Août 1964, après une discussion sur l’état et les perspectives de travail du projet « Duga » et après avoir écouté les avantages et les inconvénients, V. D. Kalmykov Haut Dignitaire du Parti communiste déclara :

L’alerte précoce pour notre pays est extrêmement importante. Nous n’avons pas de bases proches du continent des États-Unis pour détecter les ICBM depuis leur lancement. Par conséquent, malgré l’absence de nombreuses données initiales, il est nécessaire de prendre des risques et de créer un prototype de ZGRLS Duga à Nikolaev. Je vous demande dès lors de développer le projet de ce radar au plus tard en 1965 et à présenter des informations techniques pour l’équipement.

Le temps pressait, car déjà en 1962, en réponse au futur projet russe, les Américains déployèrent au Groenland, en Angleterre et en Alaska trois radars puissants qui couvraient pratiquement la moitié du territoire de l’Union soviétique. Toutes les sorties de missiles soviétiques étaient détectées quelques minutes après le lancement.

En 1966, V.P. Vasyukov est nommé concepteur en chef du prototype ZGRPS. La même année démarre l’unité radar 5N77 « Duga 2 » qui est situé près de la ville de Nikolaev.

Au début des années 1970, de premiers tests sont réalisés en plusieurs étapes. La première étape comprenait des essais en grandeur réelle sur le ZHRLS 5N77 « Duga-2 » (Duga - дуга en russe se

traduit par Arc) à Nikolaev, où à cette époque les mêmes algorithmes étaient mis en œuvre comme lors d’un combat. Ces tests furent couronnés de succès.

La décision de créer une « station de radar à l’horizon » Duga-1 près de Tchernobyl a été prise en vertu d’une ordonnance gouvernementale datées du 18 janvier 1972 et du 14 avril 1975.

Le concepteur général de la station radar était « l’Institut de Recherche pour la Radiocommunication longue distance (NIIDAR) ». Chef concepteur et l’inspirateur des idées pour Duga-1 est Franz Kuzminsky.

À l’occasion de l’entrée en service du radar « Duga-1 », les promoteurs du complexe (VN Vasenev, BM Danilov, NF Dubrovsky, Y. Krokunov) reçoivent un prix d’État.

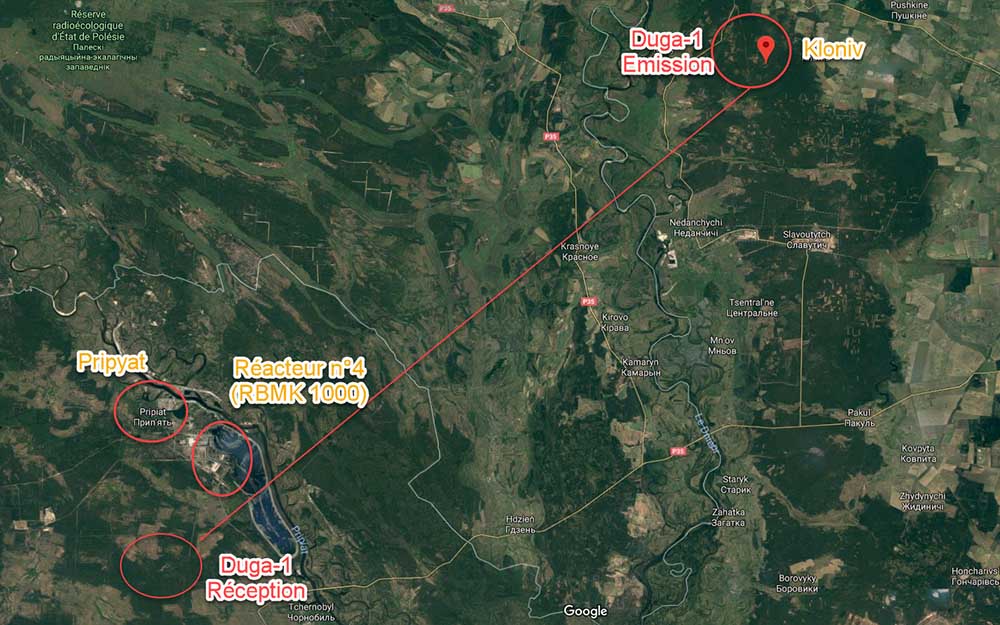

Le site de RÉCEPTION de « 5 h 32 DUGA-1 » (ЗГРЛС Дуга-1) se trouve sur le territoire de Tchernobyl et l’émission se fait à 60 km à Kloniv. Officiellement appelée la station radar Zagorizonny Duga.

Vue sur carte de l’implantation de Duga-1. La synchronisation entre les zones d’émission et de réception a été réalisée via une ligne de communication par câble — Photo Google.

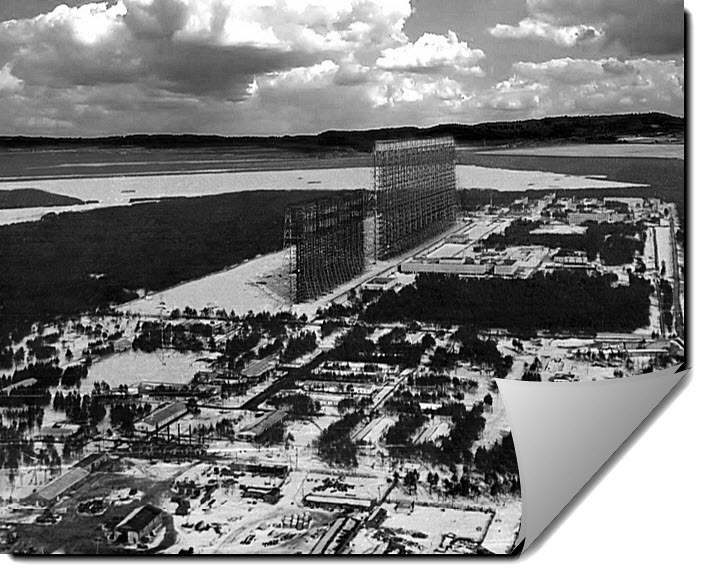

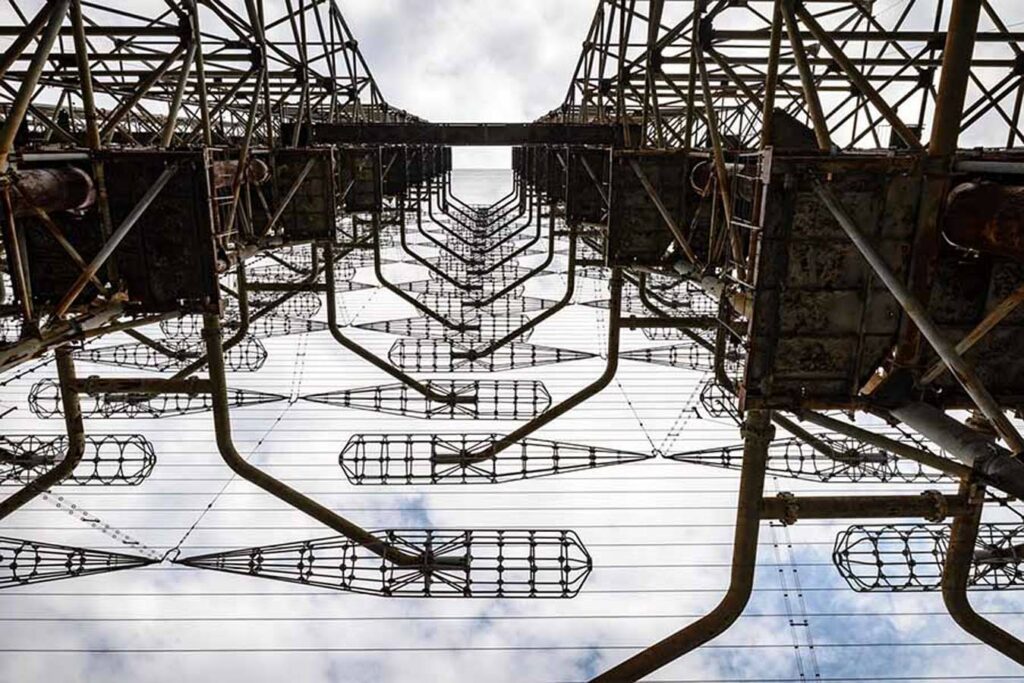

Le Duga-1 était un énorme ensemble opérationnel comprenant :

- Une antenne d’émission de 210 mètres de large et de 85 mètres de haut comprenant 300 émetteurs

- Une antenne de réception de 300 mètres de large et de 135 mètres de haut

Les renseignements militaires de l’OTAN qui ont découvert et photographiés le système, lui donnèrent le nom de code « OTAN-Steel Yard ».

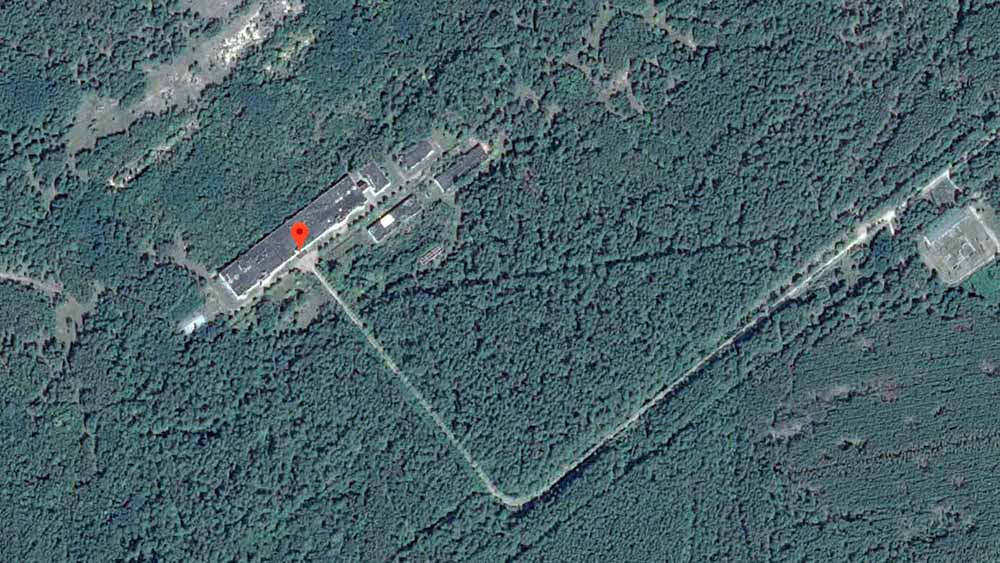

Voici le site d'émission Duga-1 proche de la ville de Kloniv aux coordonnées GPS : 51.636324, 30.702420 - Photo Google

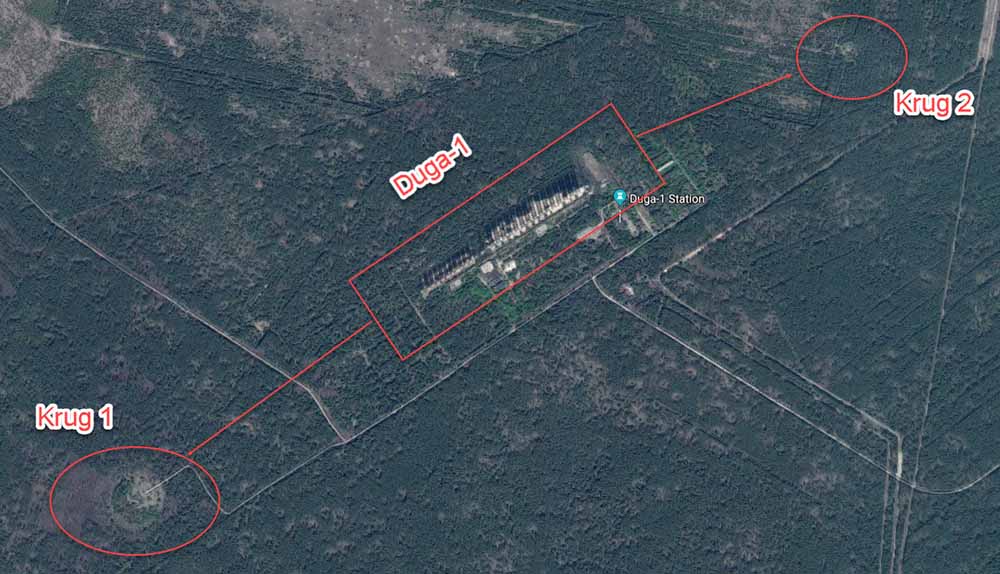

Site de réception Duga-1 - Photo Google

Non loin de là des « cercles » (en russe : Круг, cercle) de 300 mètres de diamètre chacun sont un système auxiliaire pour OTH. Ils se composent sur le pourtour de 240 antennes (120 dans chaque

cercle) de 10 m de haut. Au centre, un bâtiment sans étage avec l’équipement de réception. Sur le toit une antenne centrale domine. Ces stations du nom de « Krug » sont situées entre Korogod et le camp militaire Tchernobyl-2, on y accède par la route en béton de Tchernobyl-2.

Elles étaient destinées au sondage ION de l’ionosphère afin d’obtenir des informations sur la fréquence maximale applicable (MUF) et d’optimiser, en fonction des données reçues, le mode de fonctionnement du localisateur. De plus, il y avait un système qui sélectionnait constamment en temps réel les canaux les plus propres dans un canal d’interférence, sur lequel il était possible de travailler.

Ces stations « Krug » ne furent pas utilisées dans leur but original, mais elles furent exploitées périodiquement pour mener toutes sortes d’expériences, par exemple, un radar passif dans la bande HF.

Emplacement des « Krug » - Photo Google 2018

En 1979, en transition vers la deuxième étape, des difficultés liées à l’ionosphère polaire ont commencé à miner « Duga-1 ». La nature des signaux était aléatoire et les différents tests furent négatifs.

En 1983 des travaux de modernisation eurent lieu.

Avec le début des opérations très complexes, des problèmes supplémentaires se sont produits. Il s’avère qu’une partie de la gamme de fréquences de travail des systèmes radars a coïncidé avec les systèmes de l’aviation civile et les flottes de pêche des pays européens. L’URSS reçut un appel officiel de la part des pays occidentaux selon lequel l’établissement de ce système affectait de manière significative la sécurité de l’aviation et de la navigation maritime.

En 1986, le numéro 1 (5H32 Duga-1) devait commencer à expérimenter l’efficacité de sa modernisation. Malheureusement, elle n’a pas été réalisée à cause de l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

Le Pic-vert russe s’est finalement tu le 26 avril 1986 à 01h23'40", lorsque le Réacteur n° 4 (U4) de la centrale nucléaire de Tchernobyl a été hors de contrôle et a explosé, provoquant la première des pires catastrophes écologiques jamais vues de l’histoire.

Fait troublant, les documents liés à la catastrophe omettent complètement de mentionner les opérations particulières du radar OTH qui ont été pratiquées dans le voisinage du réacteur.

C’est seulement à cause de l’effondrement de l’Union soviétique et de l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl que l’on a su l’existence d’une petite ville composée d’une garnison militaire dans les bois de Polissia en Ukraine. Elle était engagée… dans le contrôle spatial.

Avec les énormes dimensions de ses antennes, Duga-1 exigeait d’importantes ressources humaines - 74 939 hommes travaillaient en état d’alerte militaire sur le site. Au cœur de la garnison militaire se trouvait le centre de commandement pour la gestion de l’installation radar, ainsi que des centres d’entraînement et de formation conçus pour assurer une bonne formation des officiers. Pour les militaires et leurs familles, une petite ville avec une seule rue fut construite.

Afin de mieux vous rendre compte de l’ampleur réelle de cette garnison, voici sur un fichier qui montre les bâtiments et leur utilité. Voici comment se présentait le camp autour de duga

Durant son travail qui commença à l’automne 1976 et se termina en 1988, M. Vladimir Musiyets, l’ancien commandant supervisant la catastrophe de Tchernobyl déclara lors d’un entretien dans plusieurs magazines (Fakti, Kurier Trud) :

La station OTH avait été connectée au réseau radar EW, à peine quelques mois avant la catastrophe. Duga-1 devenait obsolète, mais son objectif était toujours de suivre les lancements de missiles balistiques intercontinentaux américains. »

La centrale nucléaire de Tchernobyl après la catastrophe :

Le matin de la catastrophe de la centrale nucléaire à 11 heures, V. Musiyets expert chimiste et la Major Olga Shevchenko, avaient reçu l’ordre d’aller à la station radar OTH à 9,7 km du réacteur.

Ils ont rapporté que la cause de l’arrêt était le blocage des systèmes de circulation d’air, provoquent la destruction des ordinateurs et des autres appareils électroniques. Ce qui eut pour conséquence l’arrêt de Duga-1.

La majorité des experts estiment que l’ensemble du « projet Pivert soviétique » était déjà à l’arrêt avant la catastrophe. Presque personne ne croit que tout rayonnement ou toute tension ou pointe de courant du réacteur nucléaire cassé, n’aurait détruit les appareils soviétiques de l’époque.

Après l’accident, tous les travaux ont pris fin, Duga-1 fut mis hors service. La population militaire et civile a été évacuée de la zone de contamination radioactive, principalement dans Lyubech-1. Par la suite plusieurs tentatives de décontamination des zones de Tchernobyl, ont été entamées, mais sans résultats.

En 1987, lorsque la direction du Parti communiste et l’armée ont compris l’ampleur de la catastrophe de Tchernobyl, la décision a été prise dans le respect des règles de sécurité, du déplacement de l’équipement vers Duga-2 à Komsomolsk-on-Amur pour vérifier l’efficacité des techniques proposée pour la modernisation du système.

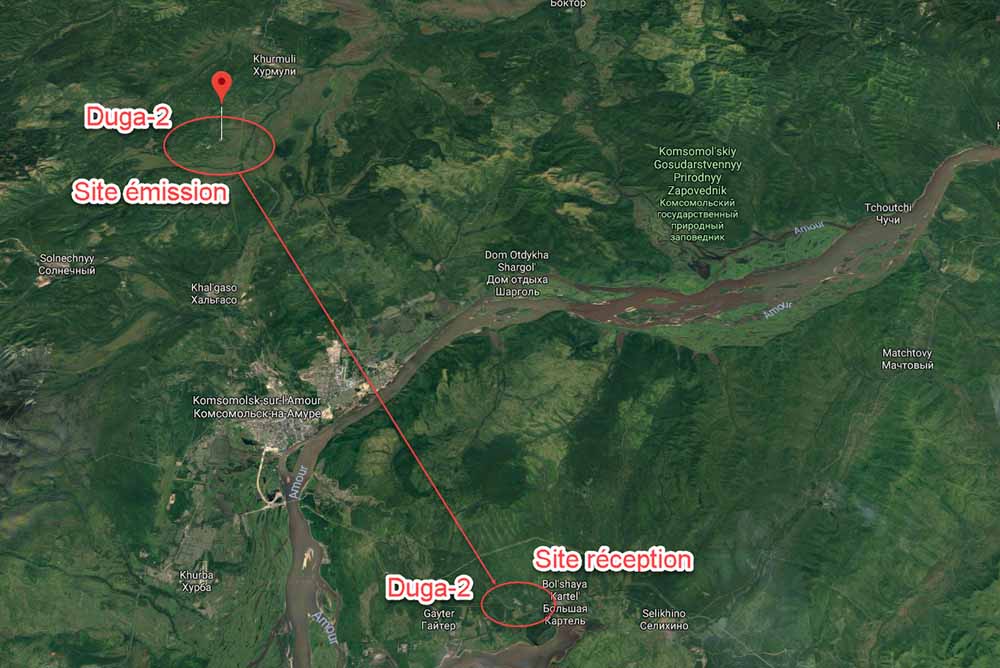

L’implantation est identique pour « 5N77 DUGA-2 ». Le récepteur et l’émetteur sont séparés de 35 kms environ entre la ville de Komsomolsk sur le fleuve Amour et la ville de Bol Shaya Kartel, là on est au fond de la Russie proche de la mer Okhotsk et environ à 1200 kms au-dessus de la Corée du Nord.

Vue sur carte implantation Duga-2 - photo Google

Vue du site de réception (50.38555,137.3282972) - Vue du site d’émission (50.8929611,136.8367722)

Au début des années 1990. Un incendie à la station d'émission a conduit à la fin de son fonctionnement.

À la fin des années 1990, les antennes des deux sites ont été démantelées par des ferrailleurs et vendues comme ferraille à la Chine.

Diaporama photo de l’antenne à Tchernobyl (19) :

[ngg src="galleries" ids="7" display="basic_thumbnail" thumbnail_crop="0"]

Photo d' Eric SENSI - ON6CV en juin 2018 © Tous droits réservés. (cliquer pour agrandir)

La plus grande antenne HF directionnelle dans le monde :

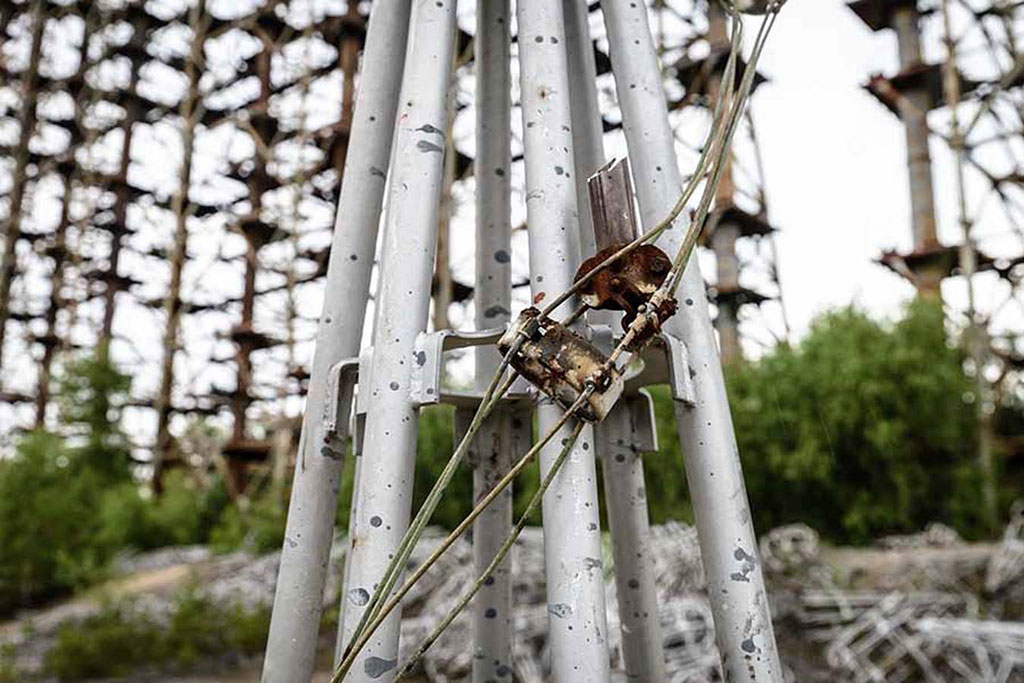

- L’antenne du radar à « Tchernobyl-2 » OTH fait 150 m de haut et 500 mètres de longueur. La hauteur de la deuxième antenne est de 90 m.

La construction qui tient toujours debout est un chef-d’œuvre du génie mécanique. Selon une estimation, qui semble fiable, le poids global serait de 14 000 tonnes.

Ce qui ressemble à un mur à distance est en fait de près un maillage d’acier. Son coût total à l’époque était de l’ordre de 600 millions de roubles. - HRS 4/4/1 l’Antenne Dipôle Rideau, est l’une des antennes les plus courantes en HF directionnelles en matière de radiodiffusion. De nombreux rideaux de dipôles sont également utilisés dans le site HF-Pori Preiviiki. En comparaison, la HRS 4/4 est 4,5 fois plus petit que le HRS 12/6.

- Le choix était pour les lignes de transmission entre une ligne d’alimentation ouverte en fil (sauf pour le 963 kHz) ou alors un câble coaxial de 250 mm de diamètre. La puissance était estimée à 10M watts.

- La construction d’une antenne rideau moderne avec un R.O.S. de 1,5 : 1 (comme celle de Duga-1) est construite de sorte qu’il n’y a pas de formation d’étincelle dans ses innombrables attaches quand d’énormes puissances d’émission sont utilisées. C’est tout à fait une forme d’art.

- Pour obtenir des milliers de tonnes de tubes pour les structures de soutien, la décision spéciale du Président du Conseil des ministres de l’URSS, A.N. Kosygin, fut nécessaire. Après la fabrication des tuyaux, un autre problème est survenu avec leur revêtement anticorrosion au zinc. L’usine de Tcheliabinsk a carrément refusé d’organiser une

telle production. Puis le chef adjoint de la Direction générale du ministère de la Défense de l’URSS, le général K.M. Vertelov, a organisé lui-même une telle production directement à l’installation de Tchernobyl. - Le coût de la consommation d’énergie qui était estimée à environ 30 mégawatts devait dépasser 1 milliard de roubles soviétiques. On pourrait peut-être comprendre la construction d’une telle antenne près de la centrale nucléaire de Tchernobyl !

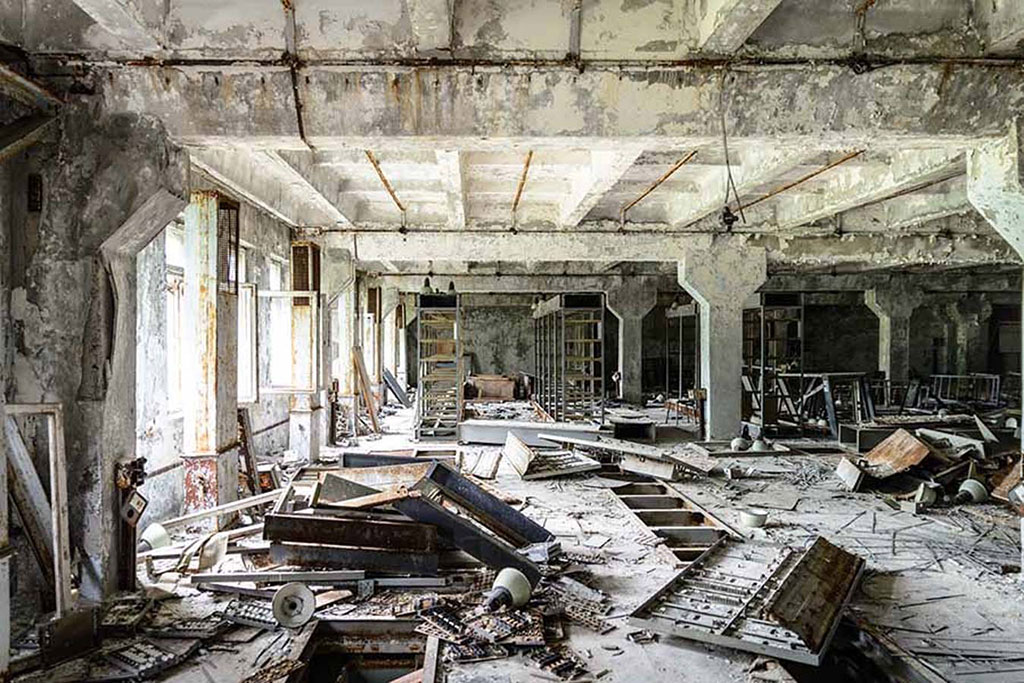

Informatique :

Photo de la salle de contrôle par Eric SENSI - ON6CV en juin 2018. © Tous droits réservés

Le complexe informatique ZGRLS de Tchernobyl-2 avait le code 1S31G. et sa conception était de D.I. Yuditsky, conseiller scientifique et I.Ya. Akushsky. L’ordinateur K-340A pour le traitement du signal a été fabriqué avec des éléments secrets pour l’époque. Presque tout le traitement des signaux reçus était numérique. Il est devenu l’ordinateur de base pour tous les radars, développé dans ces années-là.

Pour ce faire, des logiciels hautement spécialisés avec les algorithmes de traitement intégrés ont été utilisés, dans un complexe informatique basé sur plusieurs ordinateurs. La performance d’un ordinateur était de 1 million d’opérations par seconde. En termes de productivité actuellement (2,4 millions d’opérations/s), le K-340A a dépassé tous ses contemporains. Il travaille actuellement sur les radars existants. Les programmes dans les ordinateurs étaient sur des supports non effaçables. Détruire le programme n’était possible que par un impact mécanique !

Source : Malashevich B.M. Supercalculateurs modulaires inconnus

Nuisances et problèmes :

Au départ, l’unité émettrice du radar travaille sur des fréquences comprises entre 3,26 et 17,54 MHz, mais la frustration avec ce Pic-vert russe était profonde, il interférait régulièrement non seulement avec les communications commerciales et amateurs, mais également avec les stations de radiodiffusion internationales.

Suite à de très nombreuses plaintes, le ministère de l’Industrie de la Radio de l’URSS a envoyé au Conseil des ministres, des propositions afin de trouver des moyens techniques pour réduire au minimum les brouillages causés aux services aéronautiques, maritimes et aux services de secours.

Dans un accès de technopatriotisme, certains chercheurs radioamateurs ont alors essayé de nettoyer les ondes du Pic-vert russe par l’envoi d’un signal de brouillage. Leur effort collectif a été surnommé le « Russian Woodpecker Hunting Club ».

Il a même donné naissance à de nombreuses légendes, par exemple que cela pouvait affecter la psyché de personnes à une distance de plusieurs milliers de kilomètres !

184861_original.jpg radar dimityri Birin 2014

Chernobyl-2 :

Il a fait partie des Forces de défense antimissile et de l’espace (PRO) et a été créé dans le seul but de fournir une alerte précoce à des attaques de missiles nucléaires contre l’Union soviétique, dans les deux à trois minutes du lancement du missile (le temps de vol des missiles entre les États-Unis et l’URSS est de 25 à 30 minutes).

Le signal émis vers les USA partait de l’émetteur de Duga-1. En faisant 3 sauts entre le sol et l’ionosphère, le signal revenait ensuite vers le récepteur par 3 nouveaux sauts. Quand on regarde sur Google l’orientation de l’émetteur et du récepteur Duga-1, il est clair que la direction perpendiculaire à l’antenne est bien le continent américain en passant au-dessus du pôle nord.

L’émetteur de radio à ondes courtes du Radar Duga-1 diffusait des pulsions puissantes qui se propageaient à travers l’Europe du Nord, le Groenland et l’Amérique du Nord à des milliers de kilomètres et un récepteur sans doute la plus grande antenne radar dans le monde et située à 60 km du récepteur, récupérait et analysait les informations avec de puissants ordinateurs. Ce radar détectait la création d’effets atmosphériques des échappements en panache d’un lancement massif de missiles.

Seules quelques bandes de fréquence situées dans la plage de fréquences de 3 à 30 MHz peuvent être utilisées. Le signal radio est renvoyé vers le sol par les couches de l’atmosphère lorsque les conditions atmosphériques favorables sont réunies. La fréquence que l’on doit choisir dépend donc des conditions atmosphériques et les systèmes utilisant ce type de propagation doivent suivre en temps réel l’évolution du signal sur les différentes fréquences pour toujours adopter celle qui fonctionne le mieux. C’est ce que connaît tout radioamateur.

À l'intérieur de la base désaffectée.

Photos d' Eric SENSI - ON6CV en juin 2018. © Tous droits réservés

En 1988, la Commission fédérale des Communications (agence américaine chargée de la régulation des télécommunications) dirigea une étude sur le signal du Pic-vert.

L’analyse des résultats montra une période entre deux impulsions de 90 ms, un spectre de fréquence allant de 7 à 19 MHz, une bande passante de 0,02 à 0,8 MHz et un temps habituel de transmission de 7 minutes.

- Le signal présentait trois taux de répétition : 10 Hz, 16 Hz et 20 Hz.

- Le taux le plus fréquent était 10 Hz, les taux de 16 Hz et 20 Hz restant assez rares.

- La bande passante la plus courante était de 40 kHz.

Bien que les raisons de l’arrêt du Duga-1 n’aient jamais été rendues publiques, la modification de l’équilibre stratégique après la fin de la guerre froide au sortir des années 1980 a probablement joué son rôle dans cette décision.

Mais la principale raison de l’échec de Duga-1 est aussi son fonctionnement dans la direction des États-Unis en passant par le pôle Nord, avec des perturbations chaotiques constantes dans l’ionosphère polaire, l’OTH ne pouvait détecter le début d’un ICBM massif et qu’avec certaines limitations.

Le succès des satellites de veille lointaine US-KS, entré en service au début des années 1980 a été un autre facteur de déclin du Duga-1 et Duga-2, d’autant qu’à partir de ce moment plusieurs de ces satellites formaient un important réseau.

Les satellites fournissent des informations instantanées, directes et

extrêmement fiables alors que les radars peuvent être brouillés et que leur efficacité transhorizon est liée aux conditions atmosphériques.

Чернобыль

- Le réacteur en question était un RBMK 1000 (réacteur de grande puissance à tubes de force) mis en exploitation industrielle en décembre 1983. Dès cette époque les chercheurs de l’Institut Kourtchatov (principal centre de recherche et de développement de l’industrie nucléaire pour l’Union soviétique) faisaient remarquer que les lancements physiques des RBMK 1000 de seconde génération et des RBMK 1500 avaient été assortis de manifestations de réactivité anormale lors de la descente des barres de contrôle dans le cœur du réacteur.

- Le 25 avril 1986, dans la centrale de Tchernobyl il était prévu d’effectuer des tests de l’un des systèmes de sécurité du réacteur n° 4 et de mettre ensuite le réacteur à l’arrêt en vue de procéder aux travaux d’entretien ordinaires. Au cours des tests, le courant électrique devait être coupé dans la centrale, et les systèmes de sécurité du réacteur devaient être alimentés par l’énergie mécanique de rotation générée par l’inertie des turboalternateurs.

Voici ce qui s’est passé :- À 23 h 10, la puissance du réacteur est réduite à 700 mégawatts comme prévu

- À 0 h 30, Anatoli Diatlov est en désaccord avec ces chefs d’équipe sur la procédure. À la suite d’une erreur de manipulation, les barres de contrôle s’enfoncent trop profondément. La puissance chute alors rapidement à 30 mégawatts. Six minutes plus tard, le réacteur s’étouffe, son régime est beaucoup trop bas. La pression augmente d’un coup, mais faute de capteurs personne dans la salle de contrôle n’est en mesure de voir le danger.

- À 0 h 38, le réacteur ne produit presque plus d’énergie. Anatoli Diatlov ordonne de retirer les barres de contrôle et relancer le réacteur. C’est en totale contradiction avec les consignes de sécurité. L’équipe a beau être contre, elle n’a pas le choix et obéit aux ordres.

- À 1 h 3, malgré les dysfonctionnements et contre l’avis de son équipe, Anatoli Diatlov lance le test. Au même moment, au cœur du réacteur, un point chaud se forme et se concentre. Personne ne peut le voir.

- À 1 h 23, le test commence malgré tout. Le contremaître Akimov décide de lui-même d’enclencher le processus d’arrêt d’urgence et enfonce les barres de contrôle. Mais la chaleur a déformé les canaux de descente : les barres ne descendent que de 1,50 m au lieu de 7. Il est trop tard. Les premières explosions se font entendre : le cœur du réacteur est hors de contrôle, sa puissance est multipliée par 100 en quelques secondes. Le fond du réacteur explose. Il se transforme en magma radioactif. Quelques secondes plus tard, une énorme explosion projette les 1 200 tonnes du couvercle dans les airs. Le réacteur n° 4 de la centrale vient d’exploser. Un incendie très important se déclare, tandis qu’une lumière aux reflets bleus se dégage du trou formé (effet Vavilov-Tcherenkov). (Auteur du récit : Pierre Lergenmüller pour FranceTVéducation)

Il est à noter que le programme des essais de la centrale de Tchernobyl n’avait pas été concerté avec le directeur scientifique et le concepteur du réacteur. Par ailleurs, en réalisant l’expérience, le personnel de la centrale, superviser par l’adjoint ingénieur en chef Anatoly Dyatlov a enfreint toute une série de règles de sûreté en poussant encore plus le réacteur. En conséquence direct, Dyatlov a reçu 10 ans de prison, et Georges Kopchinsky le premier de Comité central du Parti communiste a dû démissionner.

- En automne 1993, le réacteur n° 2 de la centrale a été arrêté suite à un incendie. Dans la nuit du 29 au 30 novembre 1996, le réacteur n° 1 de la centrale a été également mis hors exploitation conformément au Mémorandum signé en 1995 entre l’Ukraine et les États du G7.

- Le 6 décembre 2000, en raison du dysfonctionnement du système de sûreté, le 3e et dernier réacteur a été arrêté. En mars 2000, le gouvernement ukrainien a décrété la fermeture de la centrale nucléaire de Tchernobyl qui a cessé de fonctionner le 15 décembre 2000, à 13 h 17.

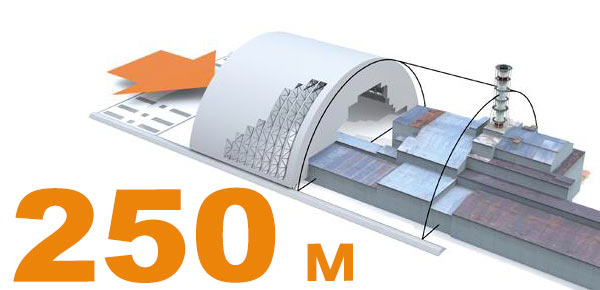

En connaître plus : sputniknews.com/international/ - À l’heure actuelle en 2016, il est prévu de terminer la construction de l’arc, qui couvrira le sarcophage de la 4e unité de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Les constructeurs prévoient non seulement finir la construction de ce colosse en acier, mais le glisser sur le sarcophage. Le coût total du projet de plan de mise en œuvre de l’habitat est estimé à 2,15 milliards d’euros, soit plus de 63 milliards de hryvnias.

Le plan du mouvement de l'Arche sur le sarcophage existant de la 4ème unité de ChNPP

Photo d' Eric SENSI - ON6CV en juin 2018. © Tous droits réservés

Pour ce qui est du site du premier Duga-1 qui se trouve dans la zone de sécurité (Zone d’exclusion de Tchernobyl) de 30 km autour de la centrale nucléaire, il semble bien avoir été définitivement désactivé, car aucun ordre de maintenance ne figure dans les négociations entre la Russie et l’Ukraine concernant les radars OTH.

En revanche, l’antenne est toujours en place, elle a été largement photographiée et a été utilisée par des radioamateurs comme pylône de transmission pour y installer leurs propres antennes, mais le problème est de savoir comment la démanteler ?

L’option la moins chère est simplement de la « laissé tomber » à l’aide d’explosions contrôlées. C’est ce qui est arrivé à une antenne semblable, plus petite, près de la ville de Mykolaiv, ainsi qu’une antenne près de Lubech, qui a été démantelé dans les années 90.

Mais dans la zone de Tchernobyl, à 10 km du réacteur n° 4, des travaux explosifs sont impossibles à réaliser. L’abattage d’un tel objet à fort tonnage causera un tremblement de terre mineur et générera un nuage de poussière radioactif appréciable. En raison de ce danger, l’option d’abattage n’est pas possible. L’alternative est un démontage pièce par pièce à l’aide de grues spécialement conçues. L’inconvénient est simplement que cette option est coûteuse, nécessitant beaucoup d’équipements et de travailleurs qualifiés. Pour l’instant, l’organisation qui a la juridiction sur l’objet n’a pas commencé non plus. Actuellement, l’antenne se dresse simplement et rouille silencieusement à l’exception de son grincement au vent.

D’étranges anomalies :

C’est donc depuis le samedi 26 Avril 1986 que les problèmes inexplicables à la centrale de Tchernobyl (étonnamment similaires à Fukushima sans le tsunami) ont débuté.

Selon la version officielle, la catastrophe a commencé lors d’un test de systèmes, au réacteur numéro quatre de la centrale de Tchernobyl, qui est près de la ville de Prypiat et dans une proximité avec la frontière administrative de la rivière du Bélarus et du Dniepr.

Il y a eu une montée subite du débit de sortie, et quand un arrêt d’urgence a été tenté, un pic extrême dans la puissance de sortie s’est produit, ce qui a conduit à une rupture de la cuve du réacteur et à une série d’explosions.

Auteur photo Jimmy Ryan

Le 01/01/2005, Tom Bearden (colonel en retraite), répondant à une question d’un correspondant soupçonnant une cause pas très naturelle au tsunami en Indonésie, a écrit une longue lettre dont voici un extrait particulièrement précis au sujet de l’accident de Tchernobyl… qui alimentait l’interféromètre de Gomel. (on peut le dire grâce à Duga !)

… Mais 10 ans plus tard en 1986, les Russes commencèrent à mettre leurs plans en action, tel qu’il en avait été décidé. Ce plan incluait l’utilisation d’interféromètres scalaires (ondes longitudinales) qui iraient directement à travers la Terre et les Océans provoquer des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, aidant en cela aux manipulations climatiques, etc. Dans les zones ciblées à cet effet… Ainsi fut fait. Le gros émetteur russe qui manipulait le rayonnement est-ouest (l’autre rayonnement descendait la faille de San Andréas, en provenance de la calotte glaciaire arctique) fut anéanti pratiquement instantanément. Les circuits de sécurité (Dieu merci) se mirent en fonction, retenant ainsi la décharge d’ondes longues existantes, déjà accumulée et tout doucement les a déchargées à la Terre. Le transmetteur était à 30 ou 40kms de Tchernobyl (DUGA-1). Les opérateurs ne pratiquaient pas d’expériences de leur propre initiative, il leur avait été ordonné d’arrêter les réacteurs (en y insérant les barres de contrôle) au moment où le transmetteur fut détruit. Les circuits de sécurité tinrent le coup pendant 24 heures puis se désintégrant et le reste de l’énergie de l’onde existante se déchargea d’un coup dans la Terre et se répandit en direction de Tchernobyl. Le premier réacteur en fonction l’a ramassé de plein fouet, le matériel nucléaire n’eut que le temps de faire « Ouf ! » ce qui souffla la zone de confinement, et c’est ce qui s’est vraiment passé au cours de l’accident de Tchernobyl.

Pendant des années les Russes ont gardé pour eux la confirmation de cette activité sismique précédant l’accident qui a atteint Tchernobyl quelques secondes avant qu’il ne soit soufflé. En fin de compte (mais du bout des lèvres) ils finirent par l’admettre. Si les circuits n’avaient pas tenu, tous les réacteurs de Tchernobyl auraient explosé violemment et le plus grand désastre de l’histoire se serait produit. Des millions de gens auraient péri de par le monde et ce n’est pas une exagération…

Une autre conclusion :

Je vous livre les conclusions de Yuditsky Davlet Islamovich, Directeur de l’Institut de recherche et d’ingénierie radio (NIRTI), et depuis le 25 novembre 1975 Directeur à Institut de Recherche scientifique de la Communication Radio Longue Distance (NIIDAR), concepteur en chef des supercalculateurs modulaires T-340A et K-340A.

Comme on le sait, le projet ZGRS « Duga » pour les forces de défense aérienne de l’URSS a été la première tentative de mise en œuvre pratique des radars OTH. Mais cette tentative, selon les experts, à cette époque était trop audacieuse. ZGRPS aurait dû détecter le lancement des missiles balistiques américains sur le troisième saut après deux réflexions sur l’ionosphère de l’énergie radar. L’atténuation du signal radar se propageant sur une vaste plage était colossale, par conséquent, il fallait des puissances colossales d’énergie électromagnétique. Par conséquent, la fiabilité de l’exploitation des stations de combat n’était pas élevée.

De plus, le travail de ces ZGRLS dépend fortement de l’état de l’ionosphère du moment qui, comme on le sait, « respire » de façon non stationnaire. Il était extrêmement difficile de prédire cette « respiration » et, conformément à celle-ci, la propagation des ondes radio dans l’ionosphère. Bien que dans le système « Duga » des mesures sérieuses aient été prises pour compenser cet effet et d’autres problèmes, mais le projet excessivement audacieux s’est arrêté souvent tandis que les moyens militaires déjà développés étaient finalisés.

Après la création du ZGRS expérimental à Nikolaev, le nombre de partisans sceptiques de ce projet audacieux n’a fait qu’augmenter. En outre, au cours du développement ultérieur, on a découvert que le faisceau radioélectrique n’est pas réfléchi à partir du point dans l’ionosphère, mais à partir de la zone qui comme on l’a noté ci-dessus «

respire ». C’est seulement une dizaine d’années après le début de ces travaux que NIIDAR a légèrement modifié le système d’antenne et les algorithmes de fonctionnement de la station. Ce phénomène est appelé le phénomène ouvert de réflexion spéciale de l’ionosphère en « mode coulissant ». Après cela, des contre-mesures ont été prises dans l’équipement et l’algorithme et nous avons obtenu des résultats plus ou moins stables dans la détection des cibles. Malheureusement trop tard !

Visites guidées :

Photo d' Eric SENSI - ON6CV en juin 2018. © Tous droits réservés

Il est maintenant possible de visiter la zone morte de Pripyat alors peuplée en 1986 de 50 000 habitants. Il est nécessaire d'obtenir un permis, mais il n'y a aucun problème pour entrer dans la zone. Le niveau de rayonnement est comparé à des valeurs normales élevées, mais sans danger immédiat. Vous avez juste l'interdiction de ne pas emporter avec vous des souvenirs et ne pas rester trop longtemps dans la zone. Ce qui reste maintenant, ce n'est plus que l'attention des fans de la guerre froide, ou d'admirateurs de la méga-ingénierie de la radio soviétique. Après tout, où trouveriez-vous juste une antenne haute 150m sur près d'un 1 km ?

Si un voyage à Tchernobyl vous tente voici le nom de deux agences :

Deux Vidéos

Dans ces vidéos, nous allons pouvoir jeter un coup d'œil en live dans la salle de contrôle et sur l'ordinateur central de DUGA-1.

Magnifique vidéo sur Duga à l'aide d'un drône.

Références / documentations

Sphere.izmiran.ru / Wikipedia-OTH / Wikipédia-Pic-vert russe / Chornobyl.in.ua et d'autres sources peu souvent fiables.

Photos d' Eric SENSI - ON6CV en juin 2018. © Tous droits réservés

Retrouvez les originaux de ses photos à ces adresses : www.flickr.com/photo1 / www.flickr.com/photos2 / www.flickr.com/photos3

Photo de Pripyat

Photos Eric SENSI - ON6CV en juin 2018. © Tous droits réservés (cliquer pour agrandir)

Licencié Harec depuis 1990, après une pause de quelques années, j'ai renouvelé mon intérêt pour la radio, je suis particulièrement actif en HF, appréciant le FT8, les contest et la chasse au Dx. Depuis 2021, je suis président de la section de Liège et administrateur du site Internet www.on5vl.org. Passionné d'informatique, je suis convaincu que le monde des radioamateurs doit évoluer avec les avancées technologiques, notamment avec l'émergence de l'IA dans nos shack.