End-Fed Half-Wave (EFHW) avec Unun 49:1 et Common Mode Choke faits maison

Par Noëlla ON4HNO

Introduction

Ayant obtenu ma licence Harec en cette fin 2024 et disposant tout récemment d’un transceiver HF, la suite logique est de construire ma première antenne pour les bandes décamétriques.

Que puis-je faire de simple dans l’espace dont je dispose autour du QRA ? Un dipôle, peut-être, mais en pratique il en faudrait un pour chaque bande. Alors, il existe une solution : la construction d’une antenne End-Fed demi-onde pour la bande des 80 mètres et qui fonctionne aussi sur les fréquences harmoniques. Ainsi, avec une seule antenne, je peux déjà démarrer sur les principales bandes décamétriques : 80 m, 40 m, 20 m, 15 m et 10 m.

Il faudra peut-être ajouter un modeste coupleur d’antenne pour améliorer le ROS sur certaines bandes, mais chaque chose en son temps, je ne vais pas crier « ouille » avant d’avoir mal. En effet, je peux utiliser le coupleur intégré du transceiver pour améliorer le ROS à la sortie du TX.

Une antenne est toujours le résultat d’un compromis et il vaut mieux une telle antenne qui est réalisée et réellement installée car elle permet de faire des QSO’s à la place de rechercher l’antenne idéale qui ne serait ni réalisée ni installée et qui dans ce cas ne permettrait pas de faire des QSO’s. En d’autres mots, n’importe quelle antenne fonctionne mieux que pas d’antenne.

Voulant profiter de ce que j’ai appris au club ON5VL dans les cours Harec et aux ateliers « antennes » à Dolembreux, je préfère donc construire mon antenne moi-même à la place d’acheter du matériel de fabrication commerciale. Dans le même ordre d’idée, la construction du Unun pour ce type d’antenne sera aussi du « fait maison ».

Cet article technique se veut résolument pratique avec des détails de constructions largement illustrés qui peuvent inspirer d’autres YL’s ou d’autres OM’s. Je n’oblige personne à construire une antenne EFHW, un Unun et un Common Mode Choke Unun comme je les ai réalisés. Ici, j’ai pris tout mon plaisir de construire ma première antenne de débutante avec soin, et avec le temps qui a fallu pour le faire.

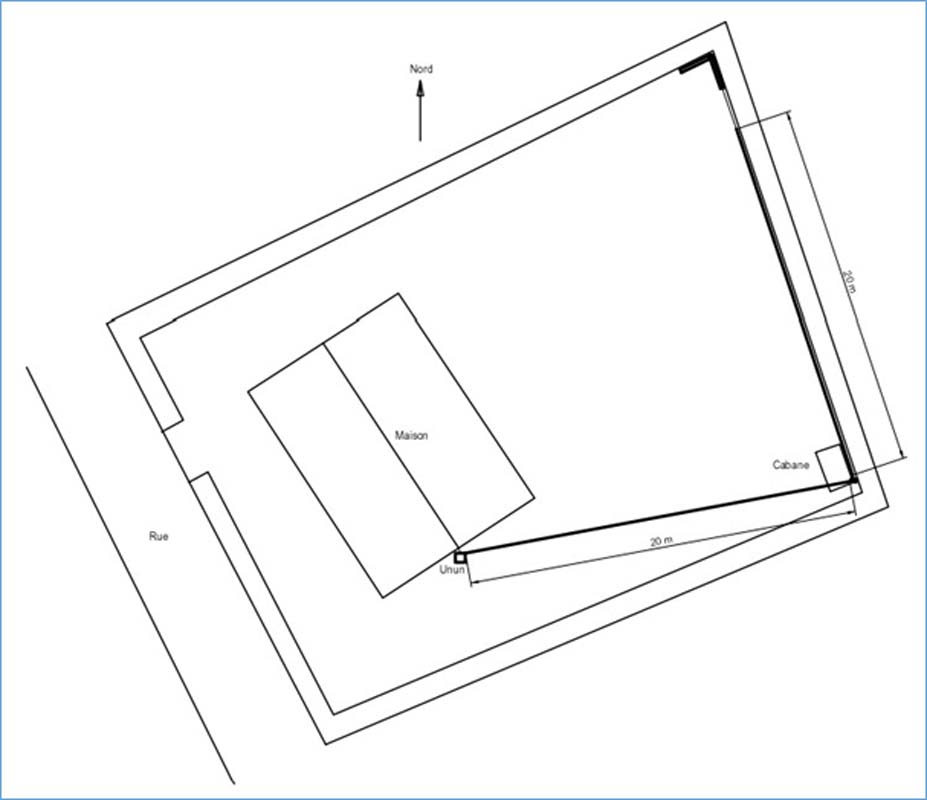

La situation géographique et l’espace disponible dans le jardin

Le QTH est situé sur les hauteurs du Condroz au pays des « ON’s » dans une zone mi-urbaine et mi-campagne. Le QRA est relativement dégagé et tout l’arrière du jardin se prolonge sur des prairies. Le terrain est de forme presque carrée et de 33 m de côté. La maison quatre façades se trouve sur le premier quart du terrain. Je me sens déjà privilégiée par cette situation favorable pour une activité de radioamateur·trice.

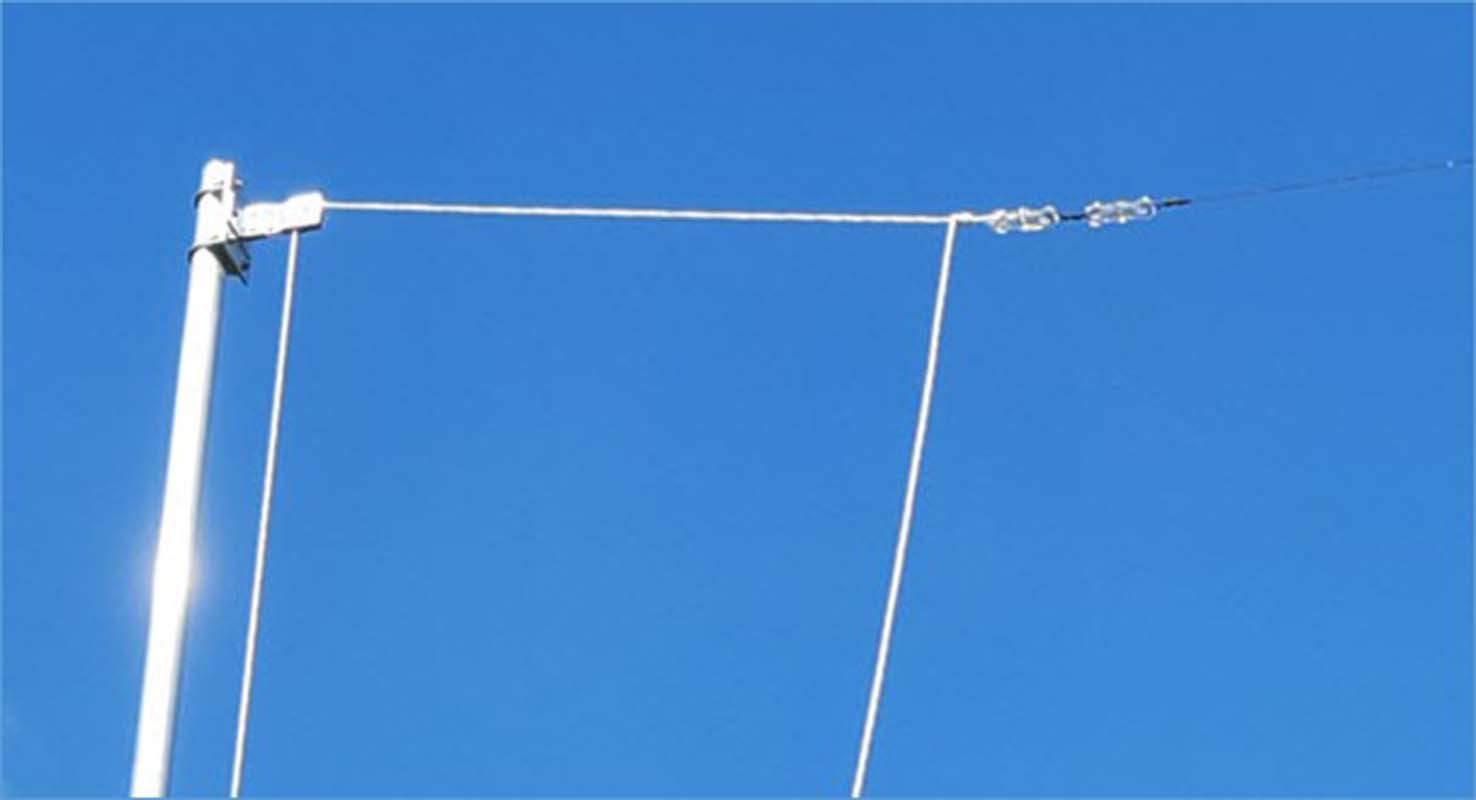

Comment donc tendre un fil de 40 mètres de long dans ces conditions de terrain ? Hé bien, rien ne m’interdit de faire un « L » à plat sur cette antenne long fil. Voici une vue aérienne et un croquis ci-dessous qui décrit la position de l’antenne sur le terrain dans le jardin. L’antenne long fil démarre du faîte du toit en direction de la cabane du fond du jardin. De la cabane, l’antenne se poursuit le long du fond du jardin jusqu’à l’autre coin.

Entre le faîte du toit et la cabane, il y a une distance d’environ 20 mètres, et le long du jardin, il y a largement la distance pour une longueur de 20 mètres supplémentaires. Ainsi, l’antenne sera constituée d’un fil de 40 mètres de long en forme de « L » à plat à 6 mètres au-dessus du sol. La longueur de fil de 40 m représente une demi-onde « full size » sur la bande des 80 mètres. Youppie !

Remarque : depuis l’année passée, le gros arbre situé sur le côté de la maison a été enlevé et la ligne haute tension de 70 kV a été démantelée. J’ai donc tout le champ libre pour installer une antenne long fil dans le jardin.

En rouge sur le cliché ci-dessus, voici le tracé de l’antenne End-Fed Half-Wave en « L » de 2 x 20 m de long.

Un croquis ci-dessous permet de visualiser le projet d’antenne.

Installation de l’antenne long fil

Le plus facile pour commencer avec un budget QRP est de placer un étrier sur le dépassant de la panne faîtière du toit de la maison et de dresser deux tubes en aluminium d’un diamètre de 50 mm et de 6 m de long situés aux deux coins du fond du jardin. Cela demande toute une préparation mécanique qui correspond bien à une construction YL avec l’aide de mon OM.

Le premier tube alu est arrimé à un montant de la cabane et le second tube est placé sur un pied de parasol. Pour maintenir verticalement le tube dans le pied de parasol, deux jambes de forces sont installées dans deux directions à 90°. En effet, je ne peux pas envisager des haubans qui devraient s’arrimer dans la prairie ou le jardin des voisins. Les deux jambes de forces sont ancrées sur des lourdes bordures en béton qui reposent simplement à plat sur le sol. Quelques grosses sardines de camping viennent assurer le tout au niveau du sol pour éviter le glissement. Cela devrait suffire à maintenir le fin fil à l’extrémité de l’antenne. L’idée est de réaliser une installation simple et rapide avec les moyens du bord ou à l’aide de pièces que l’on peut très facilement se procurer dans les Brico’s du coin de la région.

Mât en tube alu arrimé à la cabane

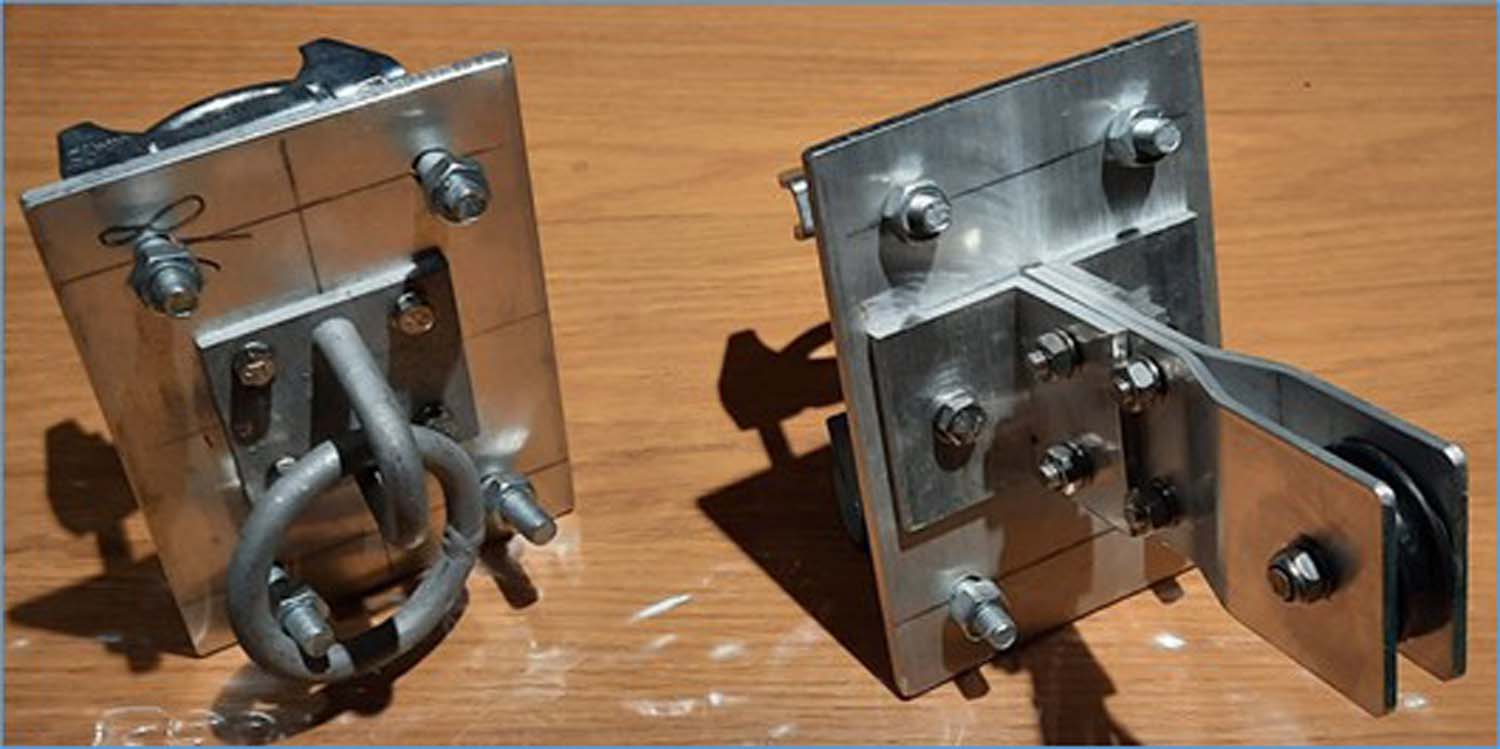

Un assemblage de pattes et équerres en acier permet de fixer des colliers « clamps » pour arrimer le tube alu sur un des montants de la cabane.

Quelques pièces mécaniques : imagination et créativité au pouvoir …

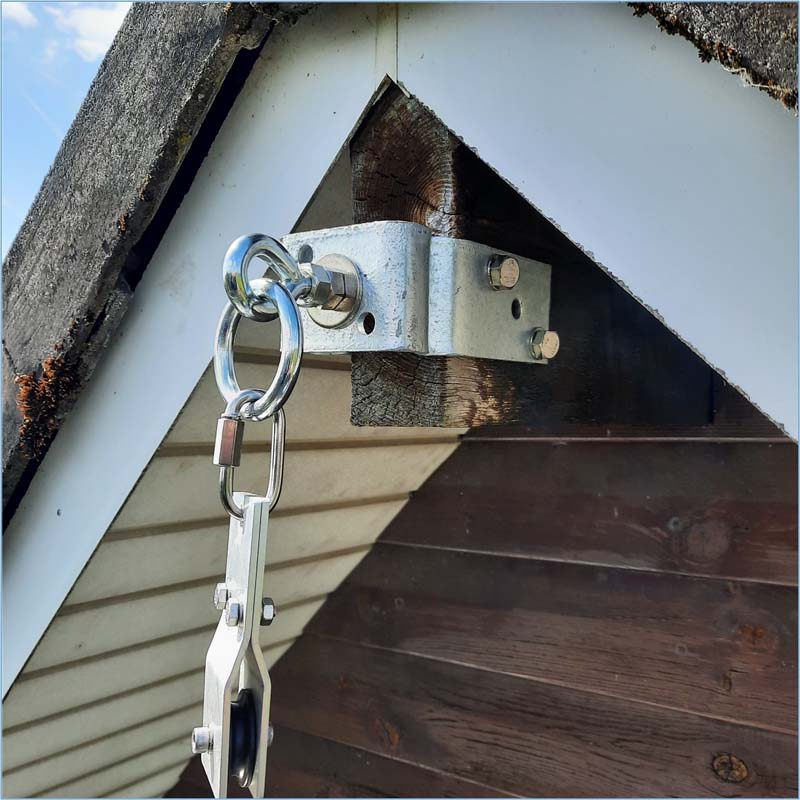

En premier lieu, voici l’étrier qui va être placé sur le dépassant de la panne faîtière de la toiture. Il s’agit tout simplement d’un accessoire d’arrimage de balançoire que l’on peut trouver dans un Brico de la région.

Sur l’étrier est fixé une vis M12 à œillet avec anneau. Un mousqueton vient accrocher la chape d’une poulie permettant de hisser le Unun et le début de l’antenne long fil. Le réa de la poulie permet d’accueillir une corde en nylon tressé d’un diamètre de 6 mm. La poulie vient de la brocante de Dirage à Diest.

Au sommet du tube alu arrimé à la cabane, il y a un étrier d’haubanage qui sert à accrocher une deuxième poulie avec un mousqueton. J’ai trouvé cet étrier à la brocante Louvexpo à La Louvière. Tout autre dispositif d’arrimage de la poulie peut aussi bien convenir. Cette poulie va s’orienter selon la résultante des forces de tension du fil d’antenne. En effet, c’est à cet endroit que le fil d’antenne va former un angle droit. Le fil est en « L » à peu près au milieu de la longueur des 40 mètres de l’antenne.

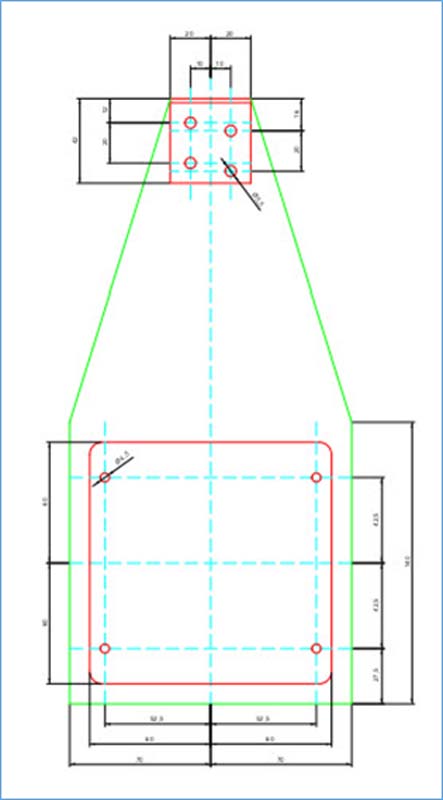

Une troisième poulie est arrimée au sommet du tube placé dans le pied de parasol. C’est à cet endroit que vient l’extrémité de l’antenne. La chape de la poulie est fixée sur deux équerres en alu et le tout est monté sur une plaque alu faite maison au moyen d’un méplat d’une section de 100 mm x 5 mm. La plaque alu est fixée au tube au moyen de deux colliers « clamp ». Enfin, une autre plaque alu est usinée pour fixer un étrier avec anneau à la base du tube afin d’y arrimer l’extrémité de la corde qui permet de hisser l’antenne lors des réglages de la longueur de celle-ci.

Les jambes de forces pour le tube placé dans le pied de parasol sont arrimées au moyen de colliers doubles orientables à 360° pour tubes de 2 pouces (50 mm) utilisés dans les échafaudages (du type « Travhydro »). Les extrémités des jambes de force sont arrimées au sol par l’intermédiaire de pentures pour portes. Une extrémité de la penture est fixée sur une lourde bordure en béton au moyen de chevilles et de tirefonds. La seconde extrémité de la penture est forée pour y placer un collier « clamp » pour tube alu de 50 mm.

Mât en tube alu avec jambes de force

Un tube alu de 50 mm est fiché dans un pied de parasol situé dans le coin du jardin. Deux jambes de force viennent arcbouter le mât.

Isolateurs

J’ai opté pour des isolateurs « à l’ancienne » en verre Pyrex et en forme de « tibia » que j’ai trouvé à la brocante de Dirage à Diest. La longueur hors tout de ce type d’isolateur est de 3’’ 5/8, c’est-à-dire 9,2 cm.

Un isolateur de ce type est placé près du Unun pour reprendre la tension du fil d’antenne. Deux isolateurs sont placés à l’extrémité de l’antenne là-où les tensions HF sont relativement élevées. Pour le coin de l’angle droit où l’antenne forme un « L », je préfère passer le fil par deux petites poulies maintenues à une distance de 20 cm afin d’éviter un angle trop vif sur le parcours du fil. Ainsi, l’angle de 90° sera départagé en deux angles de 135°.

Pour maintenir les deux petites poulies à une distance de 20 cm, j’ai découpé une plaque époxy de 5 mm d’épaisseur pour former une entretoise de 30 cm de long et de 4 cm de large.

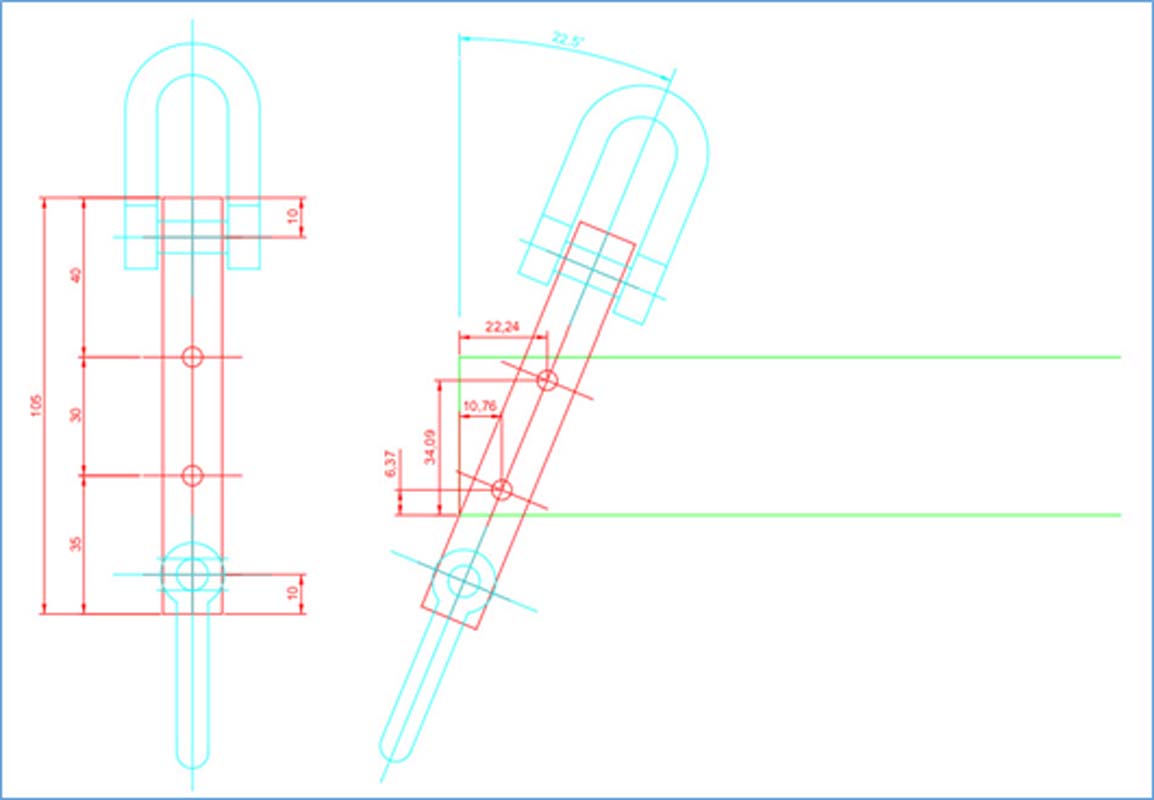

J’ai ensuite usiné deux barreaux en aluminium d’une section de 15 mm x 15 mm et d’une longueur de 105 mm pour accueillir des pièces de fixation des poulies et des isolateurs Pyrex. J’ai utilisé des manilles inox d’une section de 8 mm pour avoir un espacement de 18 mm dans lequel je peux insérer les barreaux alu de 15 mm de côté. Du fil de ligature en acier zingué plastifié de 2,65 mm de diamètre permet de relier les isolateurs aux manilles par l’intermédiaire de cosses « cœur » en inox.

Quelques clics sur un logiciel de dessin m’ont aidé à concevoir l’ensemble.

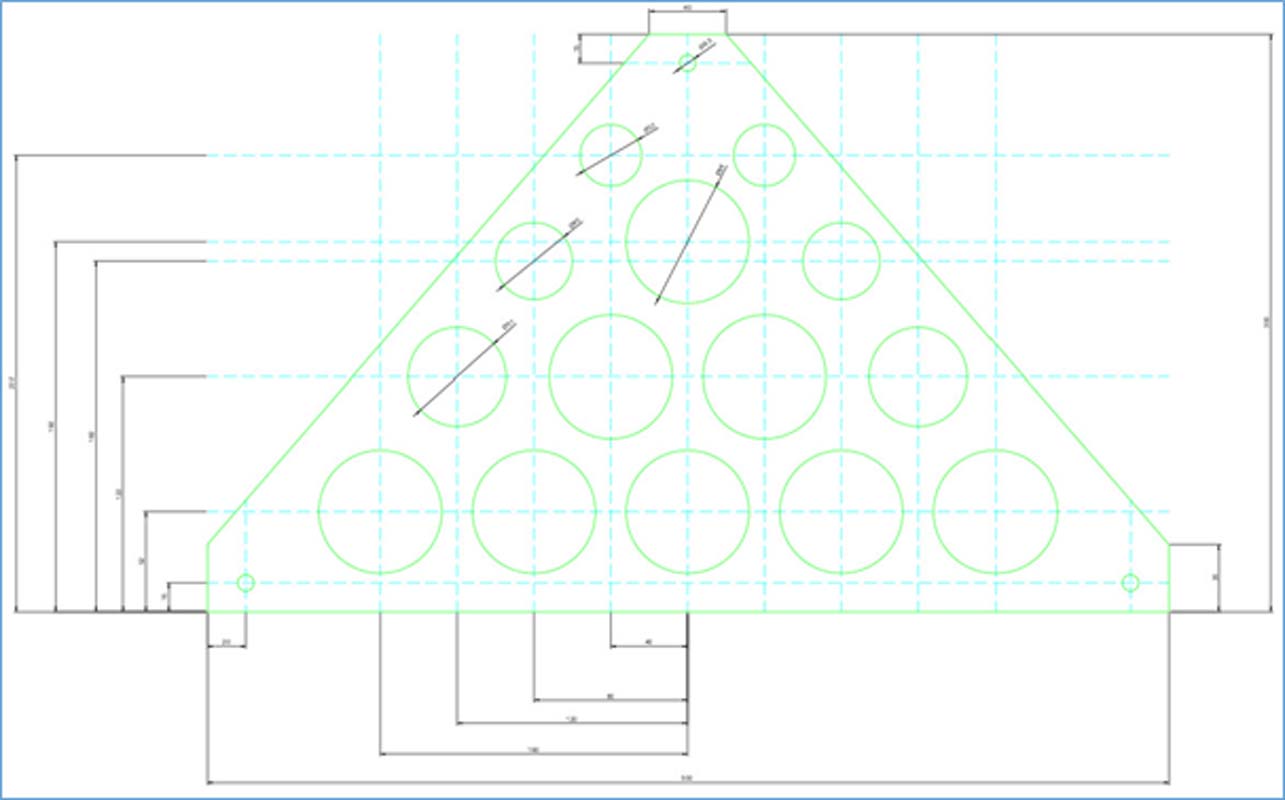

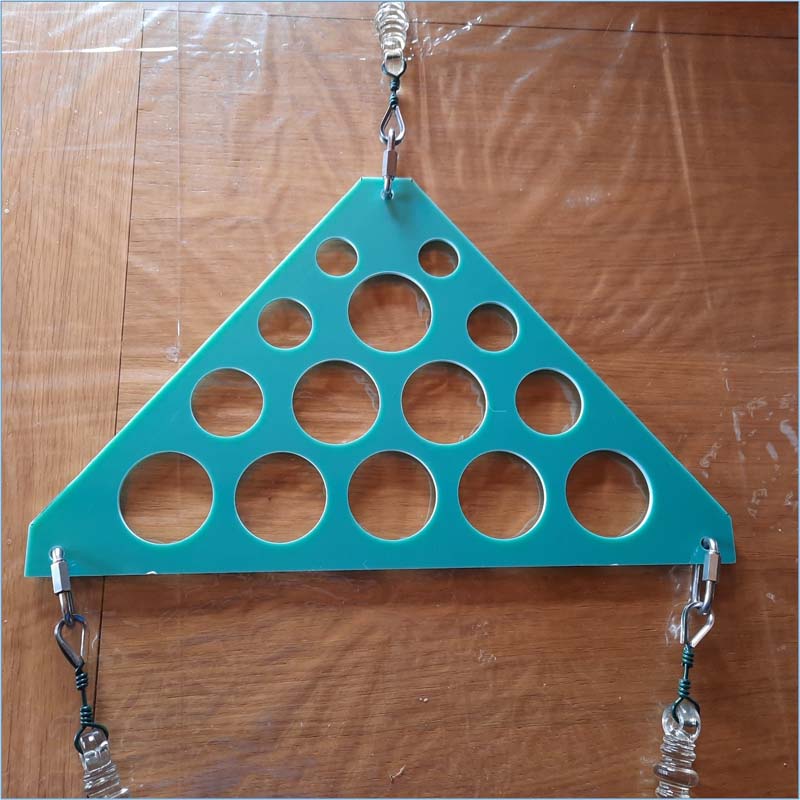

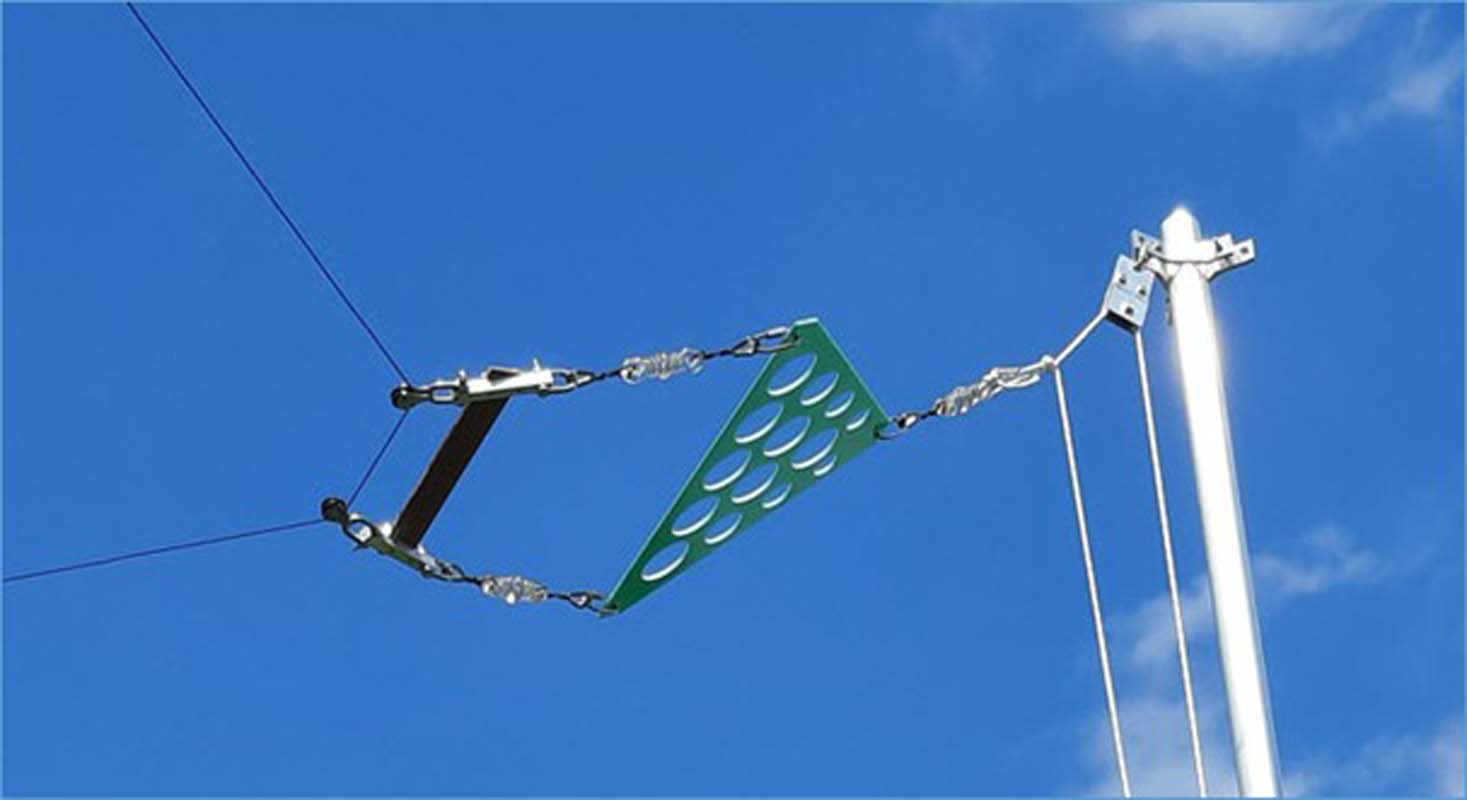

Pour que l’ensemble illustré ci-dessus puisse être arrimé à un seul point d’ancrage au sommet du tube alu de la cabane du jardin, j’ai usiné une plaque époxy en forme de triangle qui permet de distribuer les forces de traction en équilibre sur les deux isolateurs. Pour que ce triangle soit allégé au maximum, j’ai usiné des trous à la scie cloche. Le logiciel de dessin a de nouveau été très pratique pour m’aider à répartir les trous dans le triangle.

Voici le résultat de la fabrication du triangle époxy avec un isolateur à chaque sommet.

Voici l’ensemble du montage avec les deux poulies, l’entretoise d’écartement de celles-ci et le triangle époxy pour l’équilibre des forces de tractions sur les isolateurs et les poulies.

En ce qui concerne l’isolateur de sortie du Unun qui alimente l’antenne End-Fed, j’ai trouvé à la brocante de Louvexpo à La Louvière des isolateurs de traversée d’ancien matériel US WW2. Cela donnera une meilleure isolation haute tension HF que celle de la matière isolante du boitier ABS dans lequel je vais loger les tores ferrites du Unun. En effet, 100 W sur 50 Ω donne une tension de 71 V, mais à la sortie du Unun d’un rapport d’impédances de 49:1, on récolte une tension HF de 495 V sur une impédance de 2450 Ω. En outre, il ne faut pas oublier qu’une tension de 495 V RMS donne une tension de 1400 V pointe à pointe. Ceci est à méditer chaudement !

Pour assurer l’étanchéité entre l’isolateur en porcelaine et le boitier ABS du Unun, j’ai commandé des joints plats sur mesure chez Co-joint à Sclessin.

Il est à remarquer que l’étanchéité entre la tige filetée de traversée de l’isolateur et le sommet de la partie en porcelaine est réalisée au moyen de joints en plomb. Heureusement, ces joints d’origine étaient toujours présents sur l’isolateur. J’ai toutefois remplacé la tige filetée d’origine par une vis inox DIN 933 A2 M6 x 120. Les rondelles plates, rondelles growers, écrous et papillons ont aussi été remplacé par des modèles en inox et en filet métrique.

Prise de terre

Cet aspect n’est pas à négliger. Il y a au moins deux raisons d’installer une prise de terre pour sa station :

- Première raison : la sécurité en cas de foudre, cela est un cas extrême, mais au moins la prise de terre est utile pour écouler les charges électrostatiques au fur et à mesure au lieu de les accumuler à l’antenne ; cela permet aussi d’écouler les charges lors de l’apparition de courants induits par des éclairs lointains dans la région ou lors de l’accumulation de charges électriques par le frottement d’un vent sec sur l’antenne. En cas d’orage, les antennes sont déconnectées du transceiver.

- Seconde raison : la mise à la terre de la tresse du coax qui va avoir deux fonctions :

- La fonction de contrepoids de l’antenne End-Fed demi-onde. Ici j’ai fait le choix d’un contrepoids de 0,05 λ par la tresse du coax avec un Common Mode Choke Unun « énergique » placé à 4,20 m de l’antenne.

- La fonction d’écoulement vers la terre du reliquat du courant HF de mode commun sur la tresse du coax (distance courte entre le CMC et la terre). En d’autres mots, avoir une charge de mode commun de basse impédance.

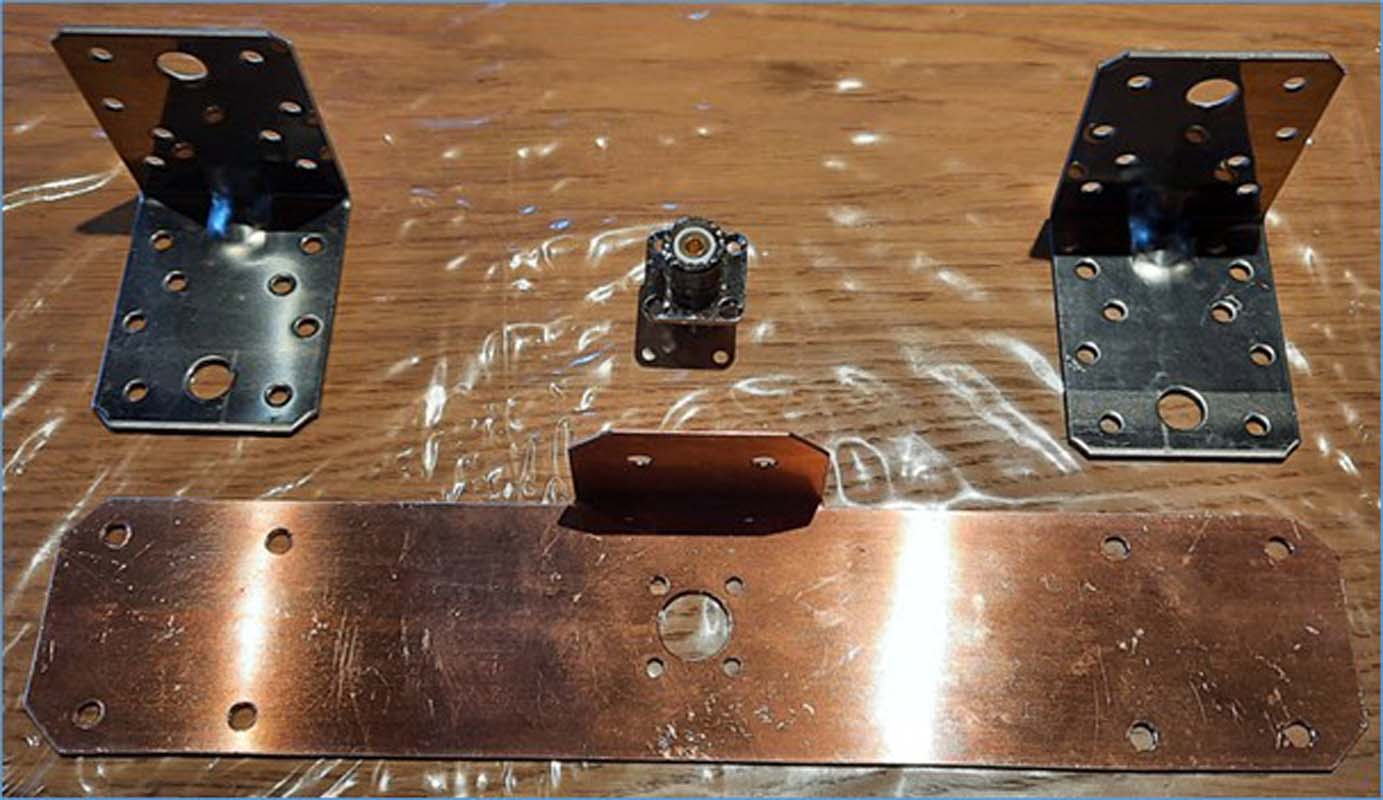

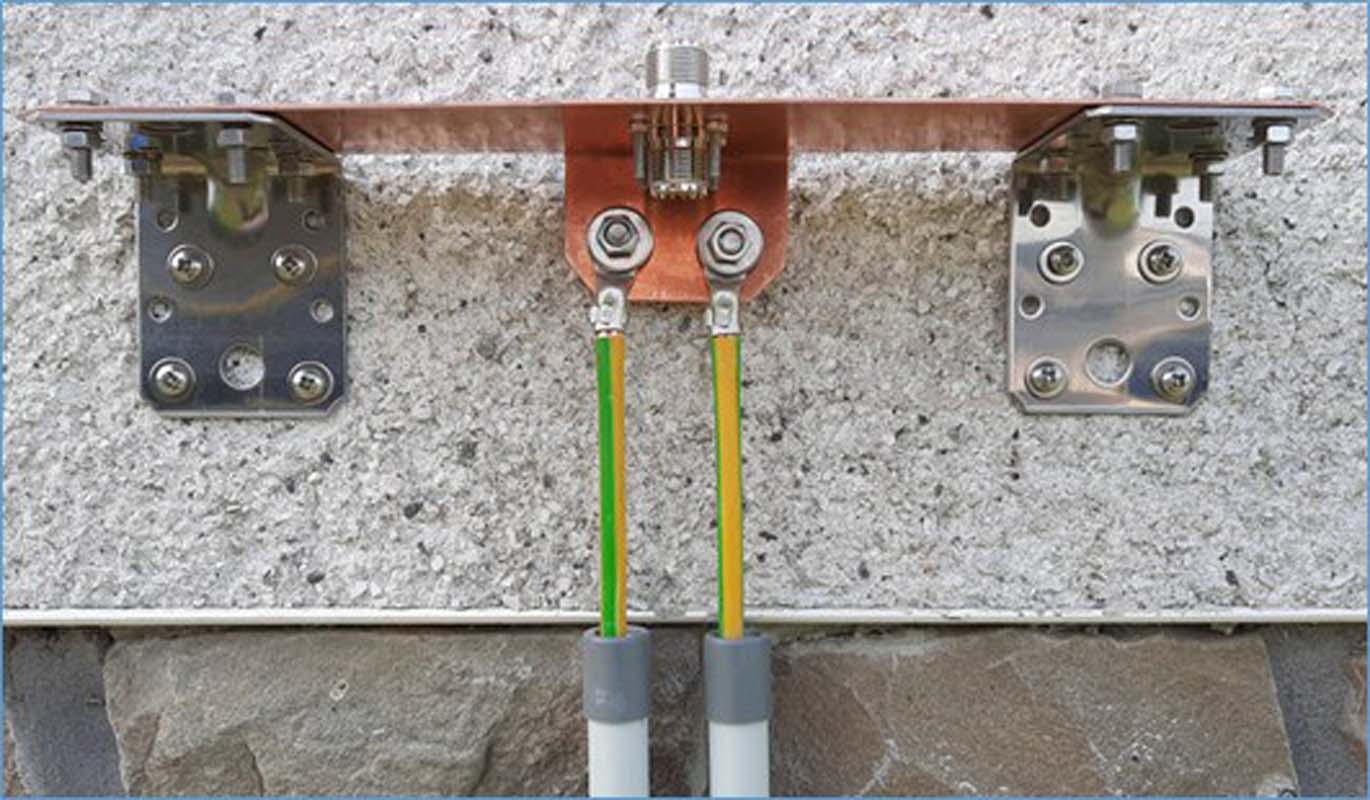

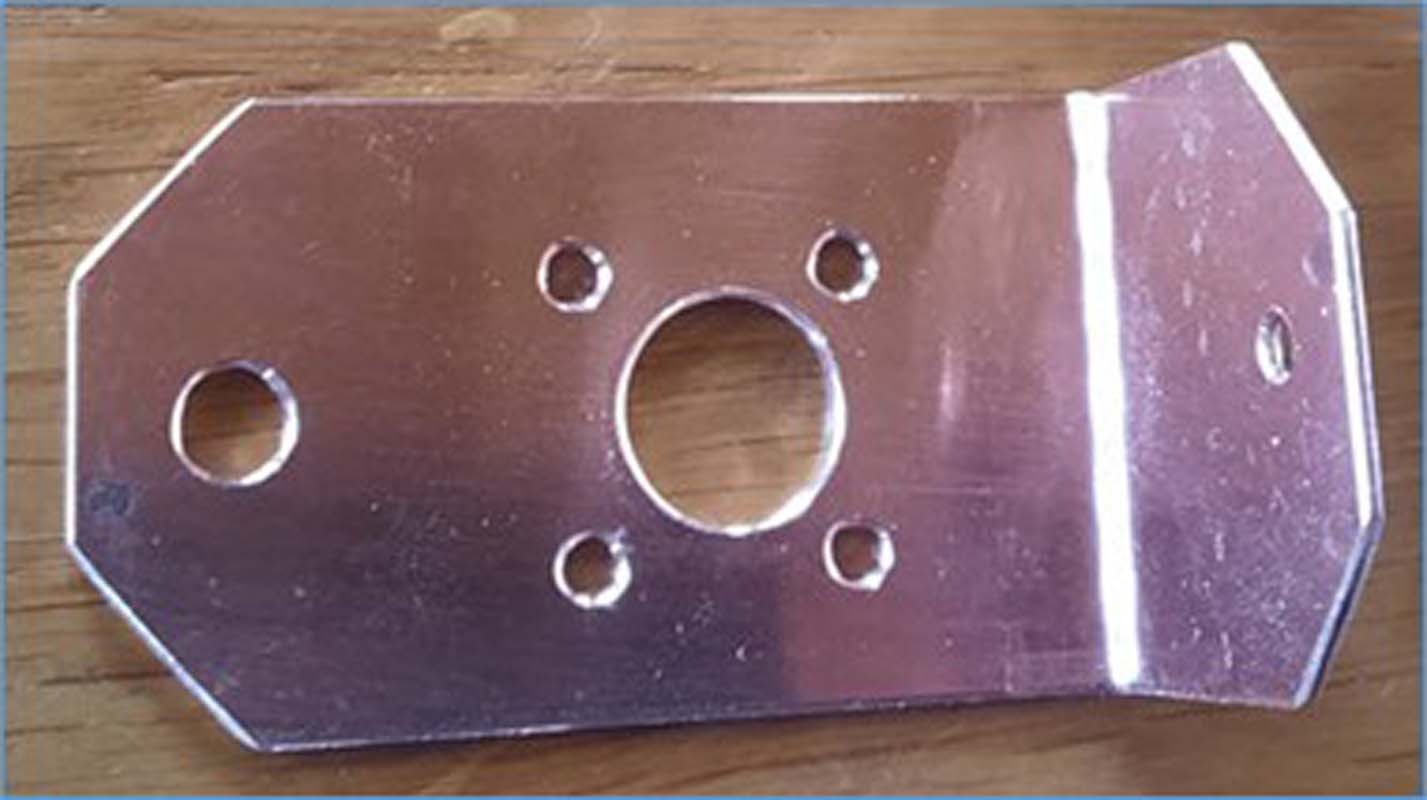

La prise de terre est installée en ligne droite sur le chemin du coax après le Common Mode Choke Unun, c’est-à-dire directement à l’aplomb du faîte du toit où démarre l’antenne. Pour la mise à la terre de la tresse du coax, j’ai réalisé un plaque en cuivre sur laquelle est fixé une traversée femelle-femelle SO-239. Cela permet d’obtenir une mise à la terre franche de la tresse du coax. Cela évite aussi l’achat d’un éclateur coax avec vis latérale pour le raccordement de la tresse du coax à la terre.

La plaque en cuivre est reliée à deux piquets de terre de 1,50 m de haut par du gros fil jaune et vert de 16 mm² de section. Le sommet des piquets de terre se situe à ‑60 cm par rapport au niveau du sol, comme on le fait dans les installations électriques conformes au RGIE (Règlement Général des Installations Électriques). La distance entre les deux piquets de terre est de 2 m.

Les fils de terre sont raccordés sur un replis de la plaque en cuivre par l’intermédiaire de cosses à sertir à œillet M6 pour section de 16 mm². La plaque est fixée au mur du pignon de la maison au moyen de deux équerres en inox.

Une équipotentielle de terre est envisagée entre la prise de terre de la tresse du coax et celle de l’installation électrique de la maison. Celle-ci est avantageusement réalisée en insérant une self de choc HF bobinée sur tore ferrite entre la terre HF et la terre électrique de façon à éviter de récolter le QRM présent sur la terre électrique. Cette équipotentielle permet de garantir la sécurité en évitant toute différence de potentiel dangereuse entre la terre HF et la terre électrique.

La grande longueur de la plaque permet d’accueillir, dans le futur, les raccordements à la terre d’autres antennes à un point unique de masse (SGP : Single Ground Point).

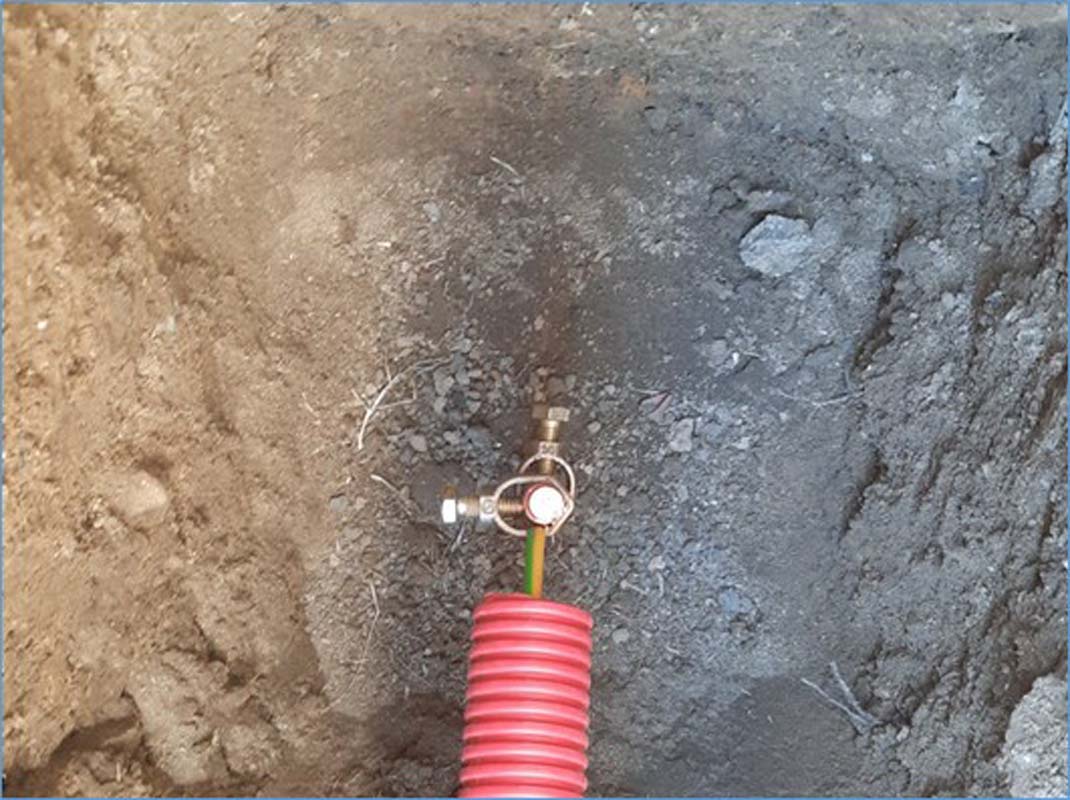

Voici quelques photos du terrassement nécessaire à l’installation de la prise de terre HF.

Les piquets de terre sont enfoncés dans le sol au moyen d’une machine à percussion qui est équipée d’une bouterolle. Heureusement que j’ai reçu de l’aide d’un OM pour ces travaux de force.

Les connexions aux piquets de terre sont réalisées au moyen de deux colliers clamp en bronze. Bien qu’un seul collier soit suffisant pour des installations électriques, ici l’installation de deux colliers permet d’assurer un excellent contact sur un maximum de surface entre le fil et le piquet de terre.

Le fil de terre est protégé à fond de fouille au moyen d’une gaine annelée de Ø 40 mm.

Voici une vue d’ensemble de la prise de terre HF et du raccordement sur une plaque en cuivre.

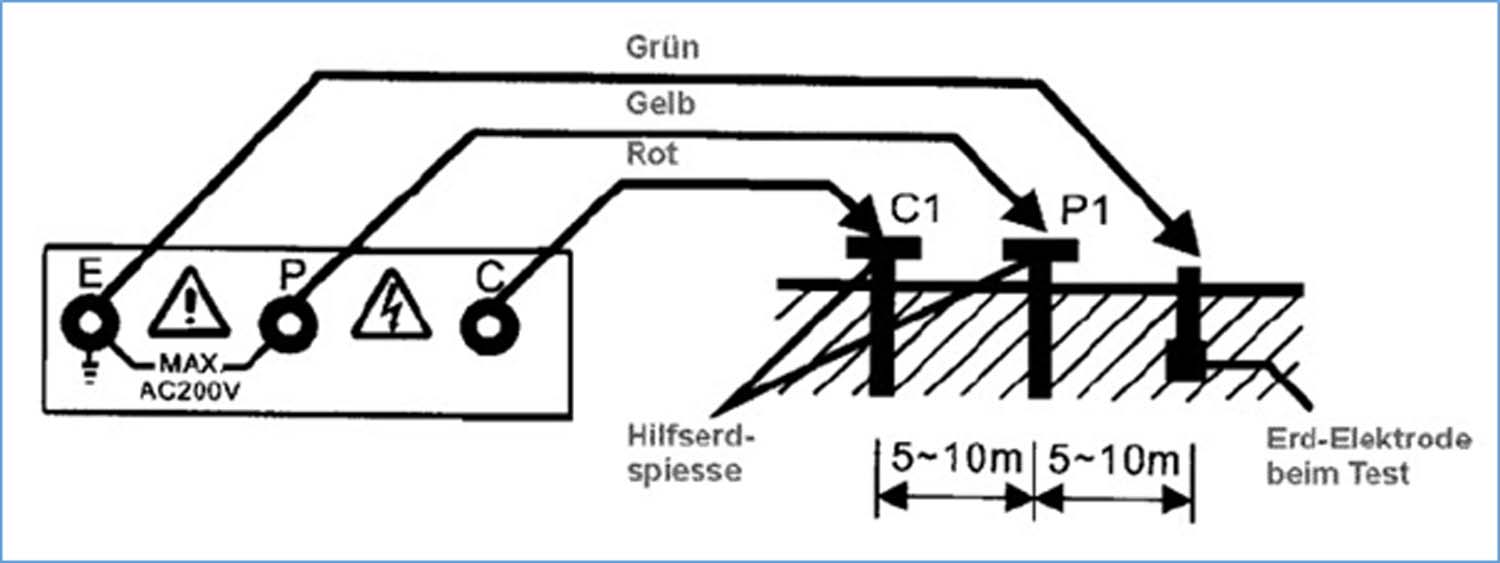

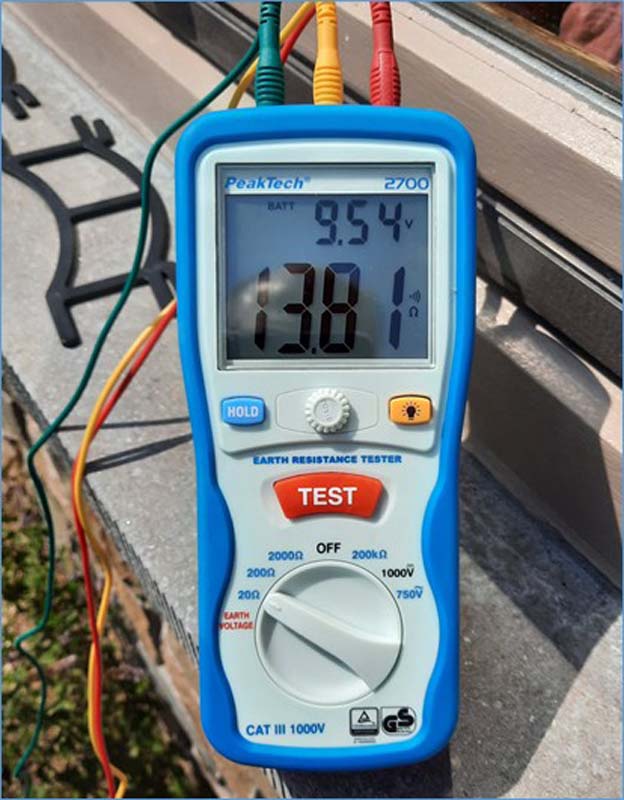

Mesure de la résistance de dispersion de la prise de terre

La mesure de la résistance de dispersion de la prise de terre va donner une idée sur l’efficacité de celle-ci. Comme valeur repère, on peut se référer au RGIE (Règlement Général des Installations Électriques) qui recommande une valeur de résistance de prise de terre d’une valeur inférieure à 30 Ω.

Il est illusoire de vouloir mesurer cette résistance au moyen d’un Ohm-mètre car les couples électro-galvaniques entre piquets de terre et les courants telluriques perturbent complètement un multimètre utilisé en Ohm-mètre.

L’appareil de mesure approprié pour la mesure d’une prise de terre est un telluromètre, parfois appelé testeur de terre ou mesureur de terre. Cet appareil de mesure utilise un générateur à courant constant avec un signal alternatif d’une fréquence de l’ordre de 840 Hz et d’une intensité constante de l’ordre de 2 mA qui permet de déterminer la résistivité du sol par l’intermédiaire d’une mesure de tension qui en résulte.

Une des méthodes fréquemment appliquée est celle des trois piquets : le telluromètre est raccordé à la prise de terre sous test (E), à un piquet de test de courant (H) et un piquet de test de potentiel (S). Le telluromètre injecte un courant constant entre les piquets E et H, le potentiel (différence de potentiel) est mesuré(e) entre les piquets E et S. La résistance de terre est calculée en appliquant la loi d’Ohm (R = U/I).

J’ai utilisé un telluromètre d’un prix abordable de la marque Peak Tech, modèle P2700. Le manuel préconise de planter les piquets de test en ligne droite et respectivement à une distance comprise entre 5 m et 10 m entre la prise de terre et entre les piquets de test. J’ai positionné un premier piquet de test à 7,50 m de la prise de terre et le second piquet à une distance de 7,50 m par rapport au premier piquet de test. Les trois point sont en ligne droite.

L’efficacité de la prise de terre est satisfaisante car la mesure de la résistance de terre donne une valeur de 13,8 Ω, ce qui est largement en dessous de la valeur limite de 30 Ω mentionnée dans le RGIE.

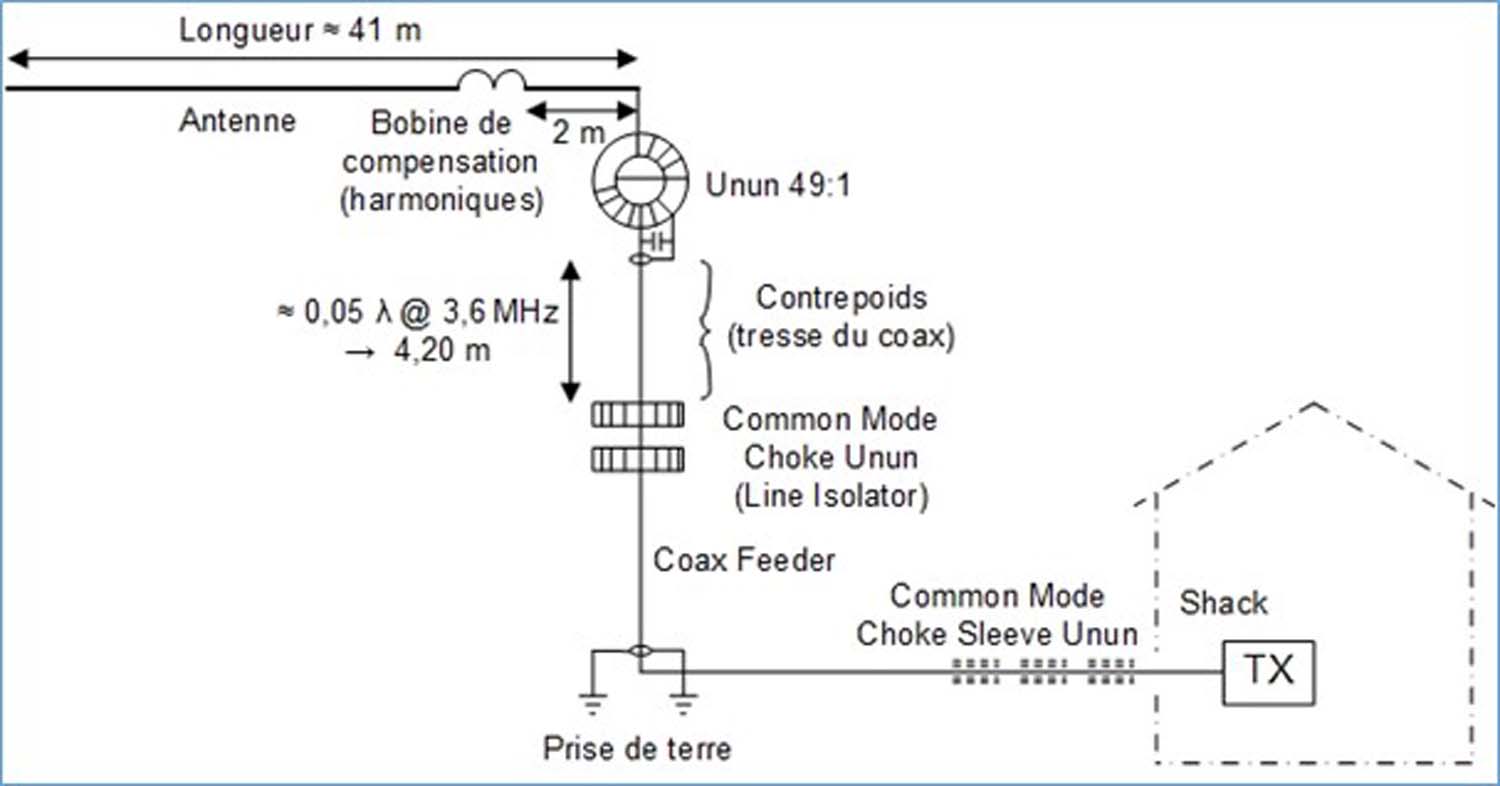

Agencement de l’antenne

Pour mieux comprendre l’agencement de l’antenne, voici un croquis qui reprend l’antenne End-Fed, la bobine de compensation pour les harmoniques, le Unun 49:1, le contrepoids de 0,05 λ par la tresse du coax, un Common Mode Choke (CMC) Unun (parfois appelé « Line Isolator »), la position de la mise à la terre à la tresse du coax, le Feeder et enfin un Common Mode Choke Sleeve Unun juste avant de rentrer dans le Shack.

La Common Mode Choke Unun (Line Isolator) est de fabrication maison et fera l’objet d’une description plus loin.

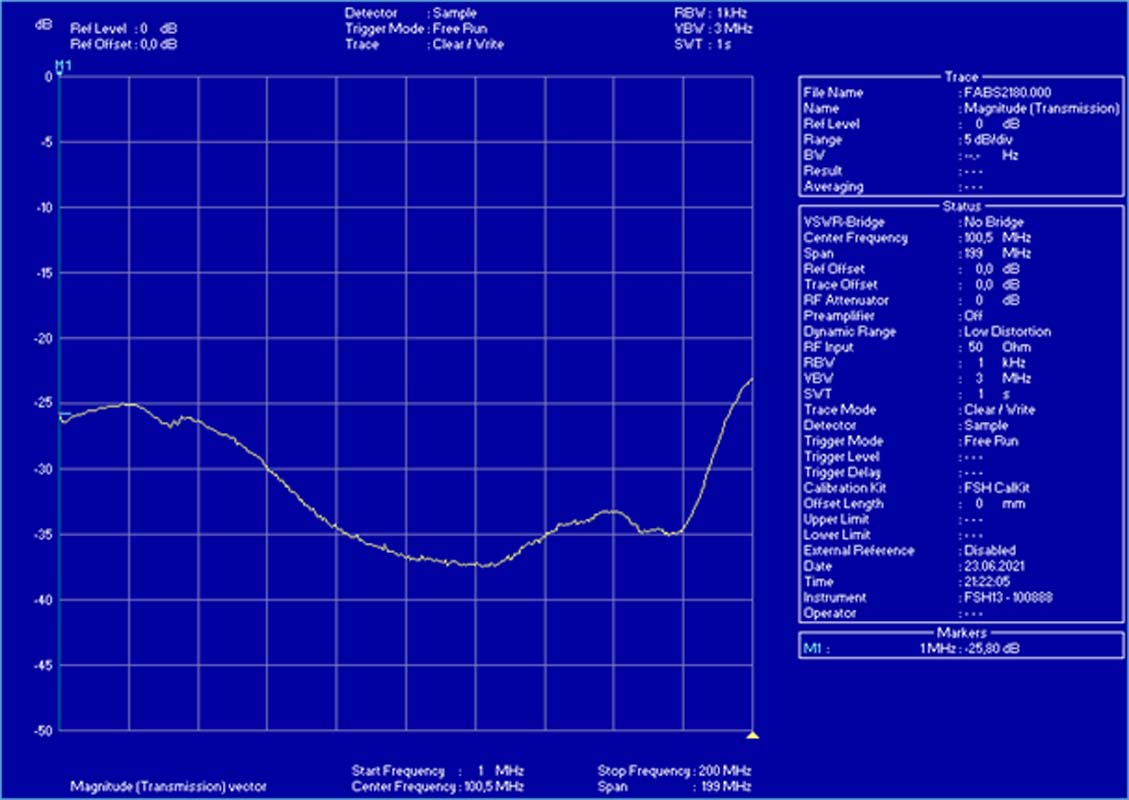

Le Sleeve Unun est moins cher tout fait à l’achat que de le faire soi-même avec l’approvisionnement d’une vingtaine de longs manchons ferrite. Le modèle que j’ai choisi est le FABS2180 venant de chez Anjo Antennen. Ce type de CMC Sleeve Unun donne une atténuation de mode commun de l’ordre de 25 dB entre 1 MHz et 30 MHz. Cette atténuation à large bande permet d’éviter la présence de RF dans le Shack.

Les grandes manœuvres pour l’ancrage de l’antenne au faîte du toit du QRA

Sécurité d’abord ! J’ai d’abord essayé d’aller fixer moi-même l’étrier d’arrimage de l’antenne au faîte du toit du QRA au moyen d’une double échelle. « Que nenni ! » comme on dit chez nous. À peine arrivé à mi-hauteur de l’échelle, que je ne me sens déjà pas à l’aise pour monter plus haut (je pisse déjà dans ma culotte à cette hauteur, hi). Il faut dire que la pointe du toit se situe à 7,50 m de haut.

J’ai donc demandé à deux OM « pro » de m’aider à placer un échafaudage au-devant du pignon de la maison. C’est le moment d’aller arrimer l’étrier de fixation de l’antenne et en même temps d’en profiter pour effectuer l’entretien du bardage en bois de la partie supérieure du pignon de la maison. C’est joindre l’utile à l’agréable.

L’étrier d’arrimage est enfin fixé sur la panne faîtière du toit.

Une poulie de renvoi est fixée sur une panne latérale de la toiture afin d’avoir accès à la fixation de la drisse qui permet de hisser le boitier avec le Unun de l’antenne.

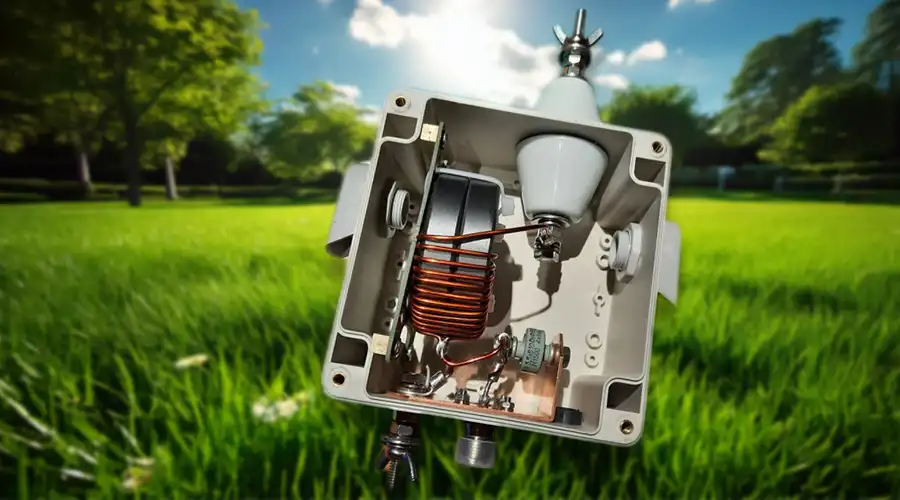

Le Unun 49:1 fait maison pour l’antenne End-Fed demi-onde

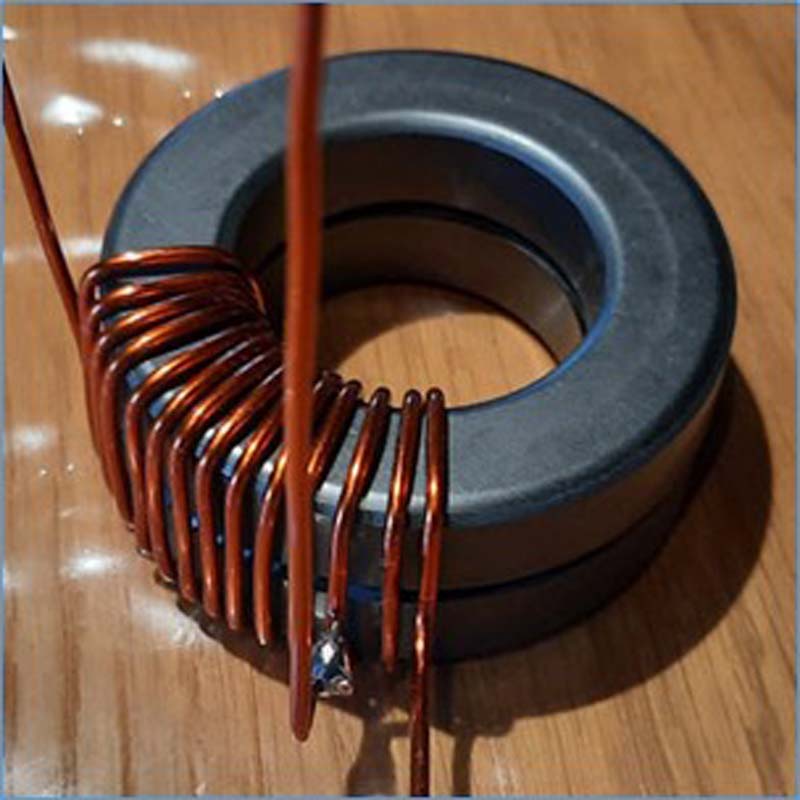

J’ai opté pour un Unun de 49:1 en rapport d’impédances. D’autres OM’s mentionnent l’utilisation de Unun de 64:1 ou de 36:1 ; chacun son truc. Le but est d’expérimenter une antenne End-Fed demi-onde dont l’impédance au point d’alimentation à l’extrémité se situe entre 2000 Ω et 3000 Ω. J’ai aussi opté pour une réalisation avec deux tores ferrite empilés du type FT240-43, ce qui donne un rendement relativement meilleur que celui d’un Unun constitué d’un seul tore ferrite du même type. Avec deux tores ferrite, on peut s’attendre à une efficacité de l’ordre de 85 %. Un agencement avec deux tores ferrite permet aussi d’être à l’aise au point de vue de la tenue en puissance pour un transceiver de 100 W.

Le Unun est du type « autransfo » avec un seul enroulement et une « prise » ou « piquage » pour l’entrée du Unun (« primaire » du transfo). J’ai choisi un rapport de spires de 14 sur 2. D’autres OM’s utilisent un rapport de spires de 21 sur 3 pour obtenir un autre coefficient de self-induction plus adapté à des bandes basses, par exemple pour la bande des 160 m. Le bobinage est effectué à spires jointives au cœur des tores et se répartit à peu près sur un quart du périmètre moyen de ceux-ci. D’autres OM’s réalisent le bobinage avec une spire traversant le tore diamétralement (crossover winding) ; je n’ai pas choisi cette option. D’autres OM’s réalisent les deux premières spires en deux fils distincts et torsadés. De nouveau, je n’ai pas choisi cette option.

Je préfère éviter de recouvrir les tores ferrite d’un ruban isolant. La ferrite est ainsi directement en contact avec l’air ambiant pour son refroidissement. Un ruban isolant risque d’avoir un effet de thermo sur les tores ferrite.

J’avais envisagé à un moment d’utiliser du ruban isolant Scotch 3M du type tissu de verre n° 27U de 178 microns d’épaisseur et de 12 mm de largeur. Ce ruban est bien plus stable mécaniquement que n’est le ruban téflon du type « sanitaire ». Le but était d’éviter toute abrasion aléatoire de l’isolant du fil émaillé sur l’arrête des tores ferrite lors du bobinage. Sans ruban isolant, il faudra donc être prudent lors du bobinage et choisir un fil dont l’émaillage est d’une grande robustesse, c’est-à-dire résistant convenablement à l’abrasion.

J’ai choisi du fil émaillé de jauge AWG #14 (16/10 de mm de diamètre) et de bonne qualité avec un émaillage renforcé et résistant subsidiairement à une haute température (Remignton, NEMA MW 35-C, IEC 60317-13, Heavy duty, Heavy build, 200 °C, tension de claquage de 12 kV sur paire torsadée). Pour tout ce qui est fil de bobinage, je me suis approvisionnée chez Bervaes, rue Grétry à Liège.

D’autres OM’s utilisent du fil multibrin en cuivre argenté et isolé au téflon pour le bobinage du Unun, mais ce type de fil est relativement coûteux.

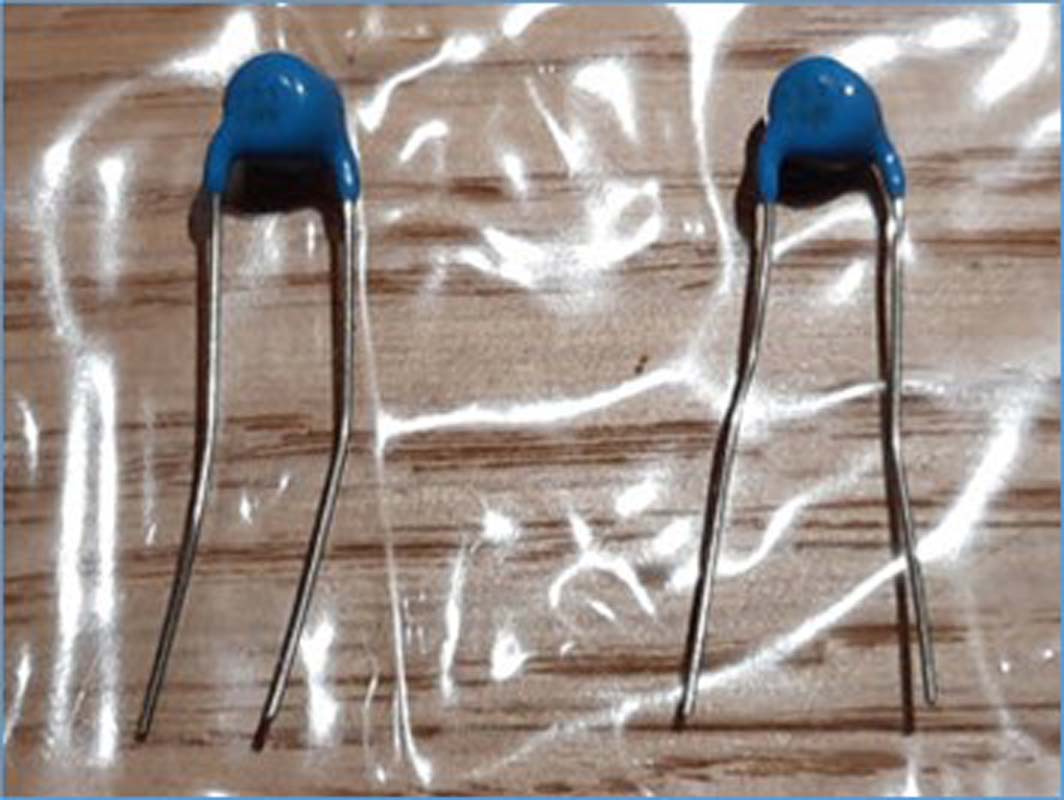

Sur le primaire, j’ai opté pour l’adjonction d’un condensateur de compensation de 100 pF placé en parallèle. Cela permet d’obtenir une meilleure courbe de réponse du Unun sur les bandes hautes décamétriques. Il est usuel de placer un condensateur céramique du type disque à haute tension de 2 kV à 3 kV, parfois même de 15 kV dans certaines réalisations. Ce type de condensateurs, en forme de pastille bleue, se trouvent relativement facilement à des prix abordables sur les sites de vente en ligne sur Internet. Attention, dans ces condensateurs « petits bleus », il n’y a pas toujours de la bonne qualité pour une application HF de puissance.

J’ai donc opté pour un condensateur du type « assiette » ou « tonneau » (barrel), parfois appelé « bouton de porte » ou « door knob » car ce n’est pas forcément la tenue en tension de service qui compte pour ce composant, mais bien les performances de l’ESR (Equivalent Series Resistor) et celles de la tenue en courant HF pour des fréquences comprises entre 1 MHz et 30 MHz.

Un condensateur de 100 pF a une réactance de 53 Ω (≈ 50 Ω) à 30 MHz. Pour un émetteur de 100 W, on aura un courant HF de 1,4 A dans le condensateur à cette fréquence. Les pertes par ESR sont fonction du carré du courant HF.

Certes, les condensateurs céramiques disques à haute tension ont une valeur d’ESR relativement faible, spécialement pour les modèles à très haute tension et du type COG ou NP0. Toutefois, il y a lieu d’examiner la dissipation de puissance dans le condensateur, non seulement due à l’ESR, mais aussi due à l’angle de perte du diélectrique. Selon l’expérience de certains OM’s, il n’est pas rare qu’un condensateur céramique disque « petit bleu » finisse par claquer non pas par surtension, mais bien par surélévation de sa température à cause de la puissance dissipée excessive dans ce condensateur à cause d’un courant HF trop élevé.

Il vaut donc mieux opter pour un condensateur qui a une forte tenue en courant HF. Parfois, cette caractéristique est exprimée de manière détournée sous forme de la puissance réactive maximale admissible par le condensateur qui est exprimée en VAR (Volt Ampère Réactif) ou en kVAR pour des condensateurs dédiés à des circuits de puissance dans du matériel de transmission radio. Ces condensateurs bénéficient d’excellentes performances de caractéristiques d’ESR, entre autres avec des électrodes réalisées avec une argenture, et bénéficient aussi d’excellentes caractéristiques d’angle de perte diélectrique avec des céramiques du groupe I dédiées aux condensateurs COG ou NP0 ou N750 ou encore N1500. L’ordre de grandeur du facteur de dissipation est de 2·10-3 (0,2 %) à 1 MHz pour des condensateurs céramiques dédiés à des applications radiofréquences de puissance (type « door knob »).

On trouve facilement sur les marchés de seconde main sur internet ou dans les brocantes HAM des condensateurs « door knob » dédiés au matériel de transmissions militaires d’origine russe ou ukrainienne. Les valeurs de 100 pF avec une tension d’isolation de 3,5 kV et d’une tenue en puissance réactive de 4 kVAR sont relativement courantes et les condensateurs de ces valeurs se trouvent facilement à des prix abordables. Ceux que j’ai trouvé proviennent de deux villes d’Ukraine : Odessa et Kiev. Les colis commandés en fin avril 2025 sont arrivés rapidement sans problème en ce début mai 2025.

D’autres informations à ce sujet sont disponibles pour des condensateurs Vishay Draloric Ceramic RF Power Barrel Capacitor.

Voir aussi les caractéristiques de condensateurs céramiques Yageo Kemet « High Voltage Goldmax, 300 series, COG 3 kV, Low ESR, Low ESL High Frequencies, Radial Leaded Multilayer Ceramic Capacitor ». Ces condensateurs sont à des prix abordables de l’ordre de 2,30 EUR/pièce en 2025 et peuvent convenir pour du QRP allant tout de même pour des tranceivers jusqu’à 100 W.

On peut aussi opter pour des condensateurs haute tension mica argenté ou téflon Cornell Dubilier dédiés à la transmission radio de haute puissance.

Les photos suivantes illustrent comparativement des condensateurs céramiques disques de 100 pF 15 kV « petits bleus » et des condensateurs « door knob » de 100 pF 3,5 kV et de 4 kVAR.

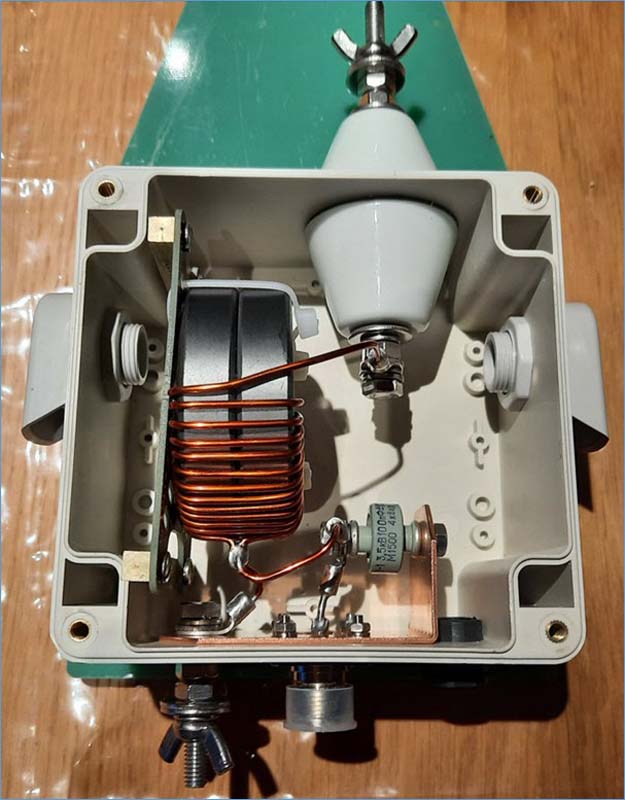

Agencement pratique du Unun 49:1

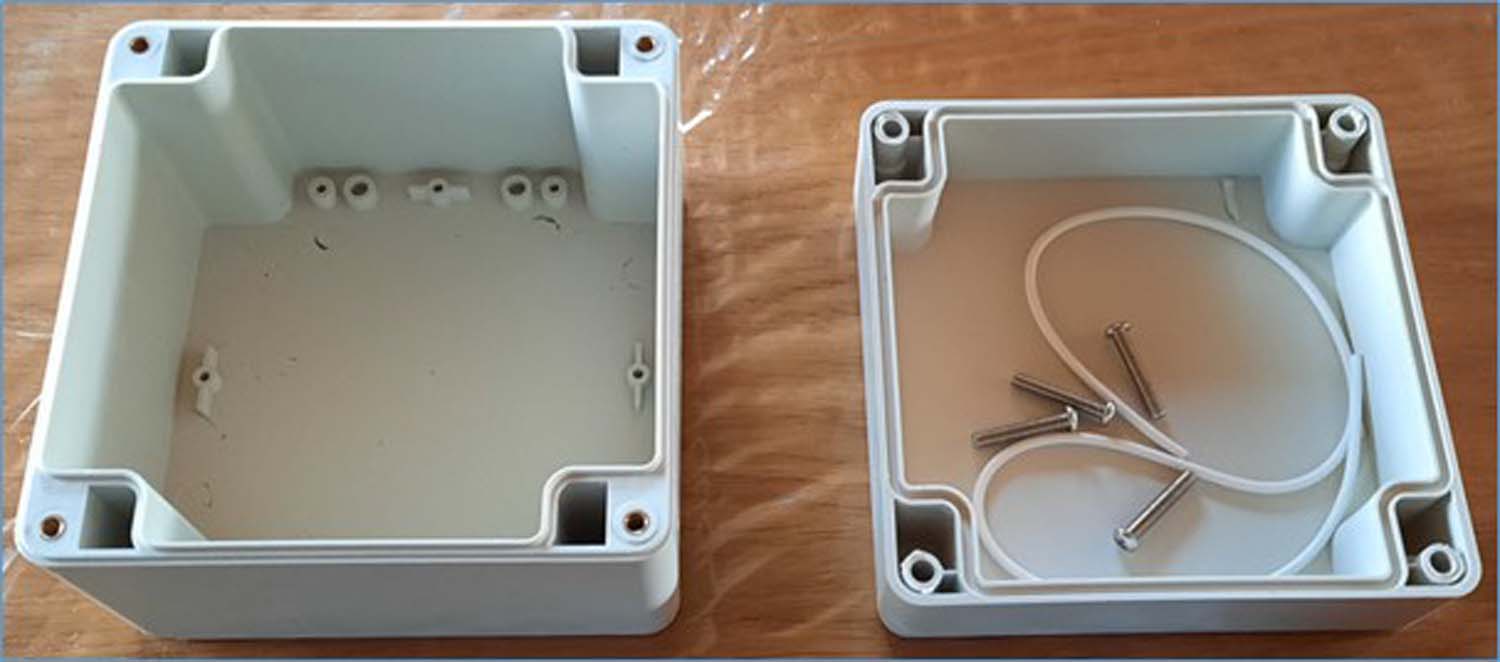

Comme l’isolateur de sortie du Unun est relativement encombrant et qu’il faut loger un condensateur cylindrique du type « door knob » qui doit aussi trouver sa place, j’ai opté pour un boitier ABS étanche IP66 de forme presque cubique de 12 cm de côté et d’une profondeur de 9 cm.

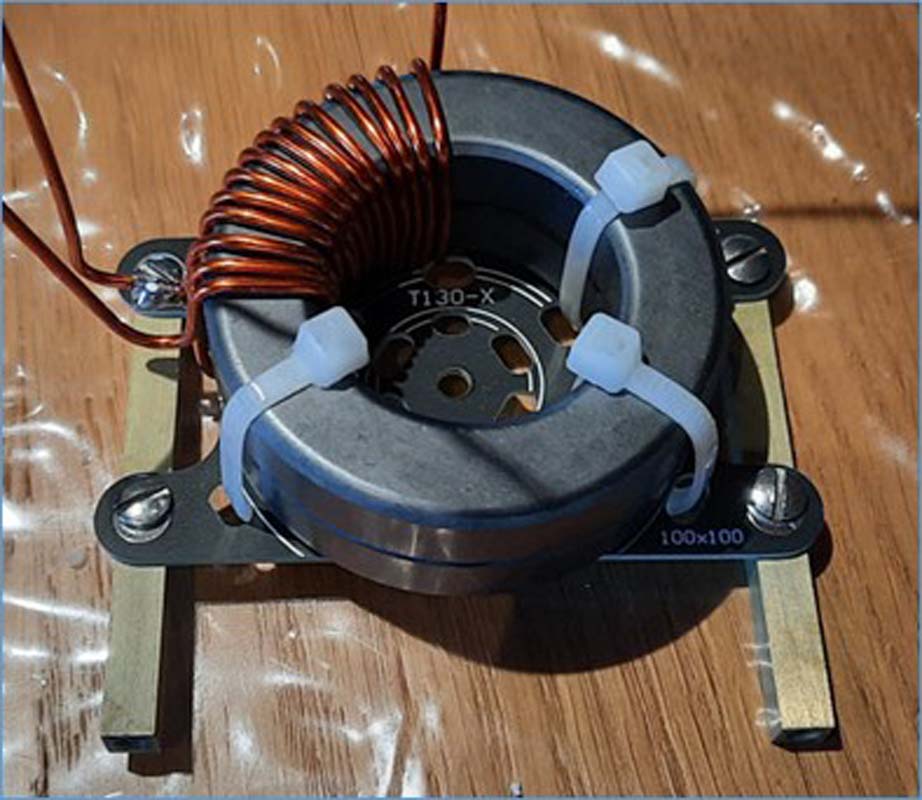

Après maintes réflexions sur les possibilités d’agencements des tores ferrite dans le boitier, j’ai opté pour une position « à la verticale » à la place de la position traditionnelle « à plat » dans le fond du boitier. Grâce à un support du type circuit imprimé sérigraphié dédié à la fixation de tores ferrite (trouvé chez HF kits), je peux facilement arrimer le tout à la verticale dans le boitier. Il restait à trouver des colonnettes pour fixer le circuit époxy à la verticale dans le boitier.

J’ai trouvé dans une brocante HAM des anciennes plaquettes de composants de matériel US WW2 avec des mignonnes colonnettes toutes fines en aluminium. Voir illustration ci-dessous. Avec un peu de chance, l’entr’axe de fixation des plaquettes US correspond à peu de chose près à celui de la fixation du circuit époxy pour tores ferrite.

Fig. 48 et 49 : À gauche ancienne plaquettes de composant de matériel US WW2. À droite, circuits époxy pour la fixation des tores ferrites. Le but est de récupérer les colonnettes en aluminium pour la fixation des tores ferrites à la verticale dans le boitier du Unun. Photo : ON4HNO.

Pour la mise à la masse franche du connecteur SO-239, du point coimmun de masse des enroulements du Unun et de la mise à la masse d’une électrode du condensateur « door knob », j’ai usiné une petite équerre en cuivre qui vient se loger à l’intérieur du boitier.

Sur la gauche, il y a un trou pour une vis inox DIN 833 A2 M6 x 40 destinée à la connexion externe éventuelle d’un contrepoids en fil ou pour une mise à la terre de la masse du Unun dans d’autres configurations d’antennes. Au centre, les trous pour le connecteur SO-239 forment en même temps une bride de fixation pour répartir la pression des quatre vis arrimant la bride du connecteur coax sur la paroi du boitier ABS. Sur la droite, en équerre, un trou de fixation est prévu pour le raccordement d’une électrode du condensateur « door knob ».

L’étanchéité entre la bride de fixation du connecteur SO-239 et le boitier ABS est assurée par un joint plat de forme appropriée (fourniture HF Kit). La fixation est effectuée par 4 vis inox DIN 965 A2 M3 x 12.

Voici l’agencement des pièces du Unun lors de la recherche des possibilités d’agencements de l’isolateur de sortie et de la position des tores ferrite.

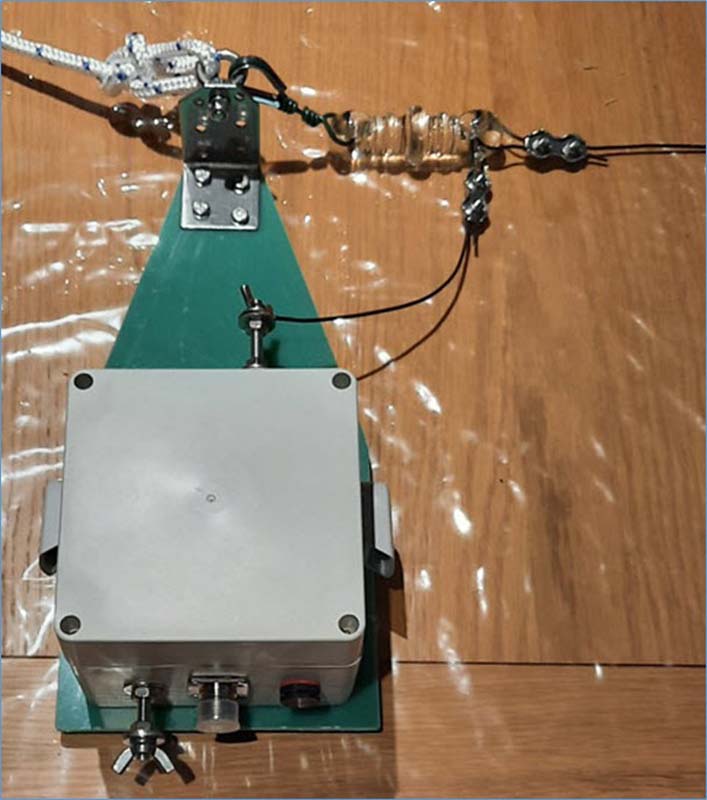

Pour suspendre facilement le boitier du Unun sans que la drisse ne vienne frôler le fil d’antenne à la sortie de l’isolateur, j’ai préféré fixer le boitier sur une plaque époxy de 4 mm d’épaisseur et qui se termine en triangle sur la partie supérieure. Un anneau d’arrimage est fixé au sommet de la plaque au moyen d’une équerre en inox. Quelques clics sur le logiciel de dessin m’ont permis de déterminer les cotes de découpe de la plaque.

Quelques évents sont placés sur le boitier du Unun pour éviter l’absorption d’eau de pluie par phénomène de décompression lors de grands écarts de températures. Au départ j’ai placé un petit évent sur le dessous du boitier (HF kits), ensuite j’ai rajouté deux évents latéraux fabriqués par Bud Industries, type NBX-10911 (fourniture Mouser Electronics). Cela devrait permettre d’aérer légèrement l’intérieur du boitier Unun.

Bobinage du Unun 49:1 et raccordements dans le boitier

Les deux tores ferrite FT240-43 sont empilés l’un sur l’autre et sont collés ensemble avec de la colle cyanoacrylate. Un fil de cuivre émaillé de jauge #14 AWG est préparé avec un repli en forme d’Oméga par accueillir le fil qui vient se piquer sur la deuxième spire du primaire du Unun. Voici ce que cela donne après le bobinage et fixation de l’ensemble sur une plaque de support.

L’ensemble sur la plaque de support est installé dans le boitier. Les extrémités du bobinage sont préparées et sont soudées sur des cosses pour les raccordements à la masse, au condensateur de 100 pF et à l’isolateur d’antenne.

Et voici le Unun prêt à l’emploi. Un isolateur pyrex est arrimé à l’anneau de suspension du boitier pour y arrimer le départ du fil d’antenne. Le fil d’antenne traverse l’œillet de l’isolateur pyrex et un segment de fil est arrimé au fil d’antenne par deux serre-câbles.

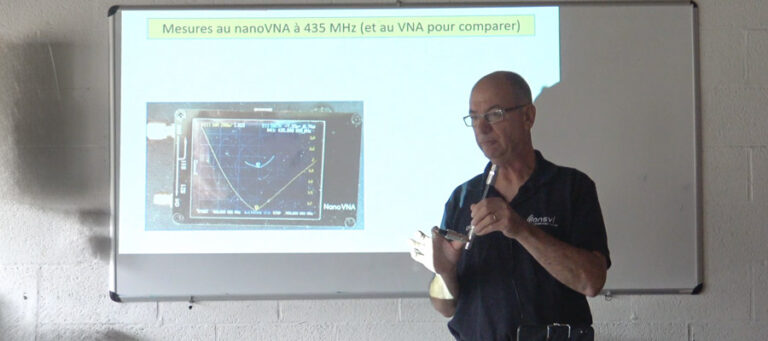

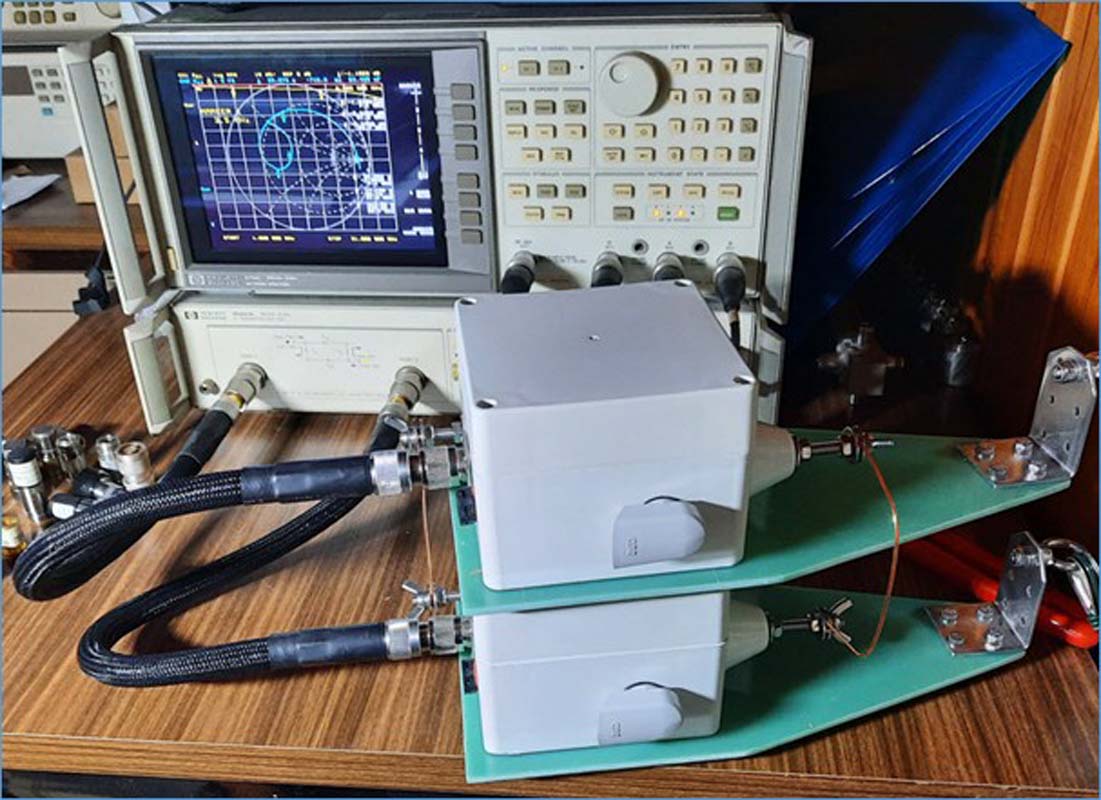

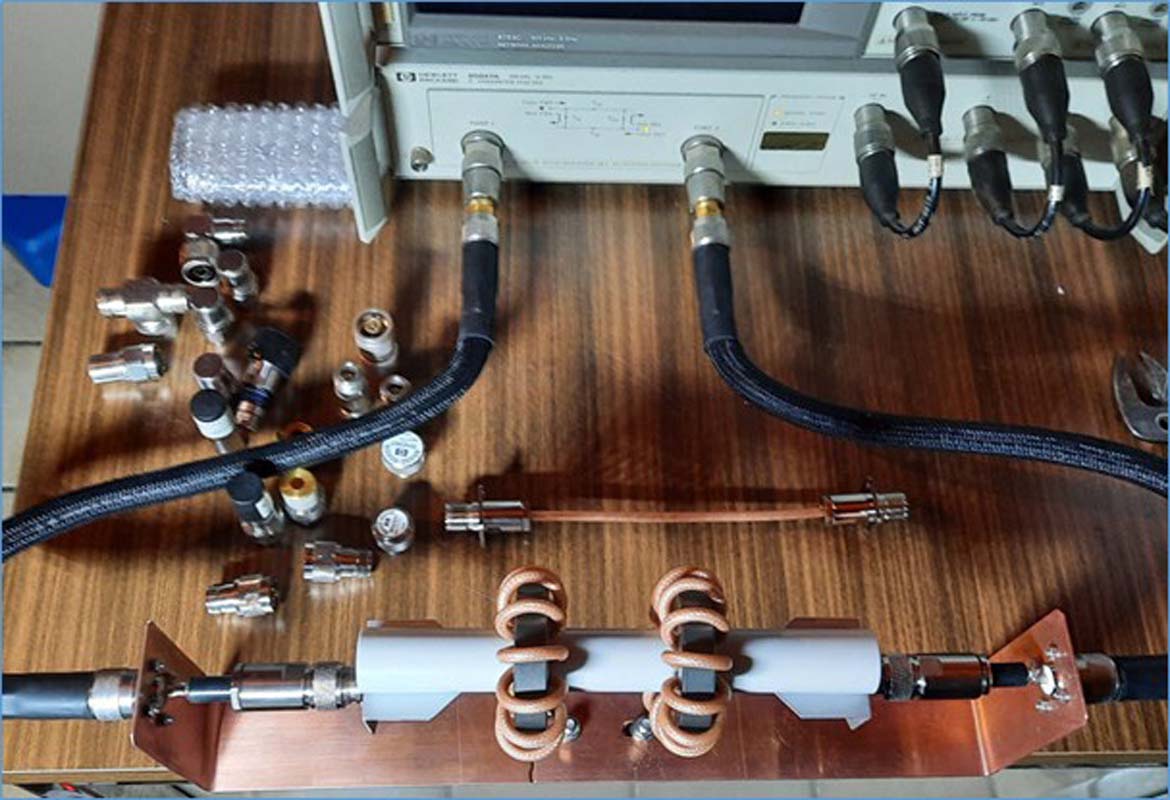

Mesures sur le Unun 49:1

Une méthode de mesure classique qui est pratiquées par de nombreux OM’s consiste à raccorder deux Unun’s en tête-bêche (Front-to-Back) sur les ports de mesures d’un VNA. Comme j’ai réalisé deux Unun’s, un premier pour l’antenne End-Fed au QRA et un second pour des activités en portable, j’ai donc raccordé les deux Unun’s entre eux au moyen de deux fils de 2,5 mm² de section : un pour la masse et un pour la connexion d’antenne. Ainsi, on rentre en coax 50 Ω par le premier Unun et on ressort en coax 50 Ω par le second Unun. En d’autres mots, on passe de 50 Ω à 2450 Ω et on repasse de 2450 Ω à 50 Ω. Voici le set-up de mesures.

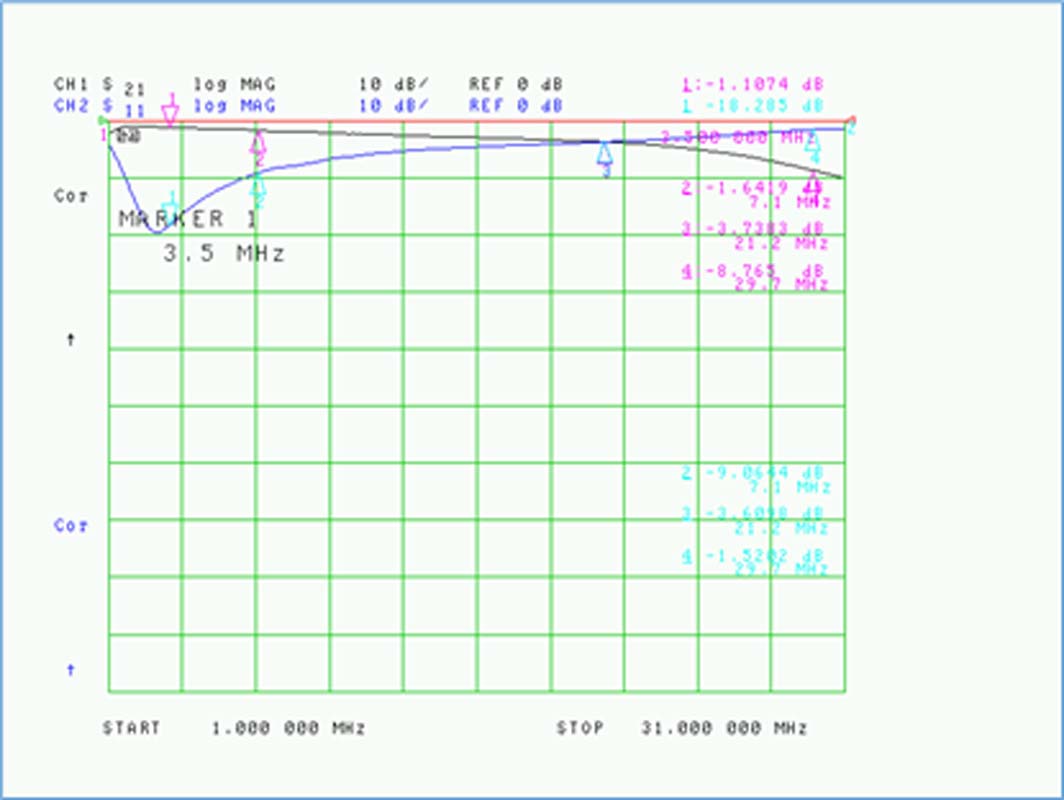

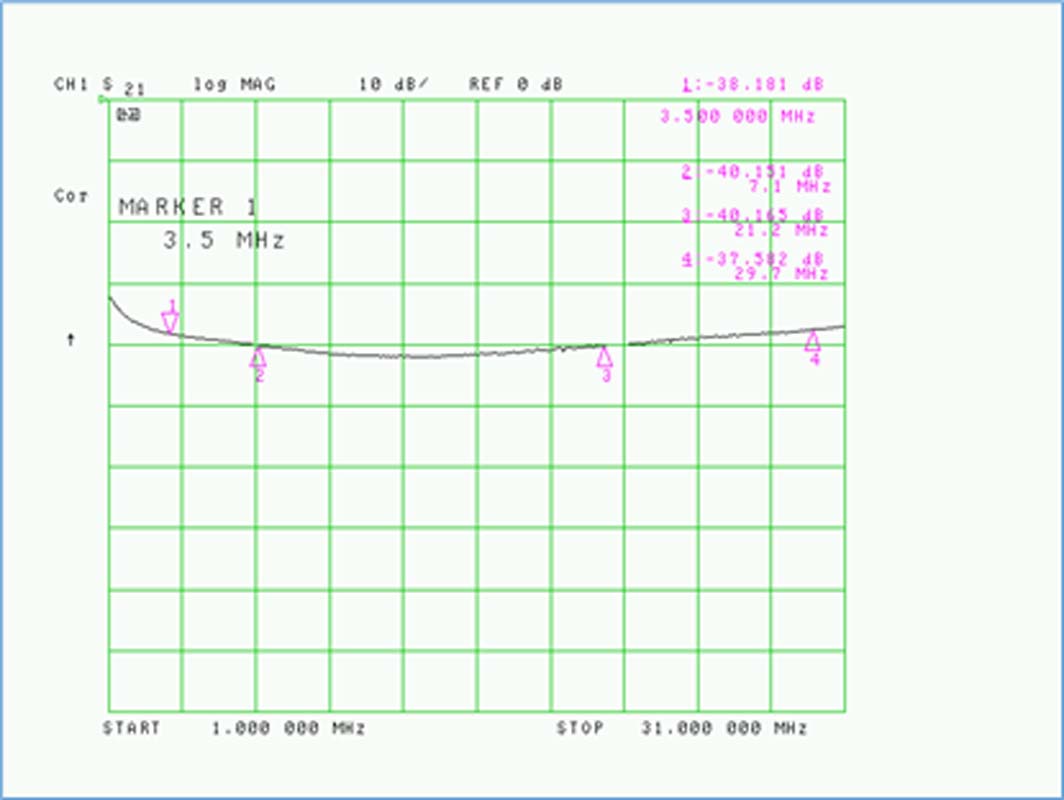

Sur la courbe de réponse de l’Insertion Loss (S21), il faut diviser le nombre de dB par deux pour obtenir l’atténuation (perte d’insertion) d’un seul Unun. On peut postuler que les deux Unun’s étant de fabrication identique, l’atténuation se répartit à part égale entre les deux dispositifs.

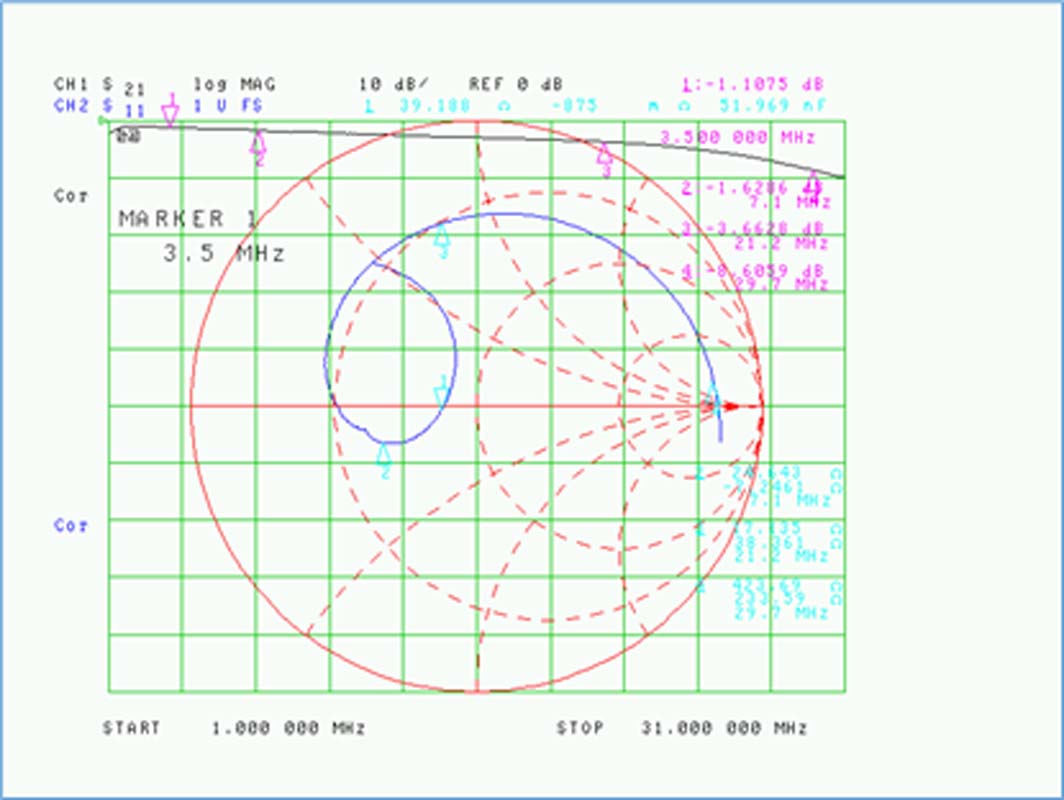

J’ai procédé, dans ces mêmes conditions, à une mesure du Return Loss (S11) avec d’une part l’affichage en termes de pertes de retour et d’autre part en termes d’impédance sur l’abaque de Smith. Voir clichés ci-dessous.

Ce que l’on peut retenir des mesures est que l’atténuation d’un Unun est de l’ordre de 0,6 dB sur la bande des 80 m, de 0,8 dB sur la bande des 40 m, de 1,85 dB sur la bande des 15 m et de 4,4 dB sur la bande des 10 m. Honnêtement, on ne peut s’attendre à mieux que cela pour un Unun 49:1 bobiné sur deux tores ferrite FT240‑43.

On remarque que le Return Loss est relativement bon sur la bande des 80 m avec une valeur de l’ordre de 18 dB, ce qui correspond à un ROS de l’ordre de 1,3:1. Les pertes de retour deviennent plus conséquentes dès la bande des 40 m et sont relativement importantes sur les bandes HF hautes de 20 m, 15 m et 10 m. De nouveau, on ne peut s’attendre à mieux pour un Unun de ce type.

On remarque que l’impédance d’entrée d’un Unun (raccordé sur l’autre Unun) est relativement basse et en dessous de 50 Ω pour les bandes des 80 m, 40 m, 20 m et 15 m. L’impédance grimpe en flèche sur la bande des 10 m.

Toutefois, ce qui est rassurant, c’est que les mesures ne présentent aucun résultat catastrophique. Je pars donc confiante pour l’utilisation du Unun sur l’antenne End-Fed.

Remarque, il y a moyen d’effectuer les mêmes mesures au VNA avec un seul Unun en raccordant une résistance proche de 2450 Ω à la sortie antenne. Cela permet de mesurer le Return Loss (S11) et l’impédance d’entrée. Mais, dans ces conditions, il devient difficile d’effectuer des mesures d’Insertion Loss (S21).

Enfin, on peut tout aussi bien réaliser des mesures tout-à-fait valables sur un Unun sans disposer d’un VNA. Dans ce cas, on utilise tout simplement un générateur HF et un oscilloscope avec une sonde de qualité.

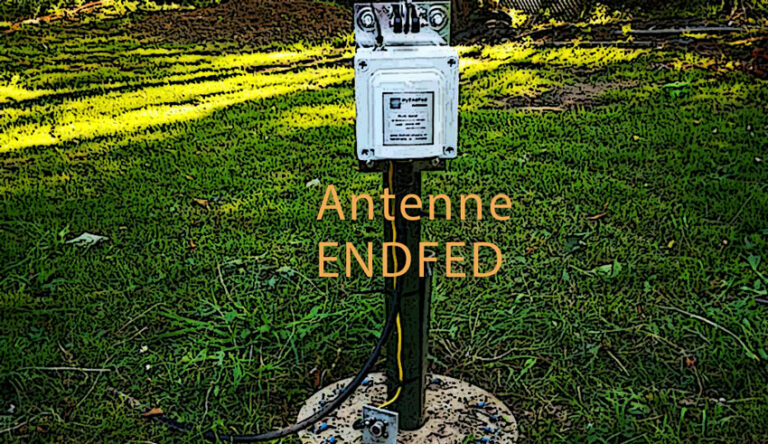

Un Common Mode Choke Unun (CMC) fait maison pour l’antenne End-Fed demi-onde

Comme le contrepoids de l’antenne est réalisé par la tresse du coax sur une portion de 4,20 m, il faut donc intercaler un CMC (Common Mode Choke) efficace qui agit comme un Line Isolator sur le feeder. Le CMC est réalisée avec deux tores ferrites séparés du type FT240-31 (Fair-Rite 2631803802, fourniture Mouser Electronics) sur lesquels sont bobinés respectivement 12 spires de coax RG400. On obtient ainsi une impédance totale de CMC de l’ordre de 8 kΩ sur la bande des 80 m, de 9 kΩ à 10 kΩ sur les bandes de 40 m à 15 m et de 6 kΩ sur la bande des 10 m. Voir à ce sujet le document de K9YC, version de 2018, intitulé « A New Choke Cookbook for the 160-10M Bands Using Fair-Rite #31 2.4-in o.d. (2631803802) and 4-in o.d. (2631814002) Toroids » rédigé par James W. Brown.

Les deux tores bobinés avec le RG400 sont maintenus sur un tube en PVC de 25 mm de diamètre et de 20 cm de long. Aux extrémités du tube PVC, deux équerres en aluminium permettent d’arrimer des connecteurs SO-239 en version pour câble coax RG400. Les deux tores ferrites sont distants l’un de l’autre de 5 cm à 6 cm. Il faut à peu près 2 m de coax RG 400 (précisément 1,80 m) pour la réalisation du CMC.

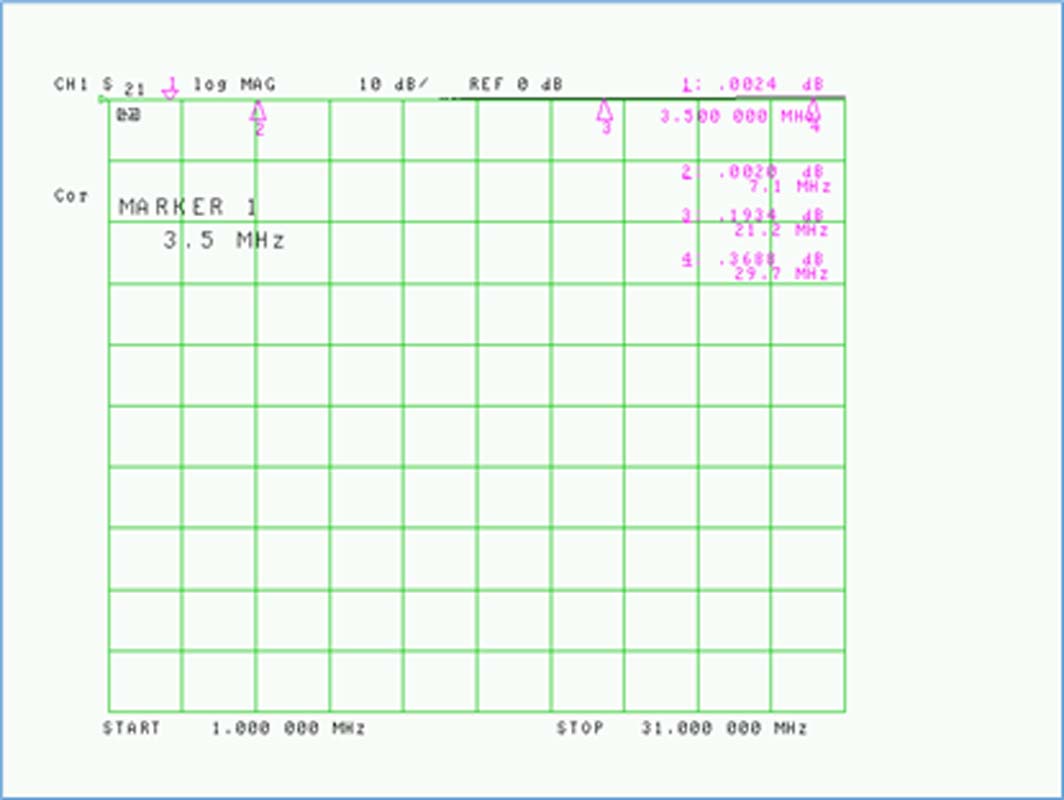

Mesures de la Common Mode Choke Unun au VNA avec set-up de mesures

Les mesures de l’atténuation en mode commun sur un CMC sont délicates à réaliser. Quelles que soient les méthodes de mesures avec des conditions données pour les mesures, c’est-à-dire le protocole de mesure, toutes ces méthodes ne refléteront jamais ce qui se passe dans la réalité lorsque le CMC sera intercalé comme Line Isolator dans le feeder avec l’antenne raccordée sur la station radio. Même en réalisant des mesures au moyen d’un VNA et d’un set-up de mesures où l’on a une source de 50 Ω et une charge de 50 Ω, rien ne peut prédire que l’impédance de charge de mode commun de la station radio atteigne une valeur de 50 Ω dans la réalité. En effet, où se situe la charge de mode commun, si ce n’est qu’entre la tresse du coax et l’environnement de la masse du châssis du transceiver ? Hmmm, difficile à évaluer cette impédance de mode commun ; celle-ci peut très bien être de loin supérieure à 50 Ω. Dans ce cas, l’atténuation sur une charge de mode commun plus élevée serait plus faible que celle qui serait obtenue sur une charge de mode commun de 50 Ω.

Toutefois, on peut se faire une idée avec une mesure d’Insertion Loss (S21) au VNA (ou au nano VNA) en comparant l’atténuation de mode commun du CMC par rapport à celle d’un segment de coax sans tore ferrite placé dans les mêmes conditions de mesures. Cela demande donc de se fabriquer un set-up de mesures pour réaliser celles-ci dans les mêmes conditions, et ainsi de comparer ce qui est comparable.

Pour réaliser une mesure d’atténuation en mode commun, il faut que la tresse du coax du CMC soit inséré entre la pin centrale du 1er port de mesure du VNA (la source du signal) et la pin centrale du 2ème port de mesure du VNA (le récepteur de mesure). Les raccordements entre ces pins centrales des ports du VNA et la tresse du coax du CMC doivent être francs sans résistance parasite de contact et sans effet de self-induction parasite. Il vaut mieux dans ce cas éviter des raccordements par des simples pinces crocodiles. Il faut aussi que la masse du câble de mesure du 1er port du VNA soit raccordée à la masse du câble de mesure du 2ème port du VNA, cela par un conducteur de liaison ayant une impédance aussi faible que possible. Tels sont les critères de réalisation du set-up de mesures.

Le set-up de mesures consiste en un conducteur de masse de faible impédance qui a la forme d’une bande de cuivre pliée en « U » ; la bande a une largeur de 5 cm. Pour avoir plus facile, j’ai réalisé deux équerres en bande de cuivre qui sont raccordées entre elles par deux vis inox M6 passant par des trous oblongs. Sur les deux branches de la bande en « U », j’ai placé des connecteurs type N femelle pour châssis ; en effet, les câbles de mesure du VNA sont équipés de connecteurs type N. Sur la pin centrale des connecteurs type N, j’ai soudé la tresse et l’âme centrale d’un court segment de câble coax Hyperflex 10 (même coax que le feeder). Enfin, à l’extrémité du segment de ce coax, j’ai raccordé des connecteurs PL-259. La pin centrale de chaque type N est donc raccordée de cette façon à la tresse et à l’âme centrale de chaque connecteur PL-259. Que l’âme centrale du coax de la CMC soit raccordée ou non à la tresse, cela ne change rien aux mesures ; c’est l’atténuation de la conduction par la tresse que l’on va mesurer de toute façon. Tout se passe comme si la tresse du coax du CMC se comportait en mode commun comme un simple fil de cuivre dont le diamètre correspond à celui de cette tresse.

Pour comparer l’atténuation du CMC par rapport à un segment de coax sans tore ferrite placé dans les mêmes conditions de raccordement au set-up de mesures, j’ai réalisé un segment de câble coax RG400 équipé des mêmes connecteurs SO-239 que ceux du CMC et dont la distance entre connecteurs correspond aussi à celle qui sépare les connecteurs du CMC. Ce segment de coax RG400 constitue donc un « Thru » de référence pour les mesures comparatives.

Le VNA est calibré avec la procédure habituelle Full Two Ports avec calibres Open, Short, Load et Thru en type N. Remarque : pour le calibre « Thru », j’ai utilisé un adaptateur court en « I » type N femelle – type N femelle. L’étendue de mesure a été paramétrée entre 1 MHz et 31 MHz (Span de 30 MHz), RBW de 1000 Hz et 401 points de mesures.

Une première mesure traditionnelle (en mode différentiel) du segment de câble « Thru » RG400 et du CMC est réalisée pour vérifier que les connecteurs ont été soigneusement soudés sur le RG400. J’ai dû placer des adaptateurs type N femelle vers PL-259 pour le raccordement aux câbles du VNA. Comme attendu, les atténuations en mode différentiel du segment de câble RG400 et du CMC sont négligeables.

Ensuite, une mesure du segment de câble « Thru » RG400 est réalisée en mode commun au moyen du set-up de mesure. Et oh, belle « surprise », il n’y a pratiquement pas d’atténuation de mode commun du segment de câble « Thru » RG400, ce qui était aussi prévisible. Cela constitue une bonne nouvelle : sans tore ferrite, il n’y a pas d’atténuation de mode commun. Cela veut dire aussi que le set-up de mesure est tout-à-fait validé.

Des mesures sont ensuite réalisées sur le CMC dans les mêmes conditions pour évaluer l’atténuation de celui-ci en mode commun. Belles surprises encourageantes dans la suite.

Les mesures de l’atténuation en mode commun du CMC donnent des valeurs comprises entre 37 dB et 40 dB dans toutes les bandes décamétriques, pour autant que la charge de mode commun soit de 50 Ω, ce qui n’est pas forcément la valeur d’impédance de charge de mode commun d’un transceiver dans la réalité. Il faut donc interpréter ces résultats de mesures avec prudence. On peut raisonnablement penser que le raccordement de la tresse du feeder entre le transceiver et le CMC contribue à présenter une charge de mode commun de basse impédance sur le CMC. Cela est particulièrement tangible à partir du moment où l’on considère que la prise de terre sur la tresse du coax constitue justement une charge de basse impédance (résistance de dispersion de la prise de terre.

Je peux partir confiante avec une telle réalisation de CMC d’une efficacité redoutable à large bande et qui devrait parfaitement jouer son rôle de Line Isolator pour l’antenne End-Fed demi-onde.

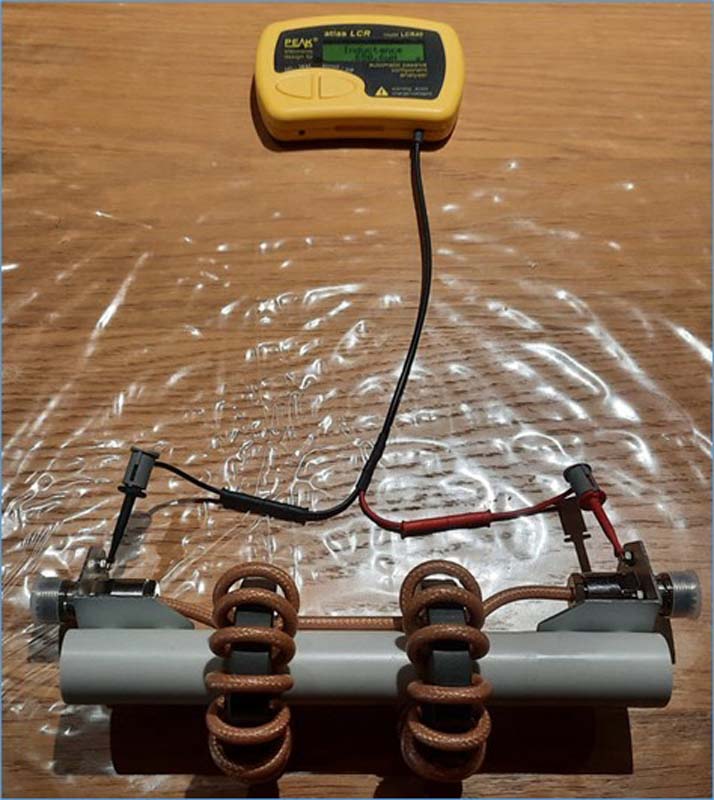

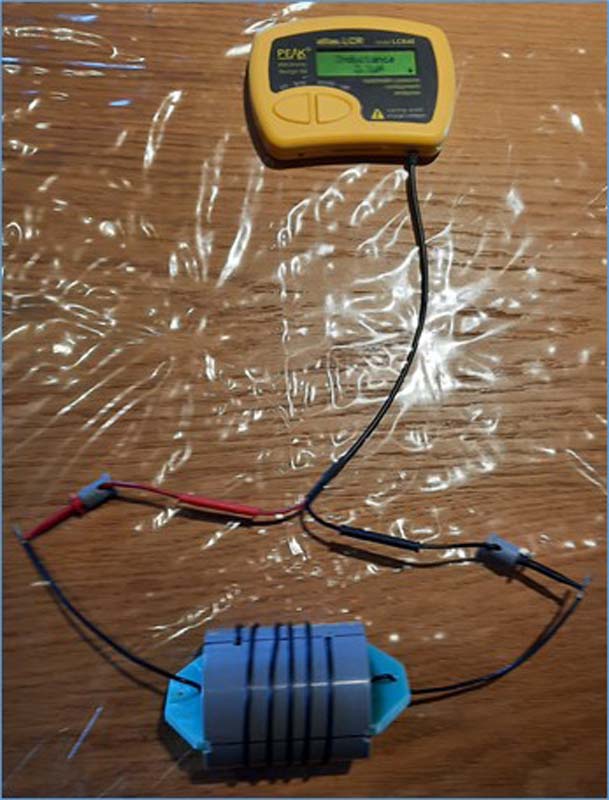

Voici une dernière mesure indicative : celle du coefficient de self induction du CMC mesuré au LCR-mètre. J’obtiens une valeur de l’ordre de 650 µH, ce qui représente une réactance inductive de 14,3 kΩ à une fréquence de 3,5 MHz.

Bobine de compensation de l’antenne pour le fonctionnement sur les harmoniques

Une antenne End-fed demi-onde accordée sur un fondamental de la bande des 80 m résonne sur des fréquences harmoniques de plus en plus élevées au fur et à mesure que l’on se rapproche des bandes décamétriques hautes. Afin de redescendre légèrement les fréquences de résonnance de l’antenne sur les harmoniques de rangs élevés, la pratique la plus courante consiste à insérer une bobine vers le début de l’antenne. Cette bobine a peu d’influence sur les bandes HF basses et son influence se manifeste de plus en plus sur les bandes HF hautes.

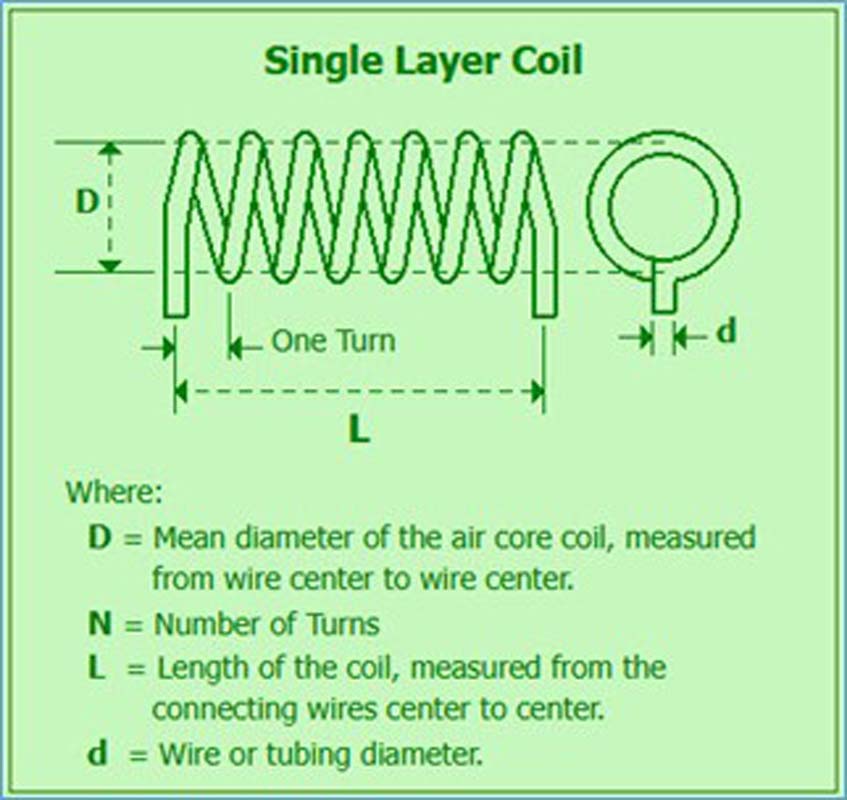

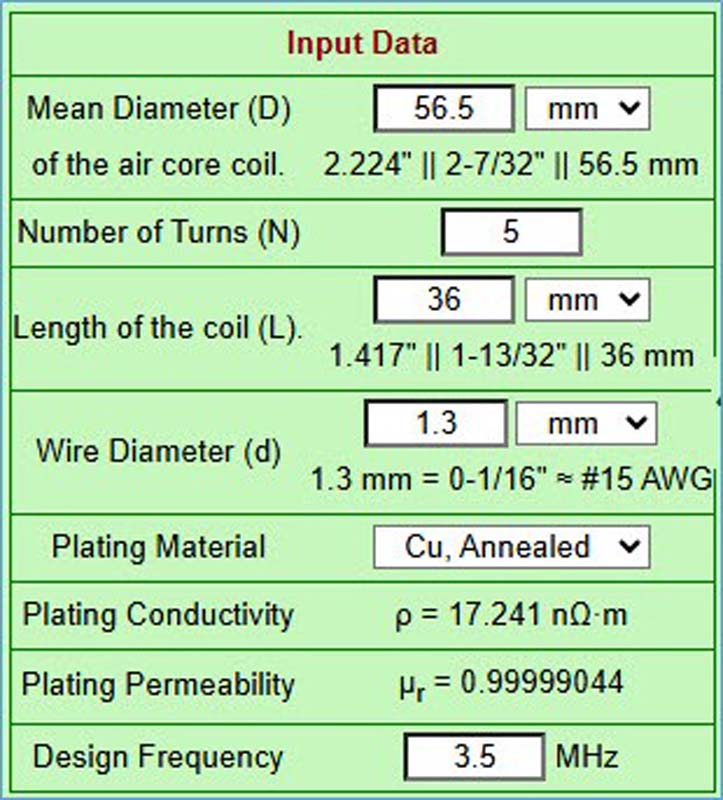

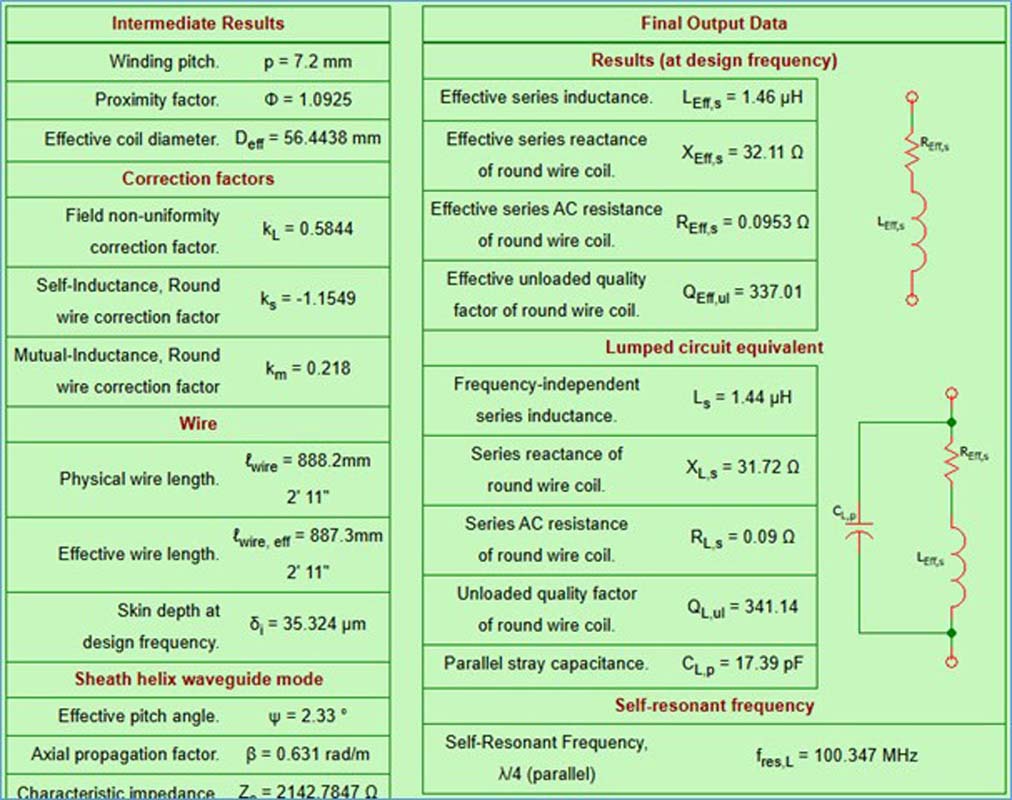

Chaque antenne EFHW se comporte différemment chez chaque YL ou chaque OM et il est difficile de prédire à l’avance la valeur idéale du coefficient de self-induction de la bobine, ainsi que fixer son emplacement optimal sur le fil d’antenne. Toutefois, en pratique, le coefficient de self-induction de la bobine est de l’ordre de 1,4 µH à 1,5 µH et l’emplacement sur l’antenne se situe en général à une distance de l’ordre de 2 m par rapport au point de l’alimentation.

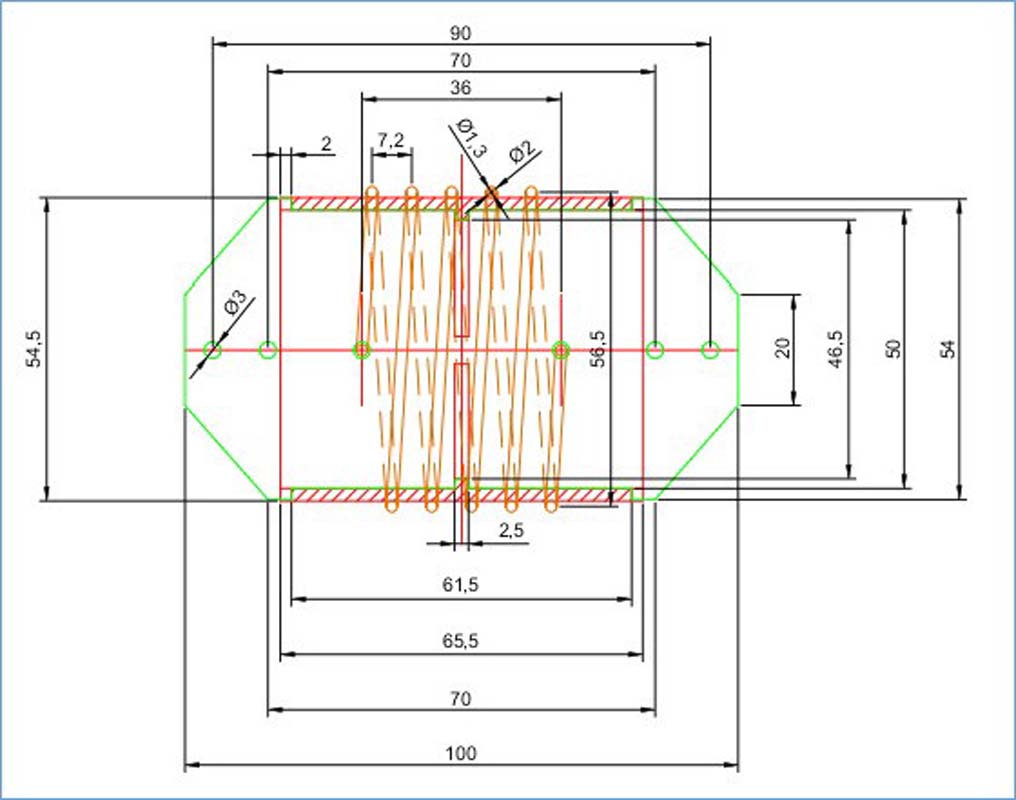

Pour arriver à un coefficient de self-induction de l’ordre de 1,4 µH, j’ai choisi de bobiner 5 spires du fil d’antenne lui-même sur un mandrin constitué d’un manchon PVC pour tube de 50 mm de diamètre. Les spires sont espacées entre elles d’environ 7 mm, j’arrive ainsi à une longueur de bobine de 36 mm. Le fil d’antenne a un diamètre du conducteur de 1,3 mm et l’isolant extérieur a un diamètre de 2 mm. Le diamètre extérieur du manchon PVC est de 54 mm et la longueur de celui-ci est de 65,5 mm.

Avec de telles dimensions de bobine, j’arrive à un coefficient de self-induction entre 1,4 µH et 1,5 µH. Pour arriver à cette valeur, j’ai effectué quelques simulations sur le site Internet de K7MEM.

Pour que la bobine soit insérée sur le fil d’antenne avec un dispositif résistant à la traction du fil sur les extrémités de la bobine, j’ai placé une découpe de plaque époxy de 5 mm d’épaisseur formant une sorte de « tendeur » positionné à l’intérieur du manchon PVC. Quelques clics sur le logiciel de dessin m’ont facilité la conception pour la découpe et le positionnement du tendeur en époxy à l’intérieur du manchon PVC. Le tout se clipse dans le manchon par des petites entailles dans celui-ci. Le tendeur époxy est inséré en ovalisant par pression la section du manchon ; une fois le tendeur clipsé, le manchon reprend par élasticité sa section circulaire.

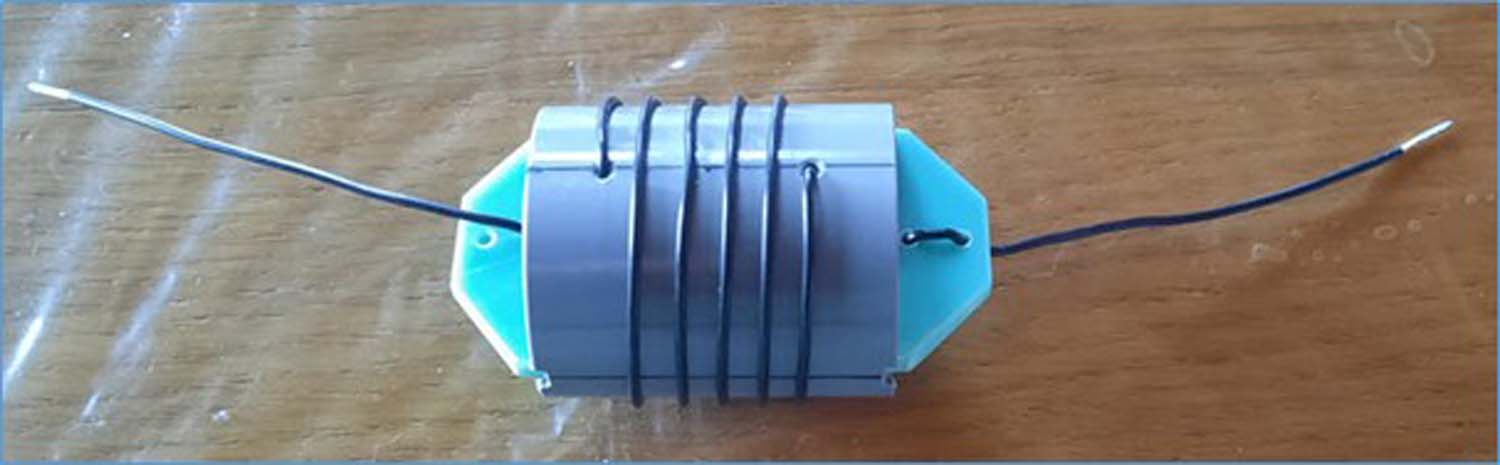

Voici un prototype de la bobine. On remarque qu’il n’y a pas d’interruption du fil d’antenne par l’intermédiaire de plots de connexions. C’est le fil d’antenne qui est bobiné à l’endroit exact où la bobine va se situer à environ 2 m de distance du point d’alimentation de l’antenne.

Une mesure au LCR-mètre donne une valeur du coefficient de self-induction de 2,1 µH à 15 kHz. C’est peut-être une mesure un peu généreuse, mais l’ordre de grandeur est relativement respecté.

Installation de l’antenne End-Fed sur site

Après avoir terminé les travaux de peinture du bardage et des fenêtres du pignon de la maison, et après le démontage de l’échafaudage, voici enfin le jour arrivé pour l’installation de l’antenne.

Mesures sur l’antenne End-Fed au moyen d’un VNA

Le set-up de mesures est constitué d’un VNA et d’un Transmission Reflection Test Set utilisé essentiellement pour des mesures du Return Loss (S11) et du SWR (ROS). Le calibrage utilisateur est effectué avec les calibres Open, Short et Load type N. Un adaptateur type N vers SO-239 est raccordé sur le feeder. Les mesures ne sont donc pas effectuées au point d’alimentation de l’antenne, mais bien au début du feeder. On fait donc fi de la désadaptation entre le feeder et le Unun de l’antenne et on part du principe que cette désadaptation est acceptable. Les mesures tiennent donc compte de l’ensemble formé par l’antenne + Unun + segment du feeder faisant office de contrepoids + Common Mode Choke Unun + segment du feeder vers la prise de terre + Common Sleeve Choke Unun + segment du feeder vers le transceiver. En d’autres mots, les mesures portent sur ce que voit la sortie du transceiver. Ces mesures peuvent aussi être effectuées au moyen d’un nano VNA.

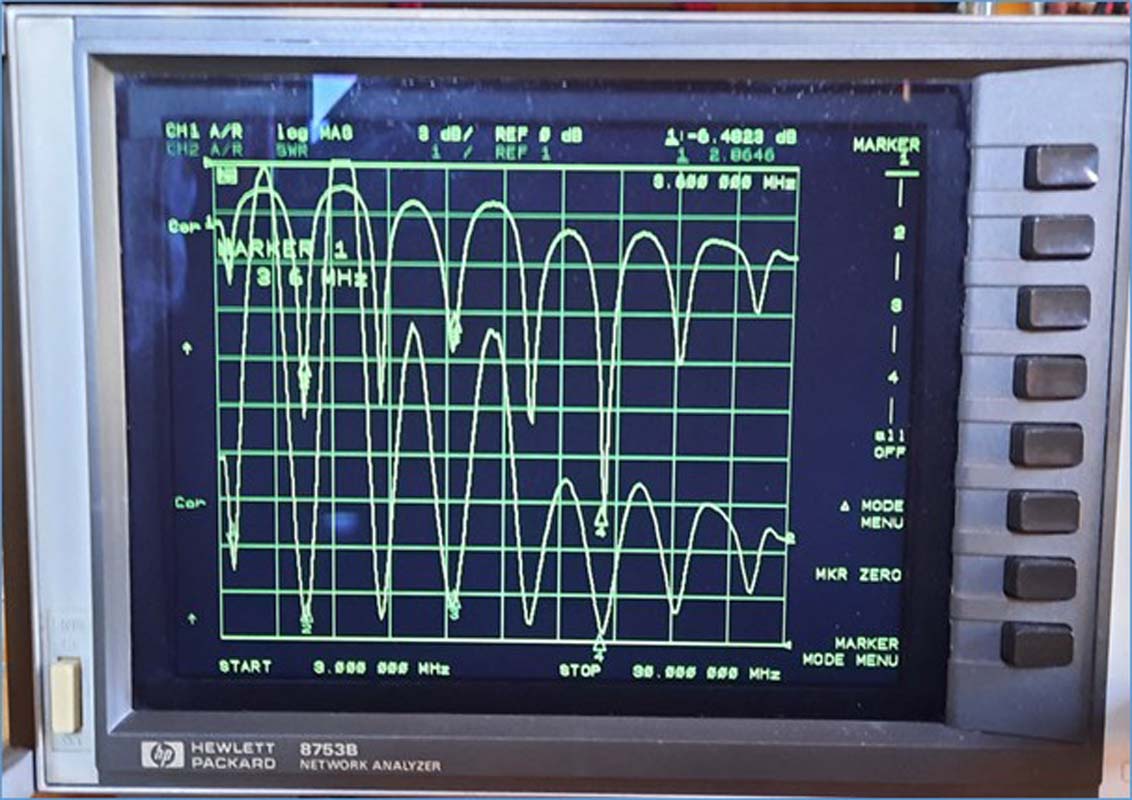

Après avoir taillé la longueur de l’antenne pour obtenir le meilleur compromis, voilà ce que cela donne sur une étendue de mesure de 3 MHz à 30 MHz.

| Bande | Fréq. de mesure | ROS |

| 80 m | 3,6 MHz | 2,8:1 |

| 40 m | 7,1 MHz | 1,8:1 |

| 20 m | 14,2 MHz | 2,0:1 |

| 15 m | 21,2 MHz | 1,2:1 |

| 10 m | 28,5 MHz | 2,0:1 |

On remarque que les minima de ROS sont proches des fréquences moyennes de chaque bande. Ceux-ci ont lieu en fins de bandes des 80 m, 40 m et 20 m, et ont lieu en débuts de bandes des 15 m et des 10 m. La bobine de compensation de l’antenne agit donc de façon satisfaisante.

Il ne s’agit pas ici d’une adaptation de rêve, mais le ROS reste acceptable dans l’ensemble des bandes avec une belle performance sur la bande des 15 m. Le tuner automatique du transceiver est tout-à-fait capable de résorber le ROS à des valeurs minimales proches de 1,1:1 ou 1,2:1 pour effectuer des QSO sans danger pour le PA du transceiver.

Ma station ondes courtes avec un transceiver IC7300 flambant neuf et le 1er QSO

Après quelques paramétrages du spectrum scope, du gain microphone et d’un léger réglage du compresseur de modulation, me voici QRV pour des QSO. J’ai ajouté un haut-parleur externe et un S-mètre UR6QW bien pratique avec une lecture analogique très facile. J’ai aussi ajouté une carte mémoire SDHC de 8 GB.

Les réglages du tuner automatique s’effectuent sans la moindre difficulté pour adapter l’antenne au transceiver.

Les premiers essais en TX ont été effectués par ON4IJ qui a contacté OE65IPA le 04.08.2025 à 19h56 sur 7,164 MHz. Mon report est de 59+10 et son report est de 59 à 59+10. Ensuite, j’ai eu une petite démonstration de QSO avec les copains du CRD le même jour à 20h20 sur 7,099 MHz où mon report est de 59+10 et son report est de 59+15. Tout cela est encourageant pour la suite.

Conclusions

Conclusions

Rien de tel que de construire sa première antenne ondes courtes soi-même, cela donne l’opportunité d’apprendre bien des choses au-delà de l’examen Harec de l’IBPT et surtout d’apprendre une multitude de détails pratiques technologiques dans le domaine mécanique, électrique et radiofréquence.

Cela a été une très belle expérience. Je prépare une deuxième antenne End-Fed similaire pour des activités en portable, pour des activations ou pour des activités B‑EARS.

88 de Noëlla ON4HNO.

Voici en téléchargement la « construction d'une antenne EndFeed ».

*Cliquer pour agrandir toutes les photos

Mon aventure radio a commencé en 1976 dans le monde de la CB, guidé par un radioamateur local qui m’a initié au code Q et à l’alphabet OTAN.

En 2021, la rencontre avec celui qui est devenu mon OM a ravivé ma passion. J’ai rejoint le club ON5VL de Liège, suivi les cours ON3 et obtenu ma première licence en mai 2023, ainsi que l’accréditation B-EARS.

En 2024, grâce aux cours HAREC, j’ai décroché ma licence avec l’indicatif ON4HNO. Depuis, avec mon IC-7300 et une antenne End-Fed que j’ai construite moi-même, j’ai réalisé mes premiers DX.

Je participe aux activités et Field Days de la section et j’accompagne les jeunes lors d’ateliers de montage de kits avec l’UBA. Soutenu par mon OM, je continue à progresser dans l’électronique et les radiofréquences.

88 et 73.