Table des matières

- Introduction : Pourquoi la propagation est-elle la clé du succès en radioamateur ?

- Les Fondamentaux : Comprendre le voyage d'une onde radio

- Le Moteur de la Propagation Longue Distance : L'Ionosphère

- Les Modes de Propagation : Les "Autoroutes" des Ondes Radio

- Le Chef d'Orchestre : L'Influence du Soleil et de la Météo Spatiale

- Stratégies de Trafic Avancées : Exploiter la Propagation à son Avantage

- La Boîte à Outils du Radioamateur : Prévoir et Observer la Propagation

- Conclusion : De la Théorie à la Pratique, Devenez Maître de la Propagation

Introduction : Pourquoi la propagation est-elle la clé du succès en radioamateur ?

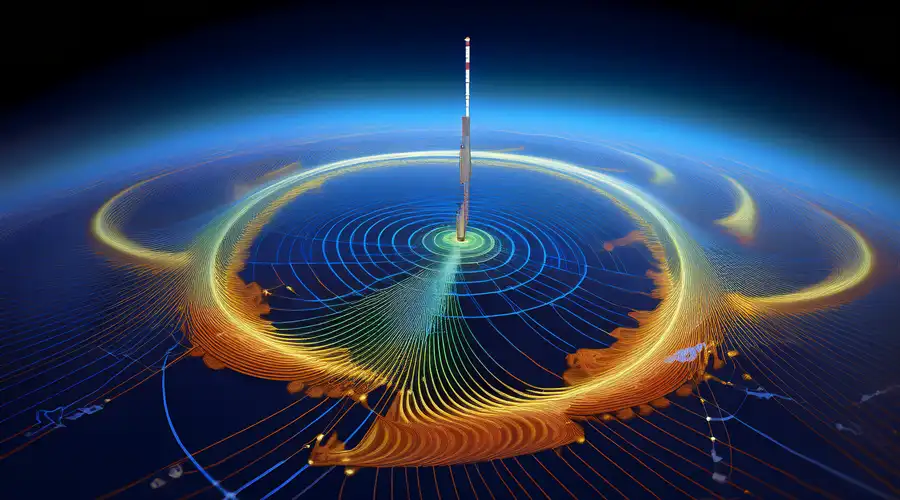

Imaginez un instant. Il est tard dans la nuit, votre station radio est faiblement éclairée. Vous lancez un appel dans l'éther, et quelques secondes plus tard, une voix vous répond depuis un continent lointain, peut-être l'Australie, le Japon ou l'Argentine. Cette connexion, établie avec une simple antenne dans votre jardin et un émetteur de puissance modeste, semble tenir de la magie. Pourtant, cette "magie" repose entièrement sur une science fascinante et complexe : la propagation des ondes radio. Comprendre ses mécanismes n'est pas seulement un exercice académique, c'est la compétence fondamentale qui sépare un opérateur radio occasionnel d'un véritable passionné capable de réaliser des contacts exceptionnels (DX).

Ce guide a pour ambition de démystifier la propagation des ondes pour les radioamateurs de tous niveaux, du débutant qui découvre les bandes au vétéran cherchant à optimiser ses performances. L'objectif est clair : transformer la connaissance théorique en un avantage pratique tangible. Que vous cherchiez à collectionner les pays lointains (DXing), à maximiser votre score lors d'un concours (contest), ou simplement à explorer les possibilités infinies qu'offrent les bandes radioamateurs, une maîtrise des principes de propagation est votre meilleur atout. Elle vous permettra de savoir quand et où écouter, quelle bande choisir en fonction de l'heure et de la saison, et comment interpréter les signaux subtils que l'atmosphère vous envoie.

Pour atteindre cet objectif, nous allons suivre un parcours logique et progressif. Nous commencerons par les principes physiques fondamentaux qui régissent le voyage d’une onde radio, en expliquant des concepts comme la réflexion et la réfraction de manière simple et illustrée. Ensuite, nous plongerons au cœur du moteur de la propagation longue distance : l’ionosphère, cette couche atmosphérique extraordinaire qui agit comme un miroir naturel. Nous détaillerons les différents modes de propagation, véritables « autoroutes » que les ondes empruntent pour parcourir le globe. Nous nous pencherons ensuite sur le chef d’orchestre de ce ballet cosmique, le Soleil, et verrons comment son cycle d’activité de 11 ans et les indices de météo spatiale dictent les conditions de trafic. Enfin, nous aborderons les stratégies avancées et la boîte à outils moderne du radioamateur, incluant les logiciels de prévision et les plateformes d’observation en temps réel qui permettent d’anticiper et de visualiser la propagation. Ce guide est une invitation à ne plus subir la propagation, mais à la comprendre, l’anticiper et, finalement, à l’exploiter pour repousser les limites de vos communications.

Points Clés de l’Introduction

- La Magie de la Radio : La communication à longue distance (DX) n'est pas magique, mais repose sur la science de la propagation des ondes.

- Objectif du Guide : Fournir des connaissances pratiques pour améliorer les performances radioamateurs (DX, contests, exploration).

- Structure Logique : Le guide abordera les fondamentaux physiques, le rôle de l'ionosphère, les modes de propagation, l'influence solaire, et les outils modernes.

- Compétence Essentielle : Maîtriser la propagation permet de passer d'une pratique passive à une approche active et stratégique du radioamateurisme.

Les Fondamentaux : Comprendre le voyage d’une onde radio

Avant de plonger dans les complexités de l’ionosphère et des cycles solaires, il est essentiel de bâtir une fondation solide sur les principes qui gouvernent le comportement d’une onde radio. Tout comme un marin doit comprendre les vents et les courants, un radioamateur doit saisir la nature de l’énergie qu’il projette dans l’espace. Ces concepts de base, loin d’être purement théoriques, sont les clés qui permettent de déchiffrer pourquoi une bande est « ouverte » et une autre « fermée ».

Principes de base (simple et illustré)

Nature de l’onde radio

Une onde radio est une forme de rayonnement électromagnétique, tout comme la lumière visible, les rayons X ou les micro-ondes. La seule différence réside dans leur fréquence (le nombre d'oscillations par seconde) et leur longueur d'onde (la distance entre deux crêtes successives). Pour visualiser cela, imaginez que vous jetiez un caillou dans un étang calme. Des ondulations se propagent à la surface en cercles concentriques. Une antenne émettant une onde radio fait quelque chose de similaire, mais en trois dimensions, propageant une "sphère" d'énergie qui se dilate à la vitesse de la lumière (environ 300 000 km/s). Cette onde est composée d'un champ électrique et d'un champ magnétique, oscillant perpendiculairement l'un à l'autre et à la direction de propagation. C'est cette énergie qui, une fois captée par une antenne réceptrice, est transformée en son ou en données.

Phénomènes clés

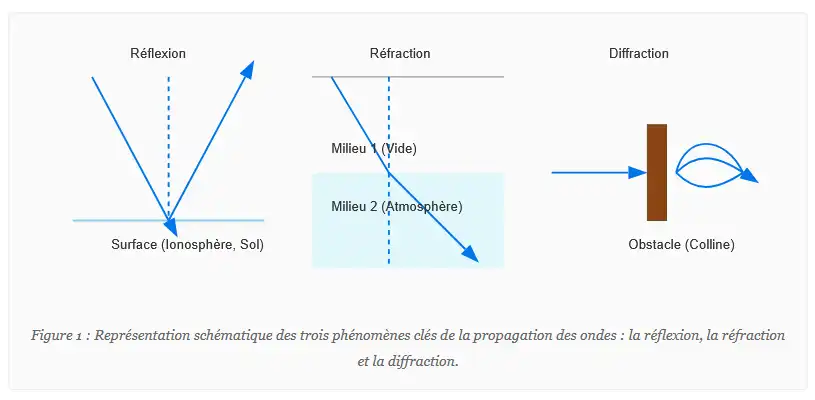

Le trajet d'une onde radio n'est que rarement une ligne droite ininterrompue. En rencontrant différents milieux ou obstacles, elle subit plusieurs phénomènes physiques, similaires à ceux que l'on observe avec la lumière. Comprendre ces trois phénomènes est crucial.

- La Réflexion : C'est le phénomène le plus intuitif. Lorsqu'une onde frappe une surface plus grande que sa longueur d'onde, elle rebondit comme une balle sur un mur ou un rayon de lumière sur un miroir. Pour le radioamateur, ce concept est vital car c'est la réflexion (ou plus précisément, la réfraction qui s'apparente à une réflexion) sur les couches de l'ionosphère qui permet aux ondes HF de franchir l'horizon et de réaliser des communications intercontinentales. Le sol, les bâtiments et les montagnes peuvent également réfléchir les ondes, créant parfois des signaux multiples qui peuvent interférer entre eux (fading).

- La Réfraction : C'est le changement de direction d'une onde lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre ayant une densité différente. L'analogie classique est celle de la paille qui semble "cassée" dans un verre d'eau. Dans l'atmosphère, la densité de l'air change avec l'altitude, la température et l'humidité. Ce changement progressif de densité "courbe" la trajectoire de l'onde. C'est le mécanisme principal de la propagation ionosphérique : l'onde pénètre dans l'ionosphère, un milieu de moins en moins dense, et sa trajectoire est progressivement courbée jusqu'à ce qu'elle soit renvoyée vers la Terre. Ce n'est donc pas un "rebond" brutal comme sur un miroir, mais une courbe gracieuse. Ce phénomène affecte aussi les ondes VHF/UHF dans la basse atmosphère (troposphère).

- La Diffraction : C’est la capacité d’une onde à contourner les obstacles et à se propager dans les zones d’ombre géométrique. Imaginez des vagues qui passent par une petite ouverture dans une digue : elles ne continuent pas en ligne droite, mais s’étalent en arcs de cercle derrière l’ouverture. De même, une onde radio peut contourner le sommet d’une colline ou le coin d’un bâtiment. La diffraction est d’autant plus marquée que la longueur d’onde est grande par rapport à la taille de l’obstacle. C’est pourquoi les bandes basses (comme le 160 m, avec une longueur d’onde de 160 mètres) contournent mieux les obstacles que les bandes VHF/UHF dont les longueurs d’onde sont beaucoup plus courtes. La diffraction explique pourquoi on peut parfois communiquer avec une station qui n’est pas en vue directe.

Distinction par fréquence (HF vs VHF/UHF)

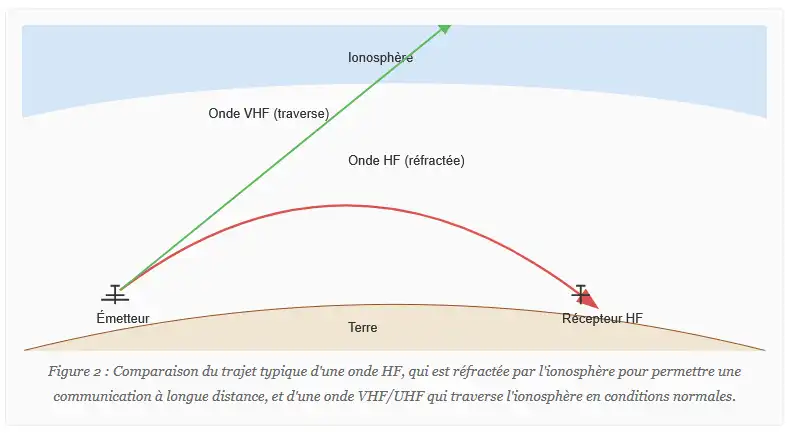

La fréquence d'une onde radio est son attribut le plus déterminant en matière de propagation. Les bandes allouées aux radioamateurs sont classées en différentes gammes, mais la distinction la plus fondamentale se fait entre les Hautes Fréquences (HF) et les Très Hautes/Ultra Hautes Fréquences (VHF/UHF).

- HF (Hautes Fréquences, 3-30 MHz) : C’est le domaine des « ondes courtes ». Ces fréquences ont la capacité remarquable d’être réfractées par l’ionosphère. C’est ce qui leur permet de réaliser des liaisons à longue, voire très longue distance, bien au-delà de l’horizon. La propagation en HF est fortement dépendante de l’heure de la journée, de la saison et, surtout, de l’activité solaire. C’est le terrain de jeu privilégié des « DXers ».

- VHF/UHF (Très Hautes et Ultra Hautes Fréquences, > 30 MHz) : En conditions normales, ces fréquences traversent l’ionosphère sans être réfléchies et se perdent dans l’espace. Leur propagation est donc principalement « en ligne de vue » (Line-of-Sight), similaire à un faisceau lumineux. La portée est limitée par la courbure de la Terre et les obstacles. Cependant, elles sont sujettes à des modes de propagation « opportunistes » comme la propagation troposphérique ou la sporadique E, qui peuvent occasionnellement permettre des contacts à des distances surprenantes. Comme le soulignent les manuels techniques, si la propagation HF est gouvernée par l’ionosphère, la propagation VHF/UHF est principalement dictée par la topographie locale et les conditions dans la basse atmosphère (troposphère).

Points Clés des Fondamentaux

- Onde Radio : Une forme d'énergie électromagnétique qui se propage à la vitesse de la lumière.

- Phénomènes Clés : La réflexion (rebond), la réfraction (courbure) et la diffraction (contournement) déterminent le trajet de l'onde.

- Réfraction Ionosphérique : C'est le mécanisme principal de la propagation HF à longue distance.

- Distinction HF vs VHF/UHF : Les ondes HF (3-30 MHz) sont réfléchies par l'ionosphère (longue distance), tandis que les ondes VHF/UHF (>30 MHz) la traversent généralement (ligne de vue).

Le Moteur de la Propagation Longue Distance : L’Ionosphère

Si les ondes HF peuvent voyager d'un continent à l'autre, ce n'est pas par hasard. Ce miracle quotidien est rendu possible par une région de notre haute atmosphère, invisible mais extraordinairement puissante : l'ionosphère. Agissant comme un gigantesque miroir naturel dans le ciel, elle est le véritable moteur de la communication à longue distance. Comprendre sa structure et son comportement est indispensable pour tout radioamateur souhaitant maîtriser le DX.

Définition et formation

L'ionosphère est une zone de la haute atmosphère terrestre, s'étendant d'environ 60 km à plus de 1000 km d'altitude. Elle n'est pas une "couche" au sens matériel du terme, mais une région où l'atmosphère est si ténue que le rayonnement solaire, en particulier les rayons ultraviolets (UV) et les rayons X, a suffisamment d'énergie pour arracher des électrons aux atomes et molécules de gaz (principalement l'oxygène et l'azote). Ce processus est appelé **ionisation**. Il en résulte un "plasma" : un mélange de gaz neutre, d'ions chargés positivement (atomes ayant perdu un électron) et d'électrons libres chargés négativement. C'est la présence de ces électrons libres qui confère à l'ionosphère sa capacité à interagir avec les ondes radio, en les réfractant et en les renvoyant vers la Terre (Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique).

L’intensité de l’ionisation n’est pas uniforme. Elle dépend directement de l’intensité du rayonnement solaire. Par conséquent, l’ionosphère est beaucoup plus dense et active le jour que la nuit, et son état varie considérablement avec les saisons et, surtout, avec le cycle solaire de 11 ans. Une activité solaire intense signifie plus de rayonnement, donc une ionosphère plus « chargée » et plus apte à réfléchir des fréquences plus élevées.

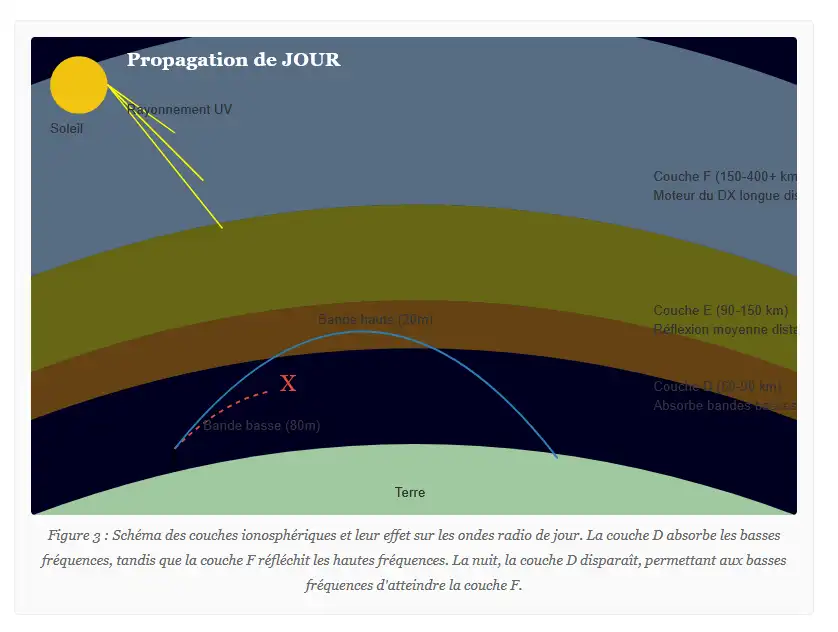

La stratification de l’ionosphère (D, E, F)

L'ionosphère n'est pas une masse homogène. En fonction de l'altitude et de la densité d'ionisation, les scientifiques la divisent en plusieurs couches ou régions distinctes, chacune ayant un rôle très différent dans la propagation des ondes. Les principales couches, de la plus basse à la plus haute, sont les couches D, E et F.

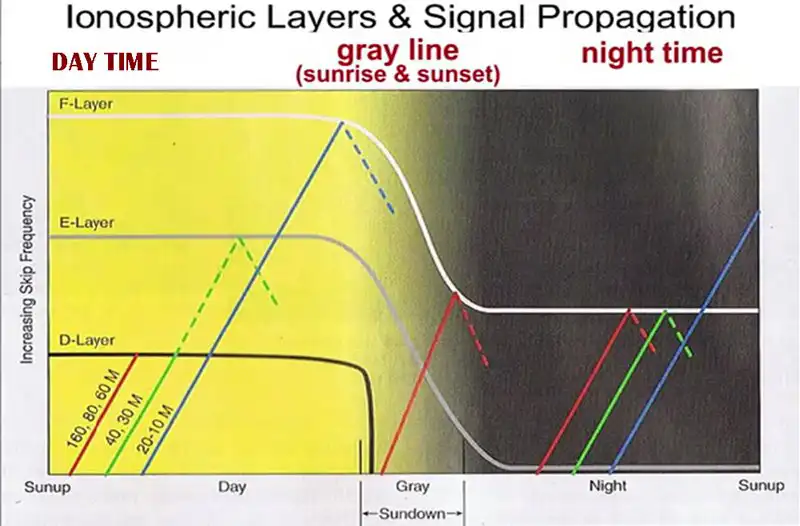

Couche D (environ 60 à 90 km)

La couche D est la plus basse et la plus dense des couches ionosphériques. Elle se forme rapidement au lever du soleil et disparaît presque instantanément après son coucher. Sa principale caractéristique, du point de vue du radioamateur, est qu’elle **absorbe** l’énergie des ondes radio au lieu de les réfléchir. Cette absorption est très forte pour les basses fréquences. C’est la raison pour laquelle les bandes comme le 160 m, 80 m et 40 m sont souvent inutilisables pour les communications à longue distance pendant la journée. Le signal est tout simplement « étouffé » avant de pouvoir atteindre les couches supérieures réfléchissantes. La nuit, en l’absence de rayonnement solaire, la couche D disparaît. C’est ce qui provoque « l’ouverture » spectaculaire des bandes basses, qui peuvent alors atteindre la couche F et permettre des contacts DX sur des milliers de kilomètres (LeRadioamateur.com).

Couche E (environ 90 à 150 km)

Située au-dessus de la couche D, la couche E est également une couche diurne, bien qu'une ionisation résiduelle puisse persister la nuit. Elle peut réfléchir les ondes HF, typiquement jusqu'à environ 20 MHz, permettant des communications fiables sur des distances moyennes (jusqu'à 2000 km en un seul saut). Cependant, son rôle le plus spectaculaire est lié au phénomène de la **propagation sporadique E (Es)**. Parfois, pour des raisons encore mal comprises (liées aux vents de haute altitude et aux débris de météores), des "nuages" ou des "patches" d'ionisation extrêmement denses et minces se forment dans cette région. Ces nuages sont capables de réfléchir des fréquences beaucoup plus élevées, y compris les bandes des 10m (28 MHz), 6m (50 MHz) et même 2m (144 MHz), créant des ouvertures de propagation intenses mais imprévisibles, particulièrement pendant les mois d'été.

Couches F (F1 et F2, de 150 à plus de 400 km)

La couche F est la région la plus haute et la plus importante pour les communications HF à longue distance. Pendant la journée, sous l'effet intense du soleil, elle se divise souvent en deux sous-couches :

- Couche F1 (environ 150-220 km) : Elle contribue à la propagation, mais son effet est souvent masqué par la couche F2, plus haute et plus ionisée.

- Couche F2 (au-dessus de 220 km) : C'est la véritable star du DX. Étant la plus haute et la plus ionisée, c'est elle qui permet les plus longs "sauts" (jusqu'à 4000 km en une seule réflexion). Sa densité d'ionisation détermine la **Fréquence Maximale Utilisable (MUF)**, c'est-à-dire la fréquence la plus élevée qui sera renvoyée vers la Terre pour un trajet donné. Plus la couche F2 est ionisée (typiquement au maximum du cycle solaire, en milieu de journée), plus la MUF est élevée, ouvrant les bandes comme le 10m et le 12m à des communications mondiales.

La nuit, les couches F1 et F2 se recombinent pour former une seule et large **couche F**. Son altitude augmente, mais sa densité globale diminue. Elle reste cependant suffisamment ionisée pour réfléchir les ondes HF et devient la principale responsable de la propagation nocturne sur toutes les bandes, y compris les bandes basses qui ne sont plus absorbées par la couche D.

Points Clés sur l’Ionosphère

- Formation : L'ionosphère est créée par l'ionisation des gaz de la haute atmosphère par le rayonnement solaire.

- Couche D : Active le jour, elle absorbe les basses fréquences (160m-40m). Sa disparition la nuit est cruciale pour le DX sur ces bandes.

- Couche E : Permet des sauts de moyenne distance et est le siège de la propagation sporadique E (Es), affectant les bandes hautes (10m, 6m, 2m).

- Couche F (F1/F2) : C'est la couche principale pour la propagation HF à longue distance. La densité de la couche F2 dicte la Fréquence Maximale Utilisable (MUF).

- Cycle Jour/Nuit : Le comportement de ces couches change radicalement entre le jour et la nuit, modifiant complètement les conditions de propagation.

Les Modes de Propagation : Les "Autoroutes" des Ondes Radio

Une fois qu’une onde quitte l’antenne, elle peut emprunter plusieurs chemins pour atteindre un récepteur. Ces chemins, ou « modes de propagation », sont comme différentes autoroutes, chacune avec ses propres caractéristiques, ses limitations de vitesse (fréquences) et ses conditions de circulation (état de l’atmosphère). Un opérateur avisé connaît ces autoroutes et sait choisir la meilleure en fonction de sa destination et de l’heure.

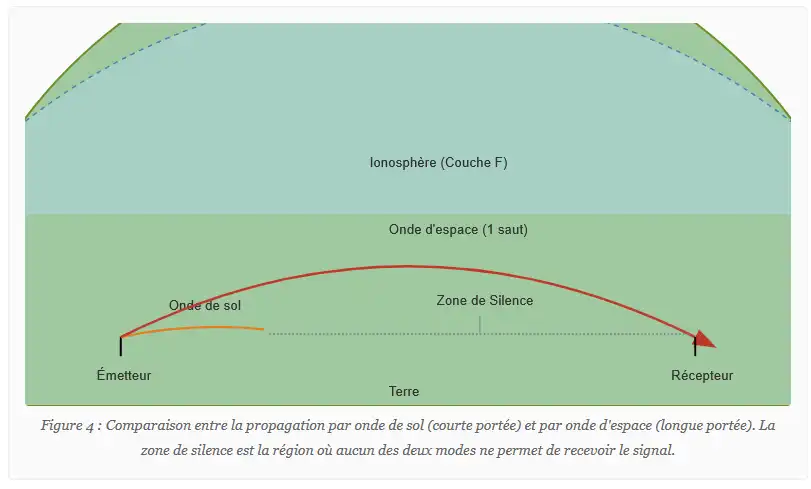

Propagation par Onde de Sol (Ground Wave)

Le mode de propagation le plus simple est l'onde de sol. Dans ce mode, l'onde radio suit la courbure de la Terre, en restant en contact ou à proximité de la surface. Ce phénomène est possible car le sol, surtout s'il est conducteur (comme l'eau de mer), guide l'onde et lui permet de se propager au-delà de l'horizon optique. Cependant, le sol absorbe également une partie de l'énergie de l'onde, et cette atténuation augmente très rapidement avec la fréquence.

- Mécanisme : L'onde "s'accroche" à la surface terrestre et la suit. La conductivité du sol est un facteur clé : la propagation est bien meilleure au-dessus de l'eau salée que sur un sol sec et rocheux.

- Bandes concernées : Ce mode est principalement efficace pour les très basses fréquences. Pour les radioamateurs, il est significatif sur les bandes de 160m (1.8 MHz) et 80m (3.5 MHz). Au-dessus de 3-4 MHz, l'atténuation du sol devient si importante que la portée de l'onde de sol se réduit à quelques kilomètres seulement.

- Portée : La portée est relativement limitée. Sur 160 m, elle peut atteindre quelques centaines de kilomètres, surtout sur des trajets maritimes, mais elle est plus typiquement de l’ordre de quelques dizaines de kilomètres sur 80 m et 40 m. C’est le mode qui assure les communications locales fiables sur ces bandes, indépendamment des conditions ionosphériques.

Propagation par Onde d’Espace (Skywave)

C'est le mode de propagation qui fait rêver tous les radioamateurs. L'onde d'espace, ou onde ionosphérique, est celle qui voyage vers le ciel, est réfractée par l'ionosphère et revient sur Terre à des milliers de kilomètres de son point de départ. C'est le mécanisme fondamental du DX en HF.

- Mécanisme : L'onde est émise avec un certain angle vers le ciel. En atteignant l'ionosphère (principalement la couche F, parfois la E), elle est courbée (réfractée) et renvoyée vers la Terre. Elle peut ensuite rebondir sur la surface de la Terre et être réfléchie à nouveau vers l'ionosphère pour un deuxième "saut".

- Concepts clés :

- Saut (Hop) : Un trajet complet de la Terre à l'ionosphère et retour. Un seul saut depuis la couche F2 peut couvrir jusqu'à 4000 km (source : Hamstudy).

- Multi-sauts : Pour les distances supérieures à 4000 km, des sauts multiples sont nécessaires. Le signal s'affaiblit à chaque rebond sur la Terre et à chaque passage à travers la couche D (le jour).

- Zone de Silence (Skip Zone) : C'est la zone située entre la portée maximale de l'onde de sol et le point de retombée du premier saut de l'onde d'espace. Dans cette zone, la station est inaudible. Sa taille dépend de la fréquence et de l'angle de départ de l'antenne.

- Fréquence Maximale Utilisable (MUF) : Pour un trajet donné, c'est la fréquence la plus élevée que l'ionosphère peut réfracter. Tenter d'utiliser une fréquence supérieure à la MUF résultera en une onde qui traverse l'ionosphère et se perd dans l'espace. La MUF est plus élevée le jour et lors des maximums solaires.

- Fréquence Minimale Utilisable (LUF) : C'est la fréquence la plus basse qui peut être utilisée pour un trajet donné sans que le signal ne soit complètement absorbé par la couche D. La LUF est plus élevée le jour. Une communication n'est possible que si la fréquence de travail se situe entre la LUF et la MUF.

Phénomènes Spécifiques et Opportunistes

Au-delà de ces deux modes principaux, il existe des formes de propagation plus inhabituelles qui offrent des opportunités de contact surprenantes, principalement sur les bandes VHF et UHF.

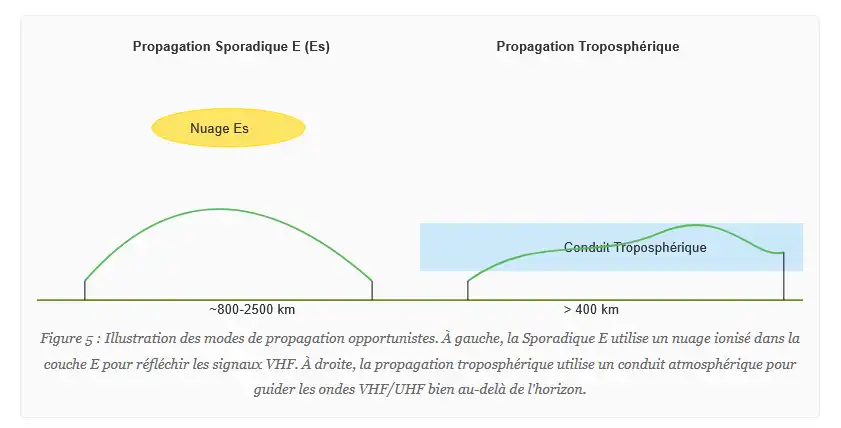

Propagation Sporadique E (Es)

Comme mentionné précédemment, la Sporadique E est un phénomène estival qui transforme les bandes de 6 m et 10 m, et parfois même 2 m, en autoroutes DX. Des nuages d’ions métalliques (probablement issus de météores) se forment de manière aléatoire dans la couche E, créant des « miroirs » très efficaces pour les signaux VHF. Une ouverture Es est souvent intense, mais de courte durée (de quelques minutes à quelques heures) et géographiquement limitée. Elle permet des contacts à des distances typiques de 800 à 2500 km. Le « double-saut » Es (rebond sur deux nuages successifs) peut étendre cette portée jusqu’à 5000 km (VK3FS).

Propagation Troposphérique

Ce mode ne concerne que les bandes VHF, UHF et supérieures, et ne dépend pas de l'ionosphère mais de la troposphère (la couche atmosphérique où se forme la météo, jusqu'à environ 15 km d'altitude). Dans certaines conditions météorologiques, notamment lors d'une **inversion de température** (une couche d'air chaud se trouvant au-dessus d'une couche d'air plus froid), un "conduit" ou "duct" peut se former. Ce conduit agit comme un guide d'ondes, piégeant les signaux radio et les propageant sur des centaines, voire des milliers de kilomètres avec très peu d'atténuation. Ces conditions sont souvent associées à des zones de haute pression stables, typiquement en été et en automne. Les radioamateurs surveillent les cartes météorologiques pour anticiper ces ouvertures troposphériques (DX Info Centre).

Points Clés sur les Modes de Propagation

- Onde de Sol : Suit la courbure terrestre, efficace sur les bandes basses (160m, 80m) pour des communications locales/régionales.

- Onde d'Espace (Skywave) : Utilise la réfraction ionosphérique (couche F), c'est le mode principal pour le DX en HF. Implique les notions de saut, zone de silence, MUF et LUF.

- Sporadique E (Es) : Phénomène estival imprévisible créant des ouvertures DX sur les bandes hautes (10m, 6m, 2m) via des nuages ionisés dans la couche E.

- Troposphérique : Concerne les VHF/UHF, utilise des conduits dans la basse atmosphère (inversions de température) pour des contacts à longue distance.

Le Chef d’Orchestre : L’Influence du Soleil et de la Météo Spatiale

Si l'ionosphère est la scène sur laquelle se joue la propagation des ondes, le Soleil en est sans conteste le chef d'orchestre. Son activité, ses humeurs et ses soubresauts dictent en temps réel les conditions de communication sur Terre. Un radioamateur qui apprend à lire les signaux envoyés par notre étoile gagne un avantage considérable. La "météo spatiale" n'est pas une curiosité astronomique, c'est le bulletin de circulation quotidien des autoroutes hertziennes.

Le Cycle Solaire (environ 11 ans)

L'activité du Soleil n'est pas constante. Elle suit un cycle d'environ 11 ans, au cours duquel elle passe d'une période de calme, le **minimum solaire**, à une période d'activité intense, le **maximum solaire**. Ce cycle est le facteur le plus important qui influence la propagation HF à long terme.

- Principe : Le cycle est caractérisé par l'apparition et la disparition des **taches solaires**, des zones plus froides à la surface du Soleil qui sont le siège de champs magnétiques extrêmement intenses. Plus il y a de taches, plus l'activité solaire est forte. Cette activité se traduit par une augmentation du rayonnement UV et X, qui ionise plus fortement l'atmosphère terrestre.

- Impact direct sur la propagation :

- Au **maximum solaire**, l'ionosphère, et en particulier la couche F2, est très dense et fortement ionisée. La MUF grimpe en flèche, rendant les bandes hautes (15m, 12m, 10m et même 6m) exceptionnelles pour le DX mondial, souvent avec de faibles puissances. C'est une période "glorieuse" pour les radioamateurs (Moonraker Online).

- Au **minimum solaire**, le rayonnement est faible, l'ionosphère est ténue et la MUF est basse. Les bandes hautes sont souvent "fermées" pendant des années. En revanche, l'absorption de la couche D est moindre, et les bandes basses (40m, 80m, 160m) deviennent plus stables et fiables pour le DX, surtout la nuit.

- Contexte actuel (Cycle 25) : Nous sommes actuellement dans la phase ascendante du Cycle Solaire 25. Après un minimum profond, l'activité a repris plus fortement que les prévisions initiales. Le maximum est attendu autour de juillet 2025. Cela se traduit par d'excellentes conditions sur les bandes hautes, une situation que les radioamateurs n'avaient pas connue depuis plus d'une décennie. Les prévisions du Space Weather Prediction Center (SWPC) de la NOAA sont constamment mises à jour et constituent une référence incontournable.

Figure 6 : Progression du Cycle Solaire 25 (Nombre de taches solaires). Le graphique montre les valeurs mensuelles observées (noir) par rapport à la prédiction du panel international (ligne rouge et zone d'incertitude). Données basées sur les informations du SWPC/NOAA.

Les Indices à Surveiller pour le Radioamateur

Pour évaluer les conditions de propagation au jour le jour, les radioamateurs s'appuient sur une série d'indices publiés en temps réel par les agences de surveillance spatiale. Comprendre ces quelques chiffres clés permet de se faire une idée précise de l'état des bandes.

| Indice | Description | Échelle & Interprétation pour la propagation HF |

|---|---|---|

| Flux Solaire (SFI) | Mesure de l'intensité des émissions radio du Soleil sur la longueur d'onde de 10.7 cm (2800 MHz). C'est un excellent indicateur du niveau de rayonnement UV qui ionise la couche F2. | < 100 : Faible. Favorable aux bandes basses (40m, 80m). 100 - 150 : Bon. Les bandes moyennes (30m, 20m, 17m) s'ouvrent bien. > 150 : Excellent. Conditions idéales pour les bandes hautes (15m, 12m, 10m). |

| Nombre de Taches Solaires (SSN) | Comptage du nombre de taches et de groupes de taches visibles sur le Soleil. C'est l'indicateur historique de l'activité solaire, fortement corrélé au SFI. | < 50 : Minimum solaire. 50 - 100 : Activité modérée. > 100 : Activité élevée, favorable au DX. |

| Indice K (Kp) | Mesure des fluctuations du champ magnétique terrestre sur une période de 3 heures. Il indique la stabilité de l'ionosphère. L'indice Kp est une moyenne planétaire. | 0 - 2 : Calme. Excellente propagation, peu de bruit. 3 - 4 : Instable. Propagation dégradée, bruit en hausse. ≥ 5 : Tempête géomagnétique. Très mauvaise propagation, bruit élevé, "blackouts" possibles sur les trajets polaires. |

| Indice A | Moyenne de l'indice K sur 24 heures. Il donne une vision de la tendance générale de l'activité géomagnétique. | 0 - 7 : Calme. Conditions excellentes. 8 - 15 : Instable. Conditions moyennes. > 15 : Tempête. Conditions médiocres à mauvaises. |

Tableau 1 : Les principaux indices de météo spatiale et leur interprétation pour le radioamateur. Sources : Le Radioscope, F5JNI, NOAA SWPC.

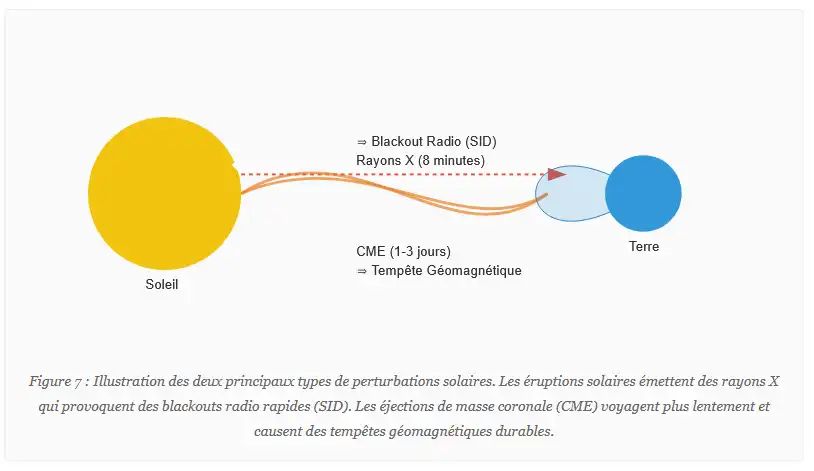

Les Événements Perturbateurs

L'activité solaire n'est pas toujours bénéfique. Des événements soudains et violents peuvent gravement perturber, voire interrompre totalement, les communications HF.

- Éruptions Solaires (Solar Flares) : Une éruption solaire est une libération soudaine et intense d'énergie et de rayonnement depuis la surface du Soleil. Le rayonnement X et UV intense atteint la Terre en seulement 8 minutes. Son principal effet est de sur-ioniser la couche D, provoquant une absorption massive des ondes HF. Il en résulte un **Sudden Ionospheric Disturbance (SID)**, ou "blackout radio", qui affecte toute la face éclairée de la Terre. Les bandes en dessous de 20 MHz peuvent être complètement coupées pendant plusieurs dizaines de minutes à quelques heures.

- Éjections de Masse Coronale (CME) et Tempêtes Géomagnétiques : Souvent associées aux éruptions solaires, les CME sont de gigantesques bulles de plasma et de champ magnétique projetées dans l'espace. Si une CME est dirigée vers la Terre, elle l'atteint en 1 à 3 jours. Son interaction avec la magnétosphère terrestre déclenche une **tempête géomagnétique**. Contrairement au SID qui est bref et diurne, une tempête géomagnétique peut durer plusieurs jours et affecte toute la planète. Elle perturbe violemment l'ionosphère, rendant la MUF instable et fluctuante, et augmente considérablement le bruit de fond. Les communications via les régions polaires sont particulièrement touchées. C'est également ce phénomène qui est à l'origine des magnifiques aurores polaires.

Points Clés sur l’Influence Solaire

- Cycle Solaire : Le cycle de 11 ans est le principal moteur de la propagation HF à long terme. Le maximum favorise les bandes hautes, le minimum les bandes basses.

- Cycle 25 : Nous sommes en phase ascendante vers un maximum prévu en 2025, offrant d'excellentes conditions DX.

- Indices Clés : SFI et SSN mesurent l'activité solaire (ionisation). K et A mesurent la stabilité géomagnétique (bruit/perturbation).

- Règle d'Or : Pour un bon DX, chercher un SFI élevé (>150) et des indices K/A bas (K<3, A<10).

- Perturbations : Les éruptions solaires causent des blackouts radio (SID) courts et diurnes. Les tempêtes géomagnétiques (CME) causent des perturbations longues (plusieurs jours) et globales.

Stratégies de Trafic Avancées : Exploiter la Propagation à son Avantage

Comprendre la physique de la propagation est une chose, l'utiliser pour établir des contacts rares en est une autre. Les radioamateurs expérimentés ne se contentent pas de subir les conditions ; ils développent des stratégies pour exploiter les fenêtres d'opportunité que la nature leur offre. Deux des concepts les plus puissants dans l'arsenal du DXer sont la ligne grise et la maîtrise de l'angle de tir de l'antenne.

La Ligne Grise (Grey Line)

La ligne grise, ou "grey line" en anglais, est l'un des phénomènes de propagation les plus fascinants et les plus efficaces, en particulier sur les bandes basses. C'est une stratégie qui demande un peu de planification mais qui peut offrir des récompenses spectaculaires.

- Définition : La ligne grise est la bande de transition entre le jour et la nuit qui fait le tour de la Terre. Elle correspond à la zone du crépuscule, au lever (sunrise) et au coucher (sunset) du soleil. Cette zone est en mouvement constant alors que la Terre tourne sur son axe.

- Le « Sweet Spot » de la Propagation : La magie de la ligne grise réside dans une configuration unique de l’ionosphère. Le long de cette ligne, et plus particulièrement du côté du coucher de soleil, la couche D (la couche absorbante) disparaît très rapidement faute de rayonnement solaire. Cependant, les couches E et F, plus hautes, restent ionisées pendant un certain temps. Cela crée un « tunnel » ou un « guide d’ondes » naturel à très faible atténuation. Les signaux HF, en particulier sur les bandes basses (160 m, 80 m, 40 m) qui sont normalement fortement absorbées par la couche D le jour, peuvent se propager le long de cette ligne sur des distances extraordinaires avec une efficacité surprenante (QSL.net).

- Utilisation pratique : La stratégie consiste à opérer lorsque la ligne grise passe au-dessus de votre station et simultanément au-dessus de la région du monde que vous souhaitez contacter. C'est particulièrement efficace pour les communications "long path" (le long chemin, par opposition au chemin le plus court) vers des stations situées aux antipodes. Par exemple, un opérateur en Europe peut établir un contact avec la Nouvelle-Zélande au moment de son lever de soleil, alors que c'est le coucher de soleil en Nouvelle-Zélande. Les deux stations se trouvent alors sur la même ligne grise. De nombreux logiciels de trafic et sites web permettent de visualiser la ligne grise en temps réel sur une carte du monde, ce qui est essentiel pour planifier ces contacts.

Carte du monde montrant la ligne grise (grey line)

Astuce

Cette image illustre parfaitement l’intérêt de la gray line. En effet, au lever et au coucher du soleil, la couche D de l’ionosphère s’effondre rapidement. Or, cette couche est responsable de l’absorption des signaux sur les bandes basses (60, 80 et 160 m) durant la journée. Sa disparition permet alors à ces signaux, auparavant bloqués, d’atteindre directement la couche F, favorisant ainsi des rebonds bien plus efficaces et donc des liaisons à longue distance.

L’Angle de Tir de l’Antenne

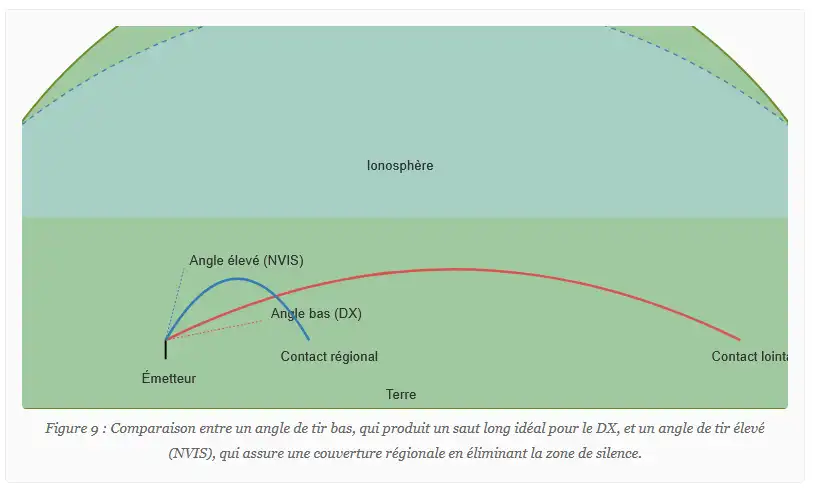

L'antenne est bien plus qu'un simple morceau de fil. La manière dont elle lance l'énergie dans l'espace est un facteur critique qui détermine la distance de vos communications. L'**angle de tir** (ou angle de départ, take-off angle) est l'angle, par rapport à l'horizon, auquel l'antenne rayonne le plus d'énergie.

- Principe : L'angle de tir détermine la distance du premier saut de l'onde d'espace.

- Un **angle de tir bas** (proche de l'horizon, ex: 10-20 degrés) envoie l'onde loin avant qu'elle ne frappe l'ionosphère. Il en résulte un saut très long, ce qui est **essentiel pour le DX**. Moins de sauts sont nécessaires pour atteindre une destination lointaine, ce qui signifie moins de pertes de signal dues aux rebonds sur le sol et aux passages à travers la couche D.

- Un **angle de tir élevé** (plus vertical, ex : 40-70 degrés) envoie l’onde presque directement au-dessus de la station. Elle est réfléchie par l’ionosphère et retombe à une distance relativement courte. Ce mode est appelé **NVIS (Near Vertical Incidence Skywave)**.

- DX vs NVIS :

- Pour le DX (Longue Distance) : L'objectif est d'avoir l'angle de tir le plus bas possible. Les antennes verticales (comme les ground planes) et les antennes directionnelles (Yagi, quad) installées à une hauteur suffisante (typiquement plus d’une demi-longueur d’onde au-dessus du sol) sont excellentes pour cela.

- Pour le NVIS (Communications Régionales) : Le NVIS est une technique extrêmement utile sur les bandes basses (typiquement 40m et 80m) pour assurer des communications fiables dans un rayon de 0 à 500 km. En envoyant le signal à la verticale, il retombe tout autour de la station, **éliminant ainsi la zone de silence**. C'est idéal pour les réseaux d'urgence ou les contacts locaux lorsque l'onde de sol est insuffisante. Pour obtenir un angle de tir élevé, on utilise des antennes dipôles installées très bas (généralement à moins d'un quart de longueur d'onde du sol).

- Lien avec l'installation : La hauteur d'une antenne horizontale au-dessus du sol est le facteur le plus important qui détermine son angle de tir. Une antenne basse favorise le NVIS, une antenne haute favorise le DX. C'est un compromis crucial à faire lors de l'installation de sa station.

Points Clés des Stratégies Avancées

- Ligne Grise (Grey Line) : Zone de crépuscule où l’absorption de la couche D est minimale, créant un « tunnel » de propagation très efficace pour le DX sur les bandes basses.

- Angle de Tir : L'angle de départ de l'onde est crucial. Un angle bas est nécessaire pour les communications à longue distance (DX).

- NVIS (Near Vertical Incidence Skywave) : Une technique utilisant un angle de tir élevé pour couvrir la zone de silence et assurer des communications régionales fiables sur les bandes basses.

- Hauteur de l'Antenne : Pour une antenne horizontale, la hauteur au-dessus du sol est le principal facteur déterminant l'angle de tir. Haute pour le DX, basse pour le NVIS.

La Boîte à Outils du Radioamateur : Prévoir et Observer la Propagation

À l'ère numérique, le radioamateur n'est plus seul face aux caprices de l'ionosphère. Une panoplie d'outils logiciels et de services en ligne permet de passer de la supposition à l'analyse, de la patience passive à la chasse active. Ces outils se divisent en deux grandes catégories : ceux qui prédisent les conditions futures en se basant sur des modèles, et ceux qui observent les conditions réelles en temps réel.

Les Outils de Prédiction (Modèles)

Ces outils utilisent des modèles mathématiques complexes de l'ionosphère, alimentés par les indices solaires actuels et prévisionnels, pour calculer la probabilité d'établir un contact entre deux points du globe.

VOACAP (Voice of America Coverage Analysis Program)

VOACAP est le standard de l'industrie et la référence absolue en matière de prédiction de propagation HF. Développé à l'origine pour la station de radiodiffusion Voice of America, il est aujourd'hui disponible gratuitement pour la communauté radioamateur. C'est un outil extrêmement puissant, bien que son interface puisse paraître austère au premier abord.

- Fonctionnalités : VOACAP peut générer des prédictions point à point détaillées, montrant, pour chaque bande et chaque heure de la journée, la fiabilité du circuit (en pourcentage), le rapport signal/bruit attendu, et l'angle de départ optimal. Il peut également créer des cartes de couverture mondiales, montrant où votre signal est susceptible d'être entendu avec une certaine puissance.

- Utilisation : L'utilisateur entre sa localisation, celle de son correspondant, la puissance de son émetteur, les types d'antennes utilisées et les indices solaires (SSN). Le logiciel calcule alors les performances attendues. VOACAP Online est la version web la plus accessible, offrant une interface graphique avec une carte interactive pour simplifier la saisie des données (Manuel VOACAP).

Exemple de prédiction VOACAP montrant le rapport signal/bruit par heure et par fréquence

Interfaces simplifiées et alternatives

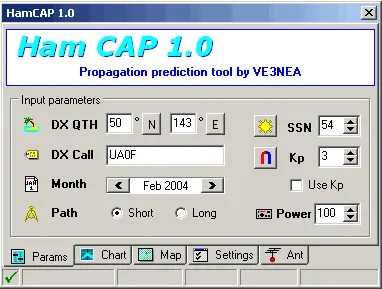

- HamCAP : C'est un logiciel gratuit qui agit comme une interface graphique conviviale pour le moteur de calcul de VOACAP. Il simplifie grandement la configuration et la visualisation des résultats, le rendant très populaire auprès des radioamateurs (DX Atlas - HamCAP).

- Proppy : C'est une autre excellente alternative, entièrement en ligne, qui utilise le modèle ITURHFProp (une évolution du modèle de l'UIT). Son interface est très intuitive : on clique sur la carte pour définir l'émetteur et le récepteur, on entre sa puissance, et on obtient instantanément un graphique de prédiction pour les 24 prochaines heures (Proppy by Soundbytes).

Les Outils d’Observation (Temps Réel)

Si les modèles de prédiction sont le "bulletin météo", les outils d'observation sont la "vue depuis la fenêtre". Ils ne prédisent pas, ils montrent ce qui se passe **maintenant** sur les bandes, en se basant sur des milliers de rapports de réception réels.

WSPR (Weak Signal Propagation Reporter)

WSPR (prononcé "whisper") a révolutionné l'observation de la propagation. C'est un protocole et un logiciel conçus par le prix Nobel de physique Joe Taylor, K1JT. Le principe est simple : des milliers de stations à travers le monde émettent et reçoivent automatiquement des balises de très faible puissance (souvent moins de 1 watt) contenant leur indicatif et leur position.

- Principe : Chaque réception est rapportée en temps réel sur une base de données centrale. En consultant la carte WSPR, on peut voir instantanément quels trajets de propagation sont réellement ouverts, même pour des signaux extrêmement faibles, bien en dessous du seuil de l’audition humaine.

- Intérêt majeur : WSPR est l'outil ultime pour détecter les ouvertures de bandes naissantes ou inhabituelles. Si vous voyez un trajet WSPR ouvert entre vous et une région lointaine, c'est une indication très forte que la propagation est possible en utilisant des modes plus conventionnels comme la SSB ou la CW avec un peu plus de puissance. C'est un véritable "radar" de la propagation (WSPR Live).

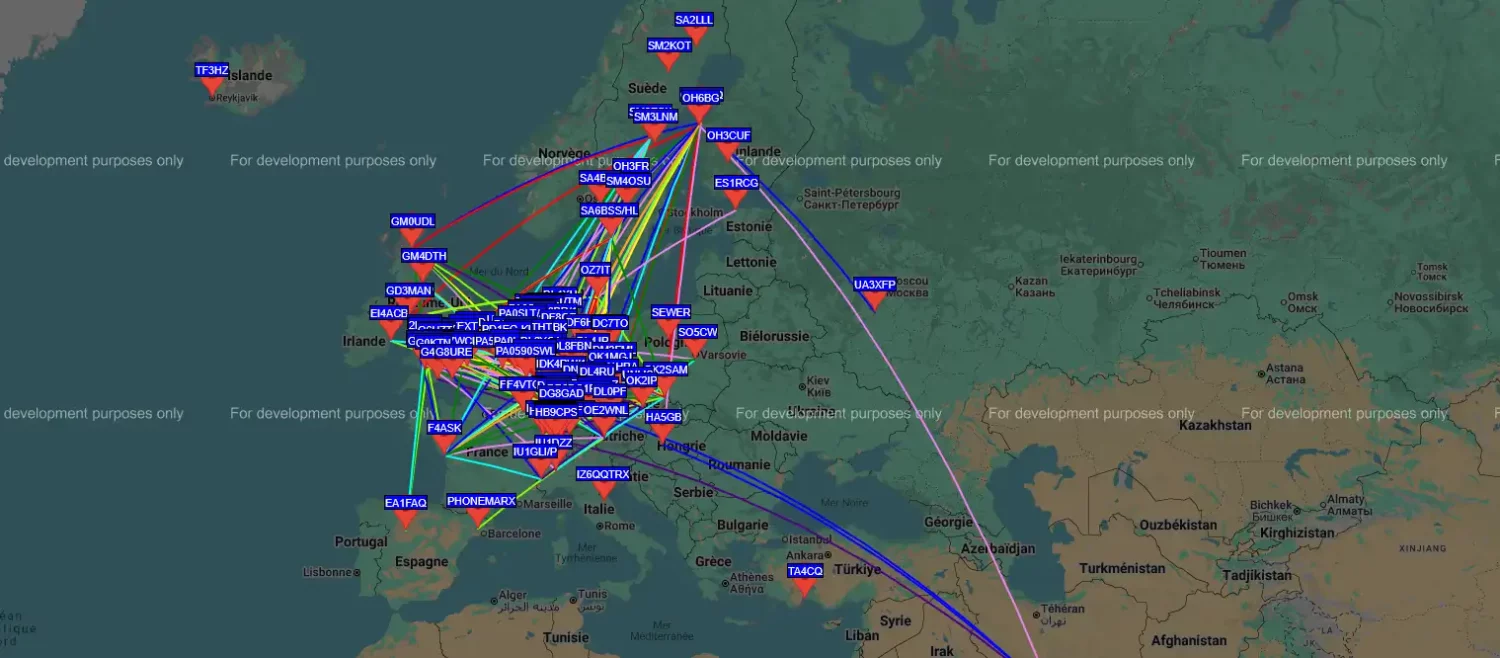

Carte WSPR ou PSK Reporter montrant les trajets de propagation réels

Figure 11 : Exemple de carte d’observation en temps réel (ici PSKReporter, qui fonctionne sur un principe similaire à WSPR). Chaque ligne représente un contact ou une réception réelle, donnant une image vivante des conditions de propagation actuelles. Image via NK7Z.net.

Réseaux de "Spots" (DX Maps, PSK Reporter)

Ces plateformes fonctionnent sur un principe de crowdsourcing. Chaque fois qu'un radioamateur utilisant un logiciel de trafic connecté à internet décode une station, cette information (qui a entendu qui, sur quelle bande, à quelle heure) est envoyée à un serveur central et affichée sur une carte mondiale.

- DX Maps / DX Summit : Ces sites agrègent les "spots" envoyés manuellement par les DXers ou automatiquement par des logiciels. Ils sont excellents pour voir où se trouve l'activité DX la plus intense en temps réel.

- PSK Reporter : similaire à WSPR, mais pour les modes numériques comme le FT8, FT4, PSK31, etc. Comme ces modes sont très populaires, PSK Reporter génère une carte extrêmement dense de l’activité mondiale, ce qui en fait un indicateur de propagation quasi instantané et très fiable. Si vous voulez savoir si la bande des 20 m est ouverte vers le Japon, un coup d’œil à la carte PSK Reporter vous donnera la réponse en quelques secondes.

Points Clés sur les Outils

- Prédiction vs Observation : Les outils de prédiction (VOACAP, Proppy) estiment les conditions futures, tandis que les outils d'observation (WSPR, PSK Reporter) montrent les conditions réelles actuelles.

- VOACAP : L'outil de prédiction de référence pour des analyses détaillées de fiabilité de circuit et de couverture.

- WSPR : Un "radar" de propagation qui révèle les chemins ouverts en temps réel, même pour des signaux très faibles. Indispensable pour détecter les ouvertures.

- Réseaux de Spots : Des plateformes comme PSK Reporter et DX Maps offrent une vue d'ensemble de l'activité radioamateur mondiale, indiquant quelles bandes sont actives et vers quelles destinations.

- Synergie : La meilleure approche consiste à utiliser les outils de prédiction pour planifier (ex : « la bande des 15 m devrait être ouverte vers l’Amérique du Sud cet après-midi ») et les outils d’observation pour confirmer et agir (« WSPR montre des traces vers le Brésil, je vais lancer un appel ! »).

Conclusion : De la Théorie à la Pratique, Devenez Maître de la Propagation

Au terme de ce voyage à travers les couches de l’ionosphère et les cycles du soleil, une vérité fondamentale émerge : la propagation des ondes radio n’est pas une force mystérieuse ou une fatalité que l’on subit. C’est une variable dynamique, un ensemble de règles physiques complexes, mais compréhensibles, que tout radioamateur peut apprendre à anticiper, à interpréter et, finalement, à exploiter à son avantage. La connaissance transforme l’incertitude en stratégie et la chance en compétence.

Nous avons vu que des principes simples comme la réflexion et la réfraction sont à la base des communications à longue distance. Nous avons exploré l'ionosphère, ce miroir céleste dont les couches D, E et F dansent au rythme du soleil, absorbant, réfléchissant et guidant nos signaux. Nous avons cartographié les grandes "autoroutes" de la propagation – l'onde de sol pour le local, l'onde d'espace pour le DX, et les chemins opportunistes comme la sporadique E ou la propagation troposphérique. Nous avons appris à lire le bulletin météo de l'espace, en décodant les indices SFI, K et A pour savoir quand le "trafic" sera fluide ou, au contraire, complètement bloqué par une tempête solaire. Enfin, nous avons équipé notre station d'une boîte à outils numérique, avec les modèles prédictifs de VOACAP et les yeux et oreilles en temps réel de WSPR et PSK Reporter.

Le message clé de ce guide est le suivant : la meilleure façon de développer un véritable "sens de la propagation" est de combiner la connaissance théorique avec la pratique assidue. L'écoute active des bandes, l'oreille tendue aux signaux qui naissent et qui meurent, reste l'outil le plus puissant. Mais cette écoute devient infiniment plus productive lorsqu'elle est guidée par la compréhension des phénomènes en jeu. Comparez les prédictions de VOACAP avec ce que vous observez réellement sur la carte WSPR. Tentez un contact sur la ligne grise au lever du soleil et voyez si la magie opère. Notez comment les bandes hautes s'animent lorsque le flux solaire dépasse 150 et comment le bruit monte lorsque l'indice K s'agite.

En fin de compte, maîtriser la propagation, c'est redécouvrir le plaisir fondamental du radioamateurisme : celui d'établir une connexion humaine à travers les continents, non pas par hasard, mais par la science, la patience et la stratégie. C'est comprendre le dialogue subtil entre notre petite station sur Terre et la puissance de notre étoile. Alors, n'hésitez plus : expérimentez, écoutez, analysez, et devenez à votre tour un maître de la propagation. Les bandes vous attendent, et leurs secrets sont désormais à votre portée.

Réalisé avec l'aide de l'IA.

Licencié Harec depuis 1990, après une pause de quelques années, j'ai renouvelé mon intérêt pour la radio, je suis particulièrement actif en HF, appréciant le FT8, les contest et la chasse au Dx. Passionné d'informatique, je suis convaincu que le monde des radioamateurs doit évoluer avec les avancées technologiques, notamment avec l'émergence de l'IA dans nos shack.