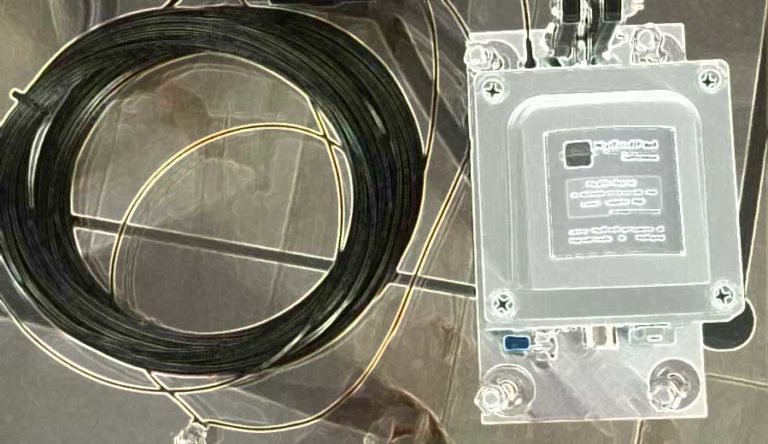

Lors de nos premières expérimentations avec ce type d'antenne ils étaient très encourageants et même enthousiasmants ! Nous avons donc décidé de pousser plus loin nos tests et mesures et tenté de tirer le maximum de profit de notre antenne. Nous publions maintenant nos fiches d'essais et de mesures. Le « choke-balun » est un empilement de tores et de tubes de ferrite sur le RG213 qui relie l'antenne au shack. De par sa conception, ce composant peut très aisément être déplacé tout au long du coaxial. Il suffit de le faire coulisser et de le bloquer avec un « snapon », ces ferrites en deux coquilles qui sont maintenues ensemble par un étrier en plastique. Celle que nous avons choisie se fixe à serrage sur le RG213

Analyse de différentes configurations

Nous partons de notre antenne de 38 m qui n'est autre que notre ancienne Windom de 40 m modifiée et raccourcie. Fort des expérimentations précédentes, nous plaçons notre choke balun à la base du coaxial.

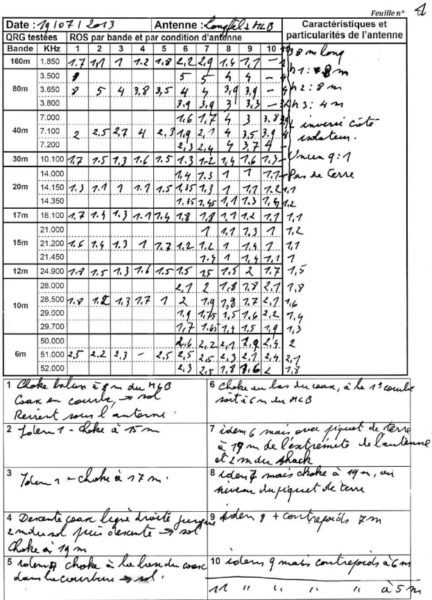

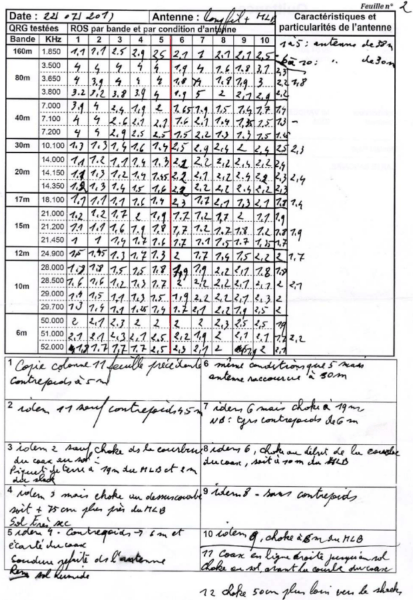

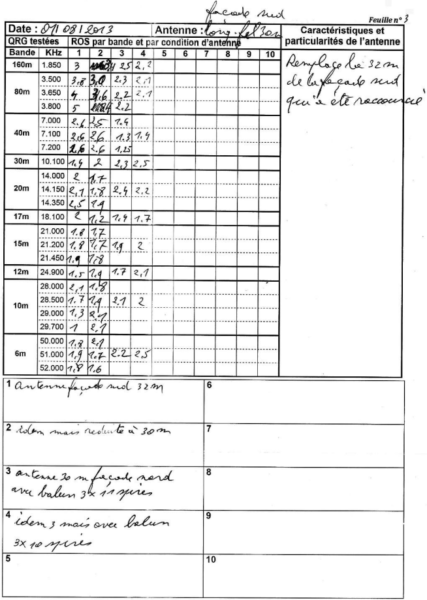

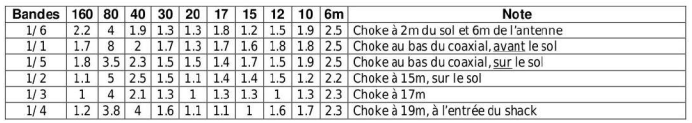

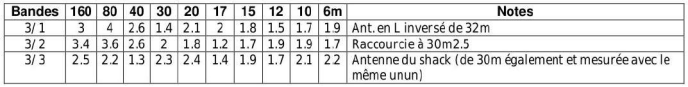

Les tableaux ci-dessous sont une synthèse des trois feuilles qui suivent à la fin de cet article.

Note : Les chiffres dans la colonne sous « Bandes » se réfèrent aux fiches à la fin de cet article pour plus de détails. « 2/8 » signifie « Feuille 2, colonne 8 ». Les chiffres dans les colonnes sous les bandes sont le ROS.

Attention : les résultats varieront assez nettement d'un lieu à un autre et d'une configuration à l'autre mais les tableaux que nous donnons constitueront un bon ordre de grandeur.

Antenne de 38 m

Déplacement du choke-balun sur le coaxial

- Déplacer le choke de la base du coax vers l'endroit où le coax pose sur le sol apporte des changements intrigants : le ROS baisse partout (à 0,1 point près) sauf sur 80 m où la baisse est très élevée.

- Plus on rapproche le choke de l'entrée dans le shack (situé au sous-sol) plus le ROS baisse sur 160 m et un peu sur 80 m. Par contre, sur 40 m, il augmente sérieusement. Sur les bandes de 30 m et plus haut, la position du choke n'a pas d'importance.

- En déplaçant le choke sur le coaxial, on peut favoriser certaines bandes. Le placer à 17 m du bout de l'antenne semble l'idéal pour les bandes de 30 à 10 m ainsi que le 160 m où un coupleur n'est absolument pas nécessaire. Malheureusement, le ROS sur 80 m est hors de portée d'un coupleur intégré à un TX. Par contre, l'accord est extrêmement aisé avec n'importe quelle boîte de couplage.

- Le ROS varie avec la conductivité du sol : après une pluie, il varie assez sensiblement. Les chiffres donnés sont donc à pondérer.

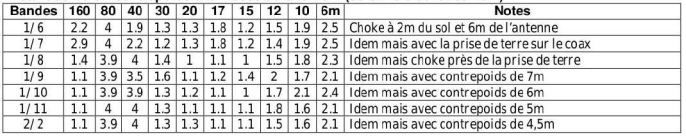

Installation d'une prise de terre et d'un parafoudre sur le coaxial à 2 m de l'entrée dans le shack. Cette prise de terre restera dans l'installation à l'avenir.

Installation d'un contrepoids à la masse du unun 9:1 (colonne 9 de la feuille 1)

- L'installation de la prise de terre a eu une petite influence sur 160 et sur 40 m ; rien au-dessus

- Le déplacement du choke contre la prise de terre (côté antenne tout de même) a eu pour résultat que le ROS a varié légèrement sur certaines bandes et pas sur d'autres. A comparer avec la ligne 1/4 du tableau précédent. C'est surprenant car le choke-balun a une Z très élevée (plusieurs Kohms sur 80 m et au-dessus). Peut-être que le couplage entre l'antenne et le coaxial pour la longueur de câble comprise entre la prise de terre et le shack entre en jeu ?

- En réduisant la longueur du contrepoids de 7 m à 4,5 m, il y a peu de variations de ROS sur toutes les bandes. A la colonne 4 de la feuille 2, on a essayé d'écarter le contrepoids (qui a été remis à 6 m de long) du coax avec lequel il a formé un angle de +/30°. Le but est de vérifier si le coaxial n'amortit pas le contrepoids. Le résultat est nul, montrant bien que le contrepoids n'a pratiquement aucune utilité (celui formé par la gaine du coaxial suffit). Le principe du contrepoids est définitivement abandonné.

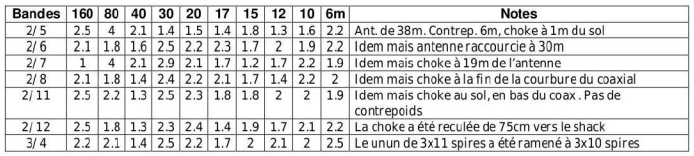

Raccourcissement de l’antenne de 38 à 30 m

La longueur de 38m est basée sur une recommandation de Balun Design. Certains fabricants d'antennes de ce type livrent leur aérien avec une longueur de 16,20 m et 30 m au choix. Nous voulions donc essayer cette longueur dont on dit tant de bien...

- Le raccourcissement de l'antenne à 30 m change évidemment les paramètres : le ROS est un peu meilleur sur les bandes basses et surtout sur 80 m où il peut enfin être géré par un coupleur interne à un TX.

- En déplaçant le choke-balun, on module la réponse de l'antenne. La colonne 2/12 constitue la meilleure solution.

- Les baluns commerciaux sérieux réalisés avec un tore FT140-61 ou 4C65 comportent 3x9 spires. Cela limite la puissance à 150-200 W mais devrait améliorer le comportement du transfo sur les bandes hautes, au détriment des bandes basses. Avec 3x10 spires, c'est bon pour 250 W ou 120 W avec du TOS et nous avons un ROS équilibré sur charge résistive. Nous avons testé cela pour voir s'il y a une amélioration du ROS de l'antenne. Chose surprenante, il s'améliore sur 160 m ( !) et est moins bon au-dessus de 20 m ! C'est à n'y rien comprendre.

Premières conclusions

Si vous voulez utiliser le coupleur interne à votre TX sur toutes les bandes, choisissez une longueur de 30 m avec le balun au sol, après la courbe du coaxial. Celui ci descendra en ligne droite vers le sol, en faisant un angle de 90° minimum. Il peut partir en ligne droite derrière ou sur le côté de l'aérien.

Si vous voulez vous passer d'un coupleur sauf sur 80 m une longueur d'antenne de 38 m est ce qu'il vous faut. Mais ce n'est qu'une petite contrainte... D'autre part, le ROS sera plus faible sur les bandes hautes ; il y aura donc moins de pertes dans le coaxial.

En plaçant le choke au sol, après la courbe du coaxial, vous empêchez la HF captée par l'extérieur de la gaine du coaxial de partir dans le sol par capacité. Ainsi, elle participera au rayonnement de l'antenne comme dans la Carolina Windom (marque déposée).

A noter :

Si vous placez votre mise à la terre du coaxial à la base de la descente de celui-ci, vous aurez une basse impédance à cet endroit (en fait, elle est nulle). Si vous y placez un choke-balun, cette impédance sera infinie (en fait, très élevée). La gaine du coaxial agira donc totalement différemment et son influence sur le ROS pourra être radicalement différente. Essais encore à faire.

Il est souhaitable de mettre la prise de terre du coaxial à la sortie du shack pour tuer le QRM capté dans le shack (PC, alim à découpage, parasites véhiculés par le secteur, etc.) et, ainsi, d'être capté par l'antenne et envoyé au récepteur. Ce serait la ou une des raisons du gain de QRM de 2 points S en moyenne.

La suite

Notre autre antenne, celle destinée au SWLing et située de l'autre côté du QRA mesurait 32 m. Nous l'avons raccourcie à 30 m pour vérifier nos constatations. C'est une antenne en L inversé installée à 8 m du sol. Elle est malheureusement proche de masses métalliques en zinc qui agissent sur le ROS.

- Le ROS s'améliore sur beaucoup de bandes, notamment sur 80 m mais se détériore sur d'autres ; notamment sur 20 m.

- Les résultats sont assez différents de l'antenne du shack mais l'antenne est différente aussi.

Deuxième conclusion

Les conditions locales influent nettement sur le ROS, comme la proximité des masses métalliques, la hauteur au-dessus du sol, la nature du sol, son humidité, etc. Néanmoins, on reste dans des valeurs similaires : là où il est bas sur une antenne, il le sera aussi sur une autre et inversement.

Il faut étudier les feuilles de rapport d'essais de ces antennes et essayer les solutions qui ont donné des résultats. Cette étude est la première à ma connaissance à donner des chiffres concrets et non pas à répéter ce que d'autres ont déjà publié. Nos chiffres sont vrais et fiables en tenant compte des remarques et restrictions mentionnées.

Mais bon sang, mais c’est bien sûr !

...Pour parodier un célèbre inspecteur de police du petit écran... En effet, nous nous posions des questions sur l'absence d'effets de la terre et en particulier de radiales enterrées ou pas (à rapprocher de nos constations sur les contrepoids). Réfléchissons.

Une antenne quart d'onde a une impédance très élevée côté isolateur d'extrémité et de 36 Ω à sa base. Notre long-fil a aussi une impédance élevée côté isolateur mais elle est forcée à 450 Ω de l'autre côté (50 Ω x 9 pour un unun 9:1). C'est une douzaine de fois plus élevé que pour une 1/4 d'onde.

Elle est donc forcée de fonctionner en 1/2 onde ou en multiples de celle-ci. Elle se libère ainsi de la nécessité d'un plan de sol ou d'un élément symétrique comme pour un dipôle. Elle fonctionne comme une antenne J en VHF ; sauf que l'antenne est, ici, apériodique. Et cela ne l'empêche absolument pas de donner de très bons résultats.

Nous vous assurons que c'est loin d'être ce dont certains la qualifient : une « une charge fictive rayonnante » ! Mais il faut un unun sérieux et bien étudié. Nous en avons déjà beaucoup parlé nous n'y reviendrons pas. Il faut aussi prendre la peine de l'installer convenablement, en évitant la proximité des masses métalliques.

Entretemps

Entretemps, nous avons réalisé un pont de mesure d'impédance HF .

Nous vous donnons les résultats des mesures à titre d'information ci-dessous.

La capacité présentée par l'antenne sur toutes les bandes est < 60 pF et l'inductance présentée est inférieure à 5µH. Voilà qui rend les chiffres plus raisonnables....

Conclusion finale

Selon certains, le bénéfice de cette antenne par rapport à un dipôle atteindrait les 2 points S chez le correspondant. Nous l'avons constaté nous-même.

Pour d'autres, il y aurait jusqu'à un point S de déficit.

Nous l'avons aussi parfois noté. Ce qui est constaté chez la majorité de ceux qui l'ont réalisée, c'est que le bruit est nettement moindre sur 160, 80 et même 40 m : jusqu'à 3 points S au Smètre du récepteur. Ce n'est pas négligeable du tout car cela permet de sortir des stations qui, avec une autre antenne, seraient inaudibles.

Autre avantage : la couverture en réception. Cette antenne va de la VLF (quelques dizaines de KHz) au début des VHF avec un excellent rendement. Et cela aussi, c'est précieux.

Faites nous part de vos observations, de vos mesures, de tout ce qui pourrait être utile à la compréhension du fonctionnement de cette antenne. Nous vous en remercions d'avance.

Comme promis voici mes « brouillons » : (cliquer pour agrandir)

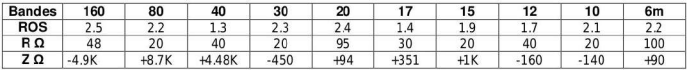

Les impédances

Nous avons construit un impédancemètre HF pour mesurer les caractéristiques de notre antenne long-fil de 30 m.

Cet appareil est décrit ailleurs dans ce numéro. Voici les résultats. Ils sont assez étonnants.

Cette antenne occupe notre esprit depuis de nombreux mois. Nous avons été séduits par ses performances et sa polyvalence. Nous continuons nos expérimentations pour tenter d’en percer les secrets.

L'antenne est presque une demi-onde sur 80 m et presque une onde entière sur 40 m. Pourtant les réactances sont très élevées.

Sur 30 m, nous avons une onde entière et la résistance au rayonnement n'est que de 40 Ω pour une réactance de 450 Ω. Le transfo 9:1 rempli donc bien son rôle.

Il apparaît aussi que si on annule les réactances, on obtient un ROS fort acceptable. Sur certaines bandes, en laissant une partie de la réactance (comme pour les antennes mobiles), on obtient un ROS en dessous du 1,5:1 fatidique. Seules les bandes de 20 et 6 m devrait avoir un transfo 2:1 en plus pour ramener le ROS à une valeur très proche de 1:1.

Nous avons quelques idées à creuser dans ce domaine...

Remarque : sur quatre des bandes, la Rr est de 20 Ω. Le hasard, certainement.

Le rendement : hypothèse

A propos du rendement de cette antenne, nous avons une hypothèse que les experts en mathématique pourraient certainement vérifier : cette antenne peut être considérée comme apériodique puisqu'elle ne résonne pas. Dans ce cas, elle est plus sensible au champ électrique qu'à la longueur d'onde. En d'autres termes ce seraient les « volts par mètre » qui la font fonctionner. Cela ferait que chaque mètre de fil capte son nombre de V/m comme une antenne active. Ceux qui ont expérimenté une telle antenne savent que sa sensibilité reste quasiment constante sur toute sa plage de fonctionnement prévu car un V/m sur 28 MHz est le même que sur 1,8MHz ; le « volt » et le « mètre » étant indépendants de la fréquence et de la longueur d'onde. Pour preuve, nous considérerons les résultats obtenus en P.O et même en G.O. En effet, ces bandes sont quasiment inaudibles sur une antenne normale.

Avec notre long-fil, France Inter (162KHz) met notre S mètre à 9+10 dans le centre de la Belgique alors qu'elle est totalement indécelable avec une G5RV ou une Windom !

On pourrait mettre la capacité répartie du coaxial en cause mais avec un feeder, il en va de même.

En fait, nous pensons que cette antenne fonctionne en mode " hybride " étant à la fois sensible à une certaine résonance et au champ électrique pur ; ces deux éléments variant suivant la longueur d'onde. En dessous de 1,5 MHz, il est clair qu'elle fonctionne comme un probe HF.

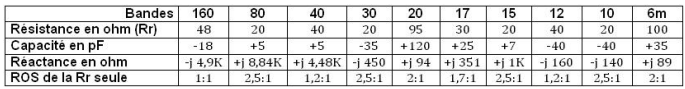

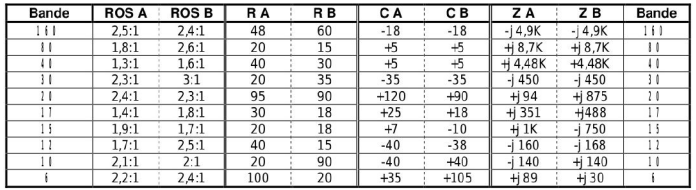

Le TOS

La variation relativement importante du TOS en fonction de la position du choke-balun nous avait intrigué. Nous l'avons donc déplacé de quelques dizaines de centimètres en le faisant passer de la partie horizontale du coaxial posée sur le sol (position A) à la partie verticale (position B) de ce coax et comparé les impédances et le TOS.

1ère photo le choke-balun en position «A» 2ème photo, en position «B»

Le coaxial fait partie de l'antenne et participe à son rayonnement. Le choke-balun constitue une self de choc qui bloque toute HF, isolant ainsi la surface extérieure de la gaine qui se comporte alors comme un contrepoids ou une radiale. Ou même le prolongement de l'antenne, un peu comme dans une Windom dont le petit brin serait vertical vers le bas. Le déplacement du choke-balun vers le haut produit un raccourcissement de ce contrepoids et change donc le fonctionnement de l'aérien.

En position « A », ce contrepoids vient jusqu'au sol et il y a un tout petit couplage capacitif avec celui-ci. En position « B », une toute petite partie de la HF rayonnée est captée par la surface extérieure de la gaine du coax qui est fortement couplée capacitivement au sol puisqu'elle repose sur celui-ci. Il y a donc un peu de perte et aussi modification des caractéristiques électriques de l'antenne.

Lorsqu'il n'y a pas de choke-balun, la HF qui circule sur la gaine (captée par couplage direct à l'antenne) est mise à la terre par la partie au sol ; c'est, en quelque sorte, une antenne mise à la terre qui pompe une partie de l'énergie rayonnée par l'antenne vu qu'elle est très proche de celle-ci ; et pour cause.

Dans le cas d'une verticale, la base de l'antenne étant près du sol, le coax est immédiatement sur celui-ci et ne capte rien. Par contre, il participe à sa conductivité ; ce qui a pour effet d'améliorer la réflexion de la HF par la terre plutôt que d'en absorber une partie (effet identique à celui des radiales au sol) mais sans intervenir directement sur les caractéristiques électriques de l'aérien.

Les effets du déplacement du choke balun

Nous avons mis côte à côte les différentes mesures pour disposer d'un moyen aisé de comparaison.

ROS : le rapport d'onde stationnaire

R : la résistance au rayonnement de l'antenne

C : capacité en pF nécessaire à la correction de la

réactance

Z : cette réactance telle que vue au bout du coaxial

Le ROS

Du 80 au 30 m, nous voyons une augmentation du ROS. Sur 160 m il reste constant ainsi que sur 20 m et 10 m. Sur 30 m, on atteint le seuil fatidique des 3:1 admis par les coupleurs internes de la plupart des TX japonais.

Le déplacement du choke-balun porte sur moins d'un mètre et il est étonnant que si peu ait une telle influence sur les bandes basses.

C'est la résistance qui varie le plus ; et parfois dans de fortes proportions. Il apparaît donc clairement que c'est la gaine du coaxial qui joue le plus grand rôle ici. Sa longueur, dans notre antenne, est de 8 m et il est fort probable que vous deviez placer le choke-balun à la même distance du transfo 9:1 pour obtenir des résultats similaires aux nôtres mais en tenant compte de la partie verticale restante si votre antenne est placée plus haut ou de la partie sur le sol si elle est plus basse.

La réactance

Du 160 au 30 m, elle reste identique puis varie assez fortement sur 20 m pour rester ensuite à nouveau stable. Il y a donc une corrélation entre le TOS d'une part et la résistance au rayonnement et la réactance présentées par l'antenne d'autre part. Ce qui n'est pas une découverte...

Cas particulier du 10m : la Rr en position A est de 20 Ω et de 90 Ω en position B. 20 Ω donne un ROS de 2,5:1 et 90 Ω donne un ROS de 1,8:1. Le ROS total passe de 2,1 à 2 ; ce qui est logique.

A faire

Partant du constat que l'antenne travaille principalement comme un probe et capte la HF plutôt qu'elle ne résonne sur celle-ci, un transfo 16:1 pourrait donner des résultats intéressants. Mais quatre enroulements sur un même tore serait excessif et les pertes seraient plus importantes. Nous envisageons deux transfos de 4:1 en série pour obtenir les 16:1 nécessaires. Cette configuration est utilisée par certains fabricants d'antennes professionnelles et militaires.

Quelques détails pratiques de construction

Le choke-balun

Il est constitué d'un empilement de tores et de tubes en ferrite (donc noirs, pas peints) séparés par une rondelle de mousse de 4mm, assez rigide (utilisée en isolation), pour éviter les efforts lors d'une flexion qui pourraient briser les ferrites. Celles-ci, comme toutes les céramiques, sont fragiles.

Cet empilement mesure de 30 à 40 cm et donne une impédance très élevée, plusieurs kiloohms sur 80 m et plus sur les bandes supérieures. Comme il n'y a pas d'enroulement, il n'y a aucune capacité entre spires ; donc pas de bypass de la HF. La gaine du coaxial étant un blindage, les ferrites n'agissent que sur l'extérieur de celle-ci et n'ont absolument aucune influence sur l'intérieur du câble. La HF circule donc tout à fait normalement et sous une impédance parfaitement constante de 50 Ω.

Le choke-balun coulisse librement sur le câble. Il est maintenu en place par une ferrite « clipon » pincée sur le coaxial. La clipon est constituée de deux coquilles en forme de demi-tubes de ferrite. Elles sont enchâssées dans un support en plastique muni d'une charnière d'un côté et d'un dispositif de verrouillage de l'autre. L'ensemble est très pratique et très efficace.

Les ferrites ont été récupérées sur différents appareils. On les trouve notamment sur les câbles d'alimentation secteur ou les câbles de liaison où elles sont surmoulées avec le câble lui-même. On les dégage assez facilement avec une scie à métaux. Leur perméabilité varie de 800 à 5000. Il est conseillé de mettre celles qui ont la plus faible perméabilité du côté de l'antenne car elles absorbent moins de HF et cette absorption croît avec la fréquence.

Il faut absolument proscrire les tores et tubes peints en jaune (avec une face d'une autre couleur) car le matériau est de la poudre de fer à haute perméabilité (haute pour de la poudre de fer, c'est à dire de 50 à 100). Cette matière bloque assez bien la HF mais en transformant une partie en chaleur. Cela convient donc très bien pour déparasiter mais pas pour assurer la fonction de self de choc.

Une fixation libre du fil sur un point haut.

Notre antenne part d'un bouleau situé près de la rue et est accrochée (pour le moment) à un arbre au fond du jardin. Notre antenne VHF-UHF est fixée sur un mâtereau placé au faîte du toit. Voilà un bon point d'ancrage pour rester à 8m le plus loin possible. Seulement, les arbres bougent avec le vent et l'antenne casse rapidement au point haut par fatigue du métal qui s'écrouit. Nous avons donc créé un ancrage mobile dans tous les sens du terme.

Il utilise deux poulies en plastique. La première est attachée au mât par un fil de fer passant dans un tuyau en PVC souple afin d'éviter les couples galvaniques et l'oxydation des métaux. Une corde de 6 mm en polypropylène vert (achetée en jardinerie) sert de drisse pour abaisser l'antenne en cas de tempête ou, tout simplement, pour maintenance.

A cette drisse est fixée une seconde poulie par où passe le fil de l'antenne. Il y coulisse en douceur et en toute liberté, sans aucune contrainte mécanique. Il est isolé par la poulie et par la corde.

Les autres extrémités de l'antenne sont aussi fixées à des poulies. D'un côté, un contrepoids tend le fil et compense automatiquement les mouvements des arbres avec le vent. De l'autre, la poulie est raccordée à un ressort de 35 cm travaillant en traction. Il absorbe très bien les chocs brefs et de relativement faible amplitude. Et en cas de besoin, le fil est à terre en moins de deux minutes.

Article paru dans la revue QSP de janvier et septembre 2013

Administrateur-délégué chez Centre Multimédia Don Bosco a s b l. Il écrit de nombreux articles dans le CQ-QSO belge. Président du radio-club de Namur.