Je vois ici beaucoup d’intérêt pour les émetteurs OM. Personnellement j’ai travaillé à la RTBF dans le département Emetteurs et Relais, et plus précisément dans les Faisceaux Hertziens Fixes. Sur des bandes de fréquences 3,6 à 4,2 GHz ; 6,4 à 7,1 GHz ; 8,2 à 8,5 GHz et 22,5 à 23 GHz. Avec des puissances d’émissions de 10 Watts maximum. Avec des antennes paraboliques qui mesuraient parfois 3 m de diamètre. Avec des technologies analogiques pour moduler une porteuse en FM par un signal TV couleur, avec du multiplexage, avec de la vidéo, mais aussi du son … Et les dernières années avec des technologies numériques pour transmettre des flux de 2 Mb/s à 140 Mb/s ceci pour alimenter nos émetteurs DAB ou DVB-T.

J’ai eu le bonheur de côtoyer les collègues des émetteurs. Des émetteurs OM, OC, FM et TV. J’aimerai partager un peu ce qui se faisait chez nous à propos des émetteurs OM et OC. Je ne parlerai pas de FM. Je ne parlerai pas du contenu des programmes de radiodiffusion, même si je trouve que c’étaient les meilleurs, mais je parlerai plutôt de techniques des émetteurs OM et OC. Nous n’avions pas d’émetteurs OL à la RTBF.

En tant que radioamateurs, on voit bien ce qu’est l’AM, c’est ce signal sinusoïdal haute fréquence qui est modulé en amplitude par de l’audio, mais pour faire simple, pour comprendre, on utilise une belle sinusoïde à 1 kHz. La représentation est simple. Bien sûr cela ne sert à rien de transmettre un signal sinusoïdal pur. Mais avec la parole ou la musique, la représentation devient plus compliqué à dessiner. On sait bien que les émetteurs de radioamateurs peuvent faire de l’AM, on sait bien qu’un émetteur qui sort 100 Watts SSB, ne sortira que 25 Watts AM, on sait bien que, mis à part quelques nostalgiques, il n’y a plus aucun radioamateur qui fait de l’AM, oui mais en radiodiffusion AM cela a été LE mode de modulation du début.

Le grand bâtiment de Wavre Radio a été construit en 1952. En Belgique, en radio, il y a d’abord eu quelques émetteurs privés, puis en 1930 on a nationalisé cela en créant l’ INR, qui deviendra la RTB en 1960 puis la RTBF. Au début les fréquences étaient prises un peu au hasard, mais en 1975 ces fréquences ont été inscrites (on dit aussi « coordonnées ») dans le Plan de Genève 1975 de l’UIT à Genève. En bref, nous avions des lieux d’émission avec les fréquences et les puissances suivantes :

| BRUSSEL-VELTEM | 540 kHz | 150 kW |

| BRUXELLES-WAVRE | 621 kHz | 600 kW |

| BRUSSEL- WAVER | 927 kHz | 600 kW |

| HOUDENG | 1125 kHz | 150 kW |

| KORTRIJK | 1188 kHz | 150 kW |

| LIEGE | 1233 kHz | 50 kW |

| AYE | 1305 kHz | 50 kW |

| ANTWERPEN | 1512 kHz | 600 kW |

A l’époque (1975) on parlait encore en kc/s. Ici, dans le plan de 1975, ce sont des puissances admises maximales, les Etats, les organismes de diffusion (RTBF ou BRT ou VRT) ne peuvent pas dépasser ces puissances …

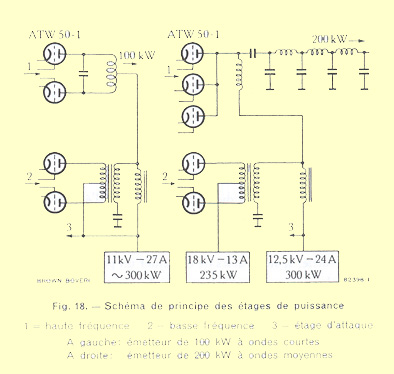

Fabriquer 600 kW sur 621 kHz n’est pas une mince affaire, c’est tout à fait différent de nos petits 25 Watts … Fabriquer 600 kW revient à dire qu’il faut aussi évacuer presque la même puissance en refroidissement ou en ventilation. On ne ventile plus avec de l’air, on refroidit avec de l’eau. Ce n’est plus deux petites 6146B qu’il va falloir, mais trois (3) tubes ATW 50-1 en parallèle. Un seul tube mesure 78 cm de long avec un diamètre de 18 cm. La plus grande partie du tube est l’anode, elle plonge dans le circuit d’eau de refroidissement, et l’anode est montée vers le bas, c’est plus facile pour le refroidissement à eau. La tension d’alimentation d’anode est de 15 kV avec un courant de 16 A. Si le schéma général est le même, la réalisation prend des dimensions extraordinairement grandes. Un seul tube ATW 50-1 peut délivrer 25 kW en ampli HF classe B. Trois tubes font donc 75 kW efficaces. Mais comme on est en AM on peut « sortir » deux fois plus de puissance en crête de modulation, ce qui fait 150 kW efficaces. Aujourd’hui, on dirait « PEP ». Un seul tube pèse 10 kg. Pour attaquer ces ATW 50-1, il y avait des plus petites triodes, des ATL 10-3, qui étaient refroidies par air, et qui pouvaient délivrer 5 kW en ampli HF classe B.

Il ne s’agit pas seulement de produire de la puissance, encore faut-il « moduler » ces 150 kW. Plusieurs schémas sont possibles, mais à Wavre on modulait par l’anode, c-à-d qu’il y a un énorme transfo basse-fréquence dans l’anode, et ce transfo est alimenté par un amplificateur push-pull basse fréquence avec deux tubes ATW 50-1. Encore une fois, on est confronté avec la puissance à évacuer, avec des tensions et des courants extrêmement élevés. On notera qu’ici on indique une puissance de 200 kW en sortie pour 535 kW d’alimentation. Il faut encore ajouter toutes les autres consommations. Donc TRES faible rendement. De plus on sait que seuls 1/3 de ces 200 kW contiennent de l’information …

Et si on ouvrait l’armoire, voilà les 3 tubes ATW 50-3 ?

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/08/markante-plekken--het-zendstation-van-de-vrt-en-de-rtbf-in-waver

Cet émetteur et les tubes, étaient fabriqués par une société suisse, la Brown Boveri & Company. Tout cela était installé dans des armoires (des baies) dans une immense salle. A gauche la RTBF, à droite la BRT (VRT). C’était « le temple de Wavre Radio »

Il était aussi possible de réduire la puissance en n’alimentant que deux tubes, voire même un seul. On pouvait donc émettre avec 50 kW, 100 kW ou 150 kW. On était, la plupart du temps, sur 100 kW.

Mais cette solution technologique (la modulation par l’anode) a fait place ces dernières décennies (et surtout pour les puissances inférieures) à des étages en classe F, c-à-d à découpage, on peut ainsi résoudre d’un coup la question de rendement et aussi partiellement la question d’évacuation de la chaleur. A AYE et à HOUDENG, c’était des amplis à tubes et en classe F.

Il faut aussi prévoir les pannes, alors on a deux émetteurs. On parle de réserve active, lorsqu’ona deux émetteurs de 150 kW et qu’en temps normal ils fonctionnent en parallèle et fournissent 300 kW. S’il y a une panne, on retombe à 150 kW, tout n’est pas perdu et les auditeurs lointains entendent un peu moins bien… On peut aussi avoir une réserve passive, c’est-à-dire qu’on a un deuxième émetteur de 150 kW et lorsque le premier tombe en panne on bascule sur l’autre émetteur. A Wavre Radio on était en réserve passive. Ces commutations ne sont pas instantanées, mais prennent quelques secondes à quelques minutes.

On pouvait donc obtenir des puissances élevées et moduler avec des tubes, mais on l’a aussi fait avec des transistors. Il n’existe pas de transistors de 300 kW, mais on peut réaliser 300 amplificateurs fournissant chacun 1 kW à transistors et les mettre en parallèle pour sortir 300 kW.

Question puissance, même si on a droit à 600 kW, on peut dire que 150 kW suffisent pour couvrir la Belgique. N’oublions pas que c’est de la modulation d’amplitude et que cette puissance est la puissance dans les maximas de modulation. La puissance moyenne est plus faible et pour que la modulation (la dynamique) semble plus forte on utilise des compresseurs de modulation.

La ligne de transmission : En OM et en OL ce sont des lignes coaxiales aérées constituées d’un réseau de fils.

Et l’antenne alors ? En OM, ce sont généralement des pylônes verticaux, dont la hauteur va d’un peu moins que le quart d’onde à 5/8 d’onde. Avec la longueur (la hauteur) on obtient un peu de gain. Mais au-delà de 5/8 d’onde l’angle de départ est trop grand et on rayonne plus chez les voisins que chez soi. Et puis au-delà de 5/5 onde on observe des phénomènes de fading. Donc idéalement, on se limite au 5/8 d’onde. En OL c’est plus compliqué, car les tailles des « verticales » rendent la construction mécanique presque impossible. Donc en OL on a d’autres solutions. Revenons au 621 kHz avec une longueur d’onde de 483 m. Le pylône faisait 245 m, on est donc à 0,507 lambda. Ce qui est fort ennuyeux, car on est à la demi-onde et donc des impédances élevées et des tensions élevées. A un moment donné on a donc dû rallonger cette antenne pour éviter d’être trop près de la demi-onde et donc pour rendre les choses plus simples. Mais il faut garder à l’esprit qu’on doit aussi éviter les 5/8 d’onde (0,625), car on aurait alors une trop bonne propagation de nuit qui rayonnerait là où il ne faut pas (hors frontières).

Un pylône de 245 m c’est de la construction mécanique pure et dure. Le pylône était haubané et les haubans étaient « coupés » par des isolateurs. Le point important était l’isolateur du pied du pylône, énorme pièce en céramique sur lequel reposait toute la structure.

Emetteur de réserve, mais aussi antenne de réserve, on avait aussi une antenne de réserve de 90 m de haut. C’est une petite antenne par rapport au 245 m de l’antenne principale.

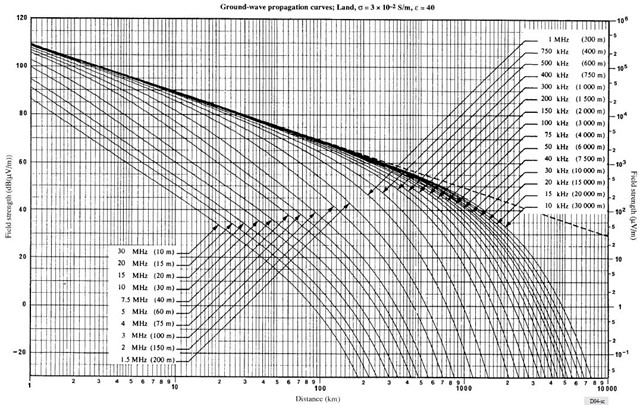

Rayonner le plus loin possible. En OM, on n’a pas trop le choix, la couverture (la distance) dépend de la puissance, de l’antenne (qui ne dépasse pas 5/8 d’onde) et surtout des conditions de sol (conductibilité du sol). La Rec. ITU-R P.368 donne la valeur du champ pour un émetteur de 1 kW et pour différentes valeurs de la conductibilité du sol. En Belgique on est entre 10 et 60 mS/m. Il faut donc analyser au moins deux graphiques. Et si on fixe une distance de 200 km, on en déduit qu’il faut entre 1 kW (sol bon conducteur) et 22 dB de plus que 1 kW (sol peu conducteur) sur 621 kHz pour avoir un champ de 60 dBµV/m , ce qui est la valeur pour « une bonne réception ». Raison pour laquelle Wavre 621 kHz est à 100 kW.

Petit détail pour les stations « offshore » : la propagation est constituée d’une partie de propagation au-dessus de la mer et d’une partie de propagation sur terre, et les ondes sont moins atténuées en mer que sur terre. Et puis le plan de masse est plus facile à réaliser en mer que sur terre.

Emettre en OL et en OM, ce n’est pas qu’une question d’électronique avec des tubes et des transistors, c’est aussi une question de MECANIQUE, les éléments deviennent monstrueusement grands par rapport à l’électronique classique. Les isolants doivent supporter des tensions énormes, les conducteurs doivent laisser passer des courants énormes. Un condensateur de 100 pF par exemple devient vite un monstre par rapport à un condensateur SMD. … .

A Wavre Radio il y avait un grand atelier mécanique, avec une forge, un tour, une fraiseuse et tous les outils qu’il faut pour refabriquer (presque) n’importe quelle pièce qui venait à être défectueuse.

La technologie des antennes en OC est semblable à celles en OM. On a peut-être un peu moins de puissance, on est plutôt aux environs de 100 kW. Les antennes sont différentes : en OM on rayonne de façon est omnidirectionnelle, en OC on rayonne dans une direction déterminée. A Wavre, il y avait deux antennes rideaux vers l’Afrique centrale, l’une pour la bande des 31 m (9.400 à 10.000 kHz), l’autre pour la bande des 16 m (17.450 à 18.000 kHz). On avait aussi 5 antennes rhombiques dans diverses directions. En OC, l’horaire d’émission peut dépendre du public destinataire. En OC, les fréquences peuvent varier en fonction de la saison et du jour ou de la nuit … et çà tout radioamateur le sait bien.

En presque tous les points du domaine, dans les bâtiments, dans les labos, on avait des champs électriques énormes on dépassait souvent les 100 V/m et parfois même 600 V/m. Sur la route, où circulait des voitures et des braves gens … j’ai trouvé des champs de 600 V/m. Heureusement les techniciens n’étaient pas électrosensibles et certains étaient même pères de famille nombreuse. CQFD.

Les OC de la RTBF ont été abandonnées au 1er janvier 2010 et les OM au 1er janvier 2019.

73 de Pierre ON7PC

P.S. : j’ai vu tout ça, j’avais quelques photos, mais ce que j’ai trouvé sur Internet était parfois d’une meilleure qualité.

*Cliquer pour agrandir les images.

Document :

Vignette : Alexander Dumarey (VRT).

Le lien pour télécharger cet article.

A travaillé au sein du département des transmissions à la RTBF et a également occupé un poste au ministère. Toujours animé par sa passion pour la radio amateur, il a également assumé des responsabilités administratives à l'UBA et dispense des cours à la section de Liège.

Excellent article. Très bien documenté.

Personnellement j'ai rencontré exactement les même équipement chez TDF en France. Toujours très impressionnant de visiter une salle des émetteurs avec un petit côté usine à gaz avec les gros coaxiaux pour la FM et DVB-T

Merci beaucoup !