Biographie de Franck Adolphe Louis DUROQUIER

Franck Adolphe Louis DUROQUIER naît le 11 janvier 1877 à Landernau dans le Finistère. Son père ayant été nommé directeur de la prison de Thouars, le jeune Franck effectue sa scolarité dans cette ville. Élève de l'école normale d'instituteurs de Loches de 1895 à 1898, il a pour condisciple le futur poète tourangeau Gaston Luce. Après des études supérieures à la faculté des lettres de Poitiers, Duroquier est nommé instituteur-adjoint à Amboise. Il épouse le 10 août 1901, à Château-la-Vallière, l'institutrice du village Françoise Léontine Aimée Fayemendy, puis est nommé instituteur-adjoint au Grand-Pressigny en 1902. En 1902-1903, les Duroquier deviennent instituteurs à La Haye-Descartes, où naît leur fille Marie Anne Louise (Descartes, 31 mai 1902-Tours, 1992).

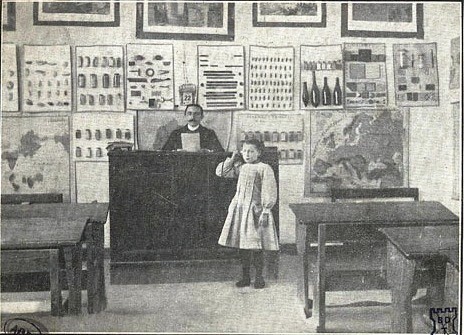

De 1903 à 1919, les Duroquier sont instituteurs à Anché, dans le Chinonais, Madame Duroquier s'occupant de la première école laïque de filles du village. Le couple fréquente souvent Gaston Luce, alors instituteur à Rivière. A Anché, où Duroquier exerce aussi les fonctions de secrétaire de mairie, le couple organise des cours du soir pour adultes. Au cours d'une de ces soirées, Duroquier est questionné sur la TSF et la téléphonie sans fil, technique alors naissante. Il va dès lors étudier et se passionner pour ce domaine :

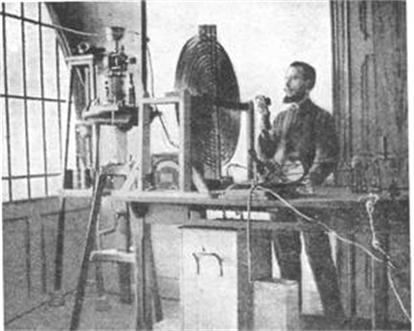

« Je me suis adonné [...] depuis 1912 à l'étude des phénomènes de la résonance électrique et particulièrement de ceux qui trouvent une application en télégraphie sans fil ; de ceux qui peuvent fournir des renseignements précis sur l'état de la haute atmosphère et permettre la prévision du temps [...]. Ma méthode est en essai au ‘Meteorological Office’ de Londres. Les conclusions [de mes travaux] furent retenues par la commission interministérielle aux Etats-Unis [...]. M. Berget, professeur à l'Institut Océanographique, a consacré tout un chapitre de son ouvrage sur la Télégraphie sans fil aux expériences et aux constatations qui motivèrent mon cri d'alarme et dont la petite école d'Anché avait été le modeste laboratoire ».

(Lettre de F. Duroquier au Directeur de l'Instruction publique, 7 juin 1919, Archives départementales d'Indre-et-Loire, T1137).

C'est de cette époque (1913-1919) que datent des cartes postales de la commune d'Anché sur lesquelles figurent Franck Duroquier et l'école communale.

Lui-même dit s'être passionné pour les ondes électromagnétiques et la TSF en 1912, mais la suite montrerait plutôt que cette passion existait déjà avant. Il faut remettre celle-ci dans le contexte de l'époque, où de très nombreux amateurs ont consacré leurs temps à cette technologie que tout particulier un peu bricoleur pouvait construire par lui-même et qui demandait un très faible investissement financier. C'était à la portée de tous.

À peu près à la même époque, les écoles d'instituteurs se sont munies d'une section de formation à la TSF, où l'on apprenait à construire et à utiliser un poste de TSF. Il suffit de lire les éditions successives du périodique La Nature ¹ pour s'apercevoir que plusieurs amateurs y publiaient des articles concernant tel ou tel aspect pratique ou quelques innovations techniques de cette science nouvelle.

Rappelons qu'Edouard Branly a été élu à l'Académie des sciences en 1911 - on sait que cette élection a été très médiatisée, sa concurrente était Marie Curie - : les journaux en parlaient donc, même les journaux de province.

En 1909, Marconi et Braun avaient reçu le Prix Nobel pour la découverte de la TSF. Les querelles de priorité sont nées dès l'origine quant à « l'invention de la TSF » ; notons que le fait que Branly n'ait pas reçu le prix Nobel, même partagé, a fait naître des débats qui ne sont pas clos encore aujourd'hui.

¹ en ligne sur lesite du Conservatoire numérique des Arts et métiers

http://cnum.cnam.fr/redir?4KY28

La TSF n'a pas été inventée par un seul individu. C'est une technologie qui recouvre un très grand nombre d'aspects techniques qui ont été élaborés peu à peu par plusieurs ingénieurs ou savants, chacun apportant sa pierre à l’édifice. Duroquier est l'un d'entre eux. Plusieurs amateurs ont proposé des dispositifs ingénieux à cette époque. Duroquier fut sans doute un des plus brillants.

Les premières découvertes ont débuté à la fin du XIXe siècle, donc au moment où Duroquier commençait sa carrière d'instituteur. Il n'y avait sans doute pas de formation donnée sur ce sujet dans la première décennie du XXe siècle, il s'est probablement formé seul ; le nombre d'articles et d'ouvrages de vulgarisation paru étant important, il a donc pu s'en procurer un certain nombre.

Il semble en revanche qu'aucune société savante spécialisée n'ait été créée en Indre-et-Loire (recherches effectuées dans la sous-série 4M, sociétés savantes et associations, et dans l'article 6U243, répertoire alphabétique des actes de sociétés déposés au greffe du tribunal de commerce de Tours).

Duroquier est cité par Claude Nowakowski et Alain Roux, dans leur ouvrage Histoire des systèmes de télécommunications (Lavoisier Tec & Doc, 1994), pp 138, 197, schéma p. 149. Il est toujours célébré par les radioamateurs d'aujourd'hui.

Pour ses travaux, Duroquier recevra la rosette de l'Instruction publique. Il écrit de nombreux articles pour la revue La Nature (« La Télégraphie sans fil et la prévision du temps », 1913 ; « Le danger des ondes hertziennes », février 1914, etc.) et collabore avec Édouard Branly. Dans le volume de La Nature de 1912, on relève les noms d'autres radioamateurs comme G. Chalmarès, L. Fournier, A. Troller, etc.

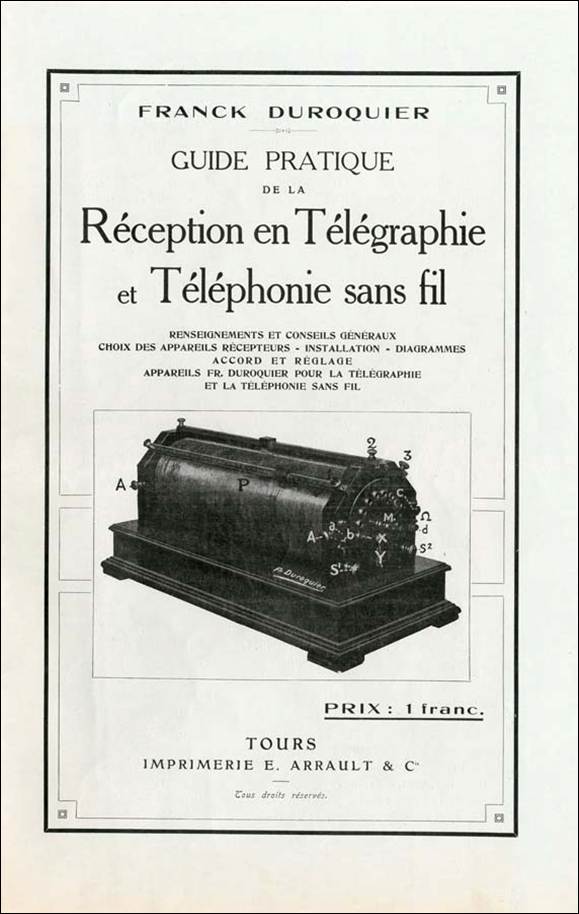

Il rédige notamment deux guides pratiques : La télégraphie sans fil pour tous (Orthac, Librairie générale de l'Enseignement, 1912, 71 pages) et le Guide pratique de la réception en télégraphie et téléphonie sans fil (Tours, 1914, impr. Arrault).

Dans la préface de l'ouvrage de 1914, Duroquier présente le rôle de la TSF :

« Un récepteur de TSF est devenu aussi commun qu'un appareil photographique ; il sera bientôt pour chaque famille un objet de première nécessité. Les mairies, les écoles, les châteaux, un grand nombre de particuliers reçoivent des signaux horaires, des télégrammes météorologiques et des nouvelles de la presse résumant les derniers événements de la journée, transmis quotidiennement par la puissante station du Champ de Mars. Lorsqu'on utilise nos détecteurs et nos téléphones spéciaux, un arbre, une éolienne, une lucarne, une cheminée, un clocher sont des supports commodes permettant l'installation rapide d'une antenne presque invisible et cependant de plusieurs milliers de kilomètres de portée. Un collecteur d'onde plus modeste, un fil téléphonique, une ligne d'éclairage, un simple grillage de 10 à 12 mètres tendus dans des conditions de bon isolement dans un grenier ou au-dessus d'une cour suffit même à la réception en France des signaux de la Tour Eiffel, d'Allemagne, d'Espagne, d'Angleterre et d'Algérie. L'extrême sensibilité des appareils Duroquier a permis la réception des signaux de la Tour Eiffel au lac Tchad et aux Etats-Unis et les a fait adopter par des particuliers dans les pays où la loi ne tolère pas l'érection d'antennes aériennes ».

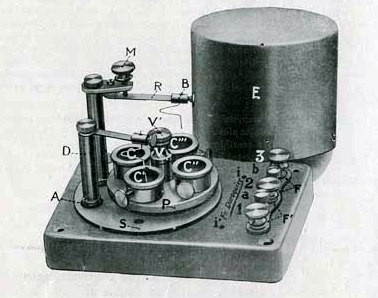

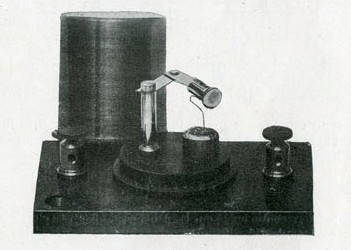

Dans ce guide pratique, Duroquier présente les appareils qu'il a conçus, notamment le détecteur, qui est l'élément principal pour la réception, et vante les qualités de son produit :

« Ce qui assure la stabilité remarquable qui a fait le succès des détecteurs Duroquier, c'est la nature spéciale des cristaux qu'ils utilisent ; la surface de ces cristaux est extrêmement raboteuse, ce qui empêche la pointe de contact de glisser à la moindre trépidation ».

Pour convaincre les futurs utilisateurs, Duroquier n'hésite pas à mentionner les témoignages de satisfaction qu'il a reçus, dans des termes où le registre lyrique s'allie à la technique :

« M. le lieutenant Rousseau, du 138e Régiment d'Infanterie, à Bellac, écrit le 21 janvier 1914 : J'ai constaté une fois de plus les grandes qualités du détecteur Duroquier : sensibilité merveilleuse, surface sensible très étendue, réglage instantané et durable ; à mon avis, tout amateur devrait posséder un détecteur semblable, ne serait-ce que pour se rendre compte de sa supériorité sur tous les appareils vendus fort cher par les maisons les plus réputées. »

« Ce détecteur n°1 à 3 bornes est à la fois le plus pratique et celui qui offre la plus grande sécurité de fonctionnement, car il assure la protection parfaite de la matière détectrice contre les décharges atmosphériques en temps d'orage et l'effet foudroyant des ondes au voisinage de l'émission. »

Le détecteur n°2 est recommandé pour les petits postes fixes. On remarque sur le couvercle de la boîte la mention « Appareils pour TSF. F. DUROQUIER. Brevetés France et Etranger. Modèles déposés. »

Le détecteur n°3, d'un « modèle simple et pratique, qui permet une exploration rapide de toute la surface de la pastille détectrice, à pression de contact réglable et parfaitement stable, est devenu très populaire. L'appareil est en cuivre nickelé sur socle ivorine ; il est muni d'un couvercle métallique protecteur. »

Les Duroquier commercialisent, par correspondance, des matériaux pour fabriquer des récepteurs de T.S.F.. Leur fille, mise à contribution, gère le secrétariat. Franck Duroquier, en collaboration avec un certain Pericaud, va fabriquer pour la vente un « récepteur horaire à galène » . Les deux hommes vont toutefois être en procès, Duroquier accusant Pericaud de lui avoir volé ses idées.

Outre les renseignements techniques, Duroquier précise les matériaux employés :

« Vieux noyer vernis pour l'ébénisterie, enroulement en fil de cuivre isolé par deux couches de soie. Les curseurs sont extérieurement isolés, soigneusement calibrés et à lame de contact à goutte d'argent. »

Après la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle Duroquier est mobilisé dans les services techniques TSF, il est candidat au poste d'instituteur à Rochecorbon. Débouté de sa demande, il se plaint de cette situation au préfet :

« Je savais qu'il existe à l'école de Rochecorbon une canalisation électrique et j'avais compté sur cette aubaine pour continuer plus commodément des études qui n'ont, sans doute, rien à voir avec la tenue d'une classe, mais qui n'en devraient pas moins être un titre à la bienveillance de l'Administration sous le bénéfice de l'intérêt que M. le Ministre de l'Instruction Publique attache aux recherches scientifiques susceptibles d'accroître le patrimoine national. » (Archives départementales d'Indre-et-Loire, T1137).

L'inspecteur d'académie transmet au ministre de l'Instruction publique le 30 août 1920 la protestation de Duroquier et ajoute : « Cette réclamation n'est pas pour me déplaire. L'Indre-et-Loire est un département où, comme ailleurs, les membres de l'enseignement se font recommander. De là, probablement l'opinion que M. Duroquier n'a pas craint d'exprimer tout haut, que le favoritisme y sévit. Je lui sais gré de m'avoir permis de montrer par son propre exemple que l'Administration ne se préoccupe dans les nominations qu'elle fait que des titres professionnels et de l'intérêt de l'Ecole [...]. Duroquier est un esprit curieux, intéressant, qui a longtemps cherché sa voie, un peu hors de l'école. La poésie, l'art déclamatoire, puis l'inspection primaire, enfin la TSF l'ont tour à tour tenté. C'est la TSF qui a maintenant ses préférences et il y réussit. Tant mieux ! Mais nécessairement sa tâche quotidienne, beaucoup plus humble, en souffre quelque peu. » (Archives départementales, T1137).

Avec l'accélération des techniques, Duroquier se contentera uniquement de concevoir des ouvrages.

Son ouvrage « La TSF des amateurs. Télégraphie. Téléphonie. Manuel pour la construction et l'utilisateur des appareils récepteurs de télégraphie sans fil par ondes amorties et par ondes entretenues et des appareils de téléphonie sans fil. Ondes longues. Ondes courtes. Dessins, plans et croquis originaux de l'auteur » (Masson, 1922), qui rassemble ses articles, a été réédité plusieurs fois.

Il rapporte aussi les nombreux témoignages en faveur de son détecteur. C'est un ouvrage extrêmement clair et précis où Duroquier révèle de grandes qualités pédagogiques. L'amateur n'a qu'à suivre pas à pas ses explications pour réussir son montage. Il donne aussi toutes les explications pour fabriquer soi-même les cristaux de galène. Il fournit à la fin une bibliographie d'ouvrages de vulgarisation sur la TSF, qu'il commente succinctement et qu'il recommande.

Déjà en 1919, Alphonse Berget, auquel Duroquier se réfère dans sa lettre du 7 juin 1919 citée ci-dessus, publiait La télégraphie sans fil (Paris, Hachette).

Bien que cet ouvrage ne soit pas daté, la lettre de Duroquier nous en donne une date approximative. En 1925, Branly écrit aussi un petit livre, La télégraphie sans fil (Paris, Payot), mais dans un esprit savant : c'est quasiment un ouvrage de niveau universitaire. Au début des années 1920, C. Gutton publie chez Colin, Télégraphie et téléphonie sans fil, qui est aussi un ouvrage de vulgarisation, qui ne donne aucune référence historique, ne cite pas ses sources, mais qui témoigne de l'engouement que la société porte à ce phénomène et de la notoriété accordée aux électriciens. Ce livre est aussi plusieurs fois réédité, et Duroquier le recommande fortement en 1922.

Les premières lampes sont commercialisées à la même époque que les premiers travaux de Duroquier et se développent après la Première Guerre mondiale. Elles s'améliorent alors rapidement, le poste à galène est donc dépassé, sauf pour les amateurs qui continueront à le fabriquer.

Le temps de l'invention pour Duroquier est passé, il ne lui reste que la vulgarisation. Et il semble d'ailleurs se tenir très au courant des innovations puisqu'il présente la triode dans son livre « Le meilleur récepteur radiophonique à 3 lampes, Le Scoladyne, construction » (1928)

L'entre-deux-guerres est l'époque bénie des radioamateurs. Ce savoir-faire sera exploité durant la Seconde Guerre mondiale et pendant l'Occupation (en particulier par la résistance). On comprend pourquoi les autorités d'Occupation ont interdit la vente, donc la diffusion d'ouvrages expliquant comment construire une station TSF, comme les « Éléments de T.S.F. pratique. Manuel de télégraphie et de téléphonie sans fil », de Durocquier, adopté par le Ministère de la Guerre. Mais la formation avait été acquise à l'école normale pour les instituteurs, dans les écoles primaires supérieures, et dans toutes les écoles professionnelles touchant à l'électricité et aux communications. Avec l'ouvrage de Duroquier, on pouvait rapidement devenir radio-amateur.

La marque « Franck Duroquier » est par ailleurs déposée ; il écrit lui-même, dans la publicité pour ses appareils à la fin du volume « La TSF pour les amateurs » (1922), que ses modèles sont brevetés SGDG. La publicité qui figure dans son dossier aux Archives semble indiquer qu'il aurait vendu son brevet à Radiguet et Massiot, à une date inconnue.

De 1921 à 1924, Duroquier est nommé instituteur à Reugny. Il termine sa carrière à l'école de Saint-Symphorien, place de la Tranchée, de 1924 à 1928. Admis à la retraite en juillet 1928, il réside tout d'abord à Saint-Cyr-sur-Loire (on le retrouve, parmi beaucoup d'autres, dans le recensement des postes radio-récepteurs de 1939 conservé en sous-série 4M : commune de Saint-Cyr-sur-Loire, Duroquier, 3 rue de la Mésangerie, déclaration faite le 27 février 1937), puis à Tours, rue Avisseau, jusqu'à son décès en 1972.

Bibliographie

Franck Duroquier. Guide pratique de la réception en télégraphie et téléphonie sans fil. 1914

Franck Duroquier. Manuel pratique de l'amateur de T.S.F. Télégraphie. Téléphonie. Emission. Réception. 1925

Sitographie

http://archives.cg37.fr/Outil/FRANCK_DUROQUIER_ET_LA_TSF-ADER.html

Documents

ON4PS 09/2015.