Création d’une section UBA à NAMUR

Introduction

Au sortir de la tourmente de la seconde guerre mondiale, la RTT envoie une lettre recommandée à tous les amateurs. Toutes les licences sont annulées et doivent être retournées à la Régie.

« En 1939, les amateurs belges, sur simple demande des autorités militaires ont remis leurs stations d’émission pour utilisation par l’armée et cela, en bloc, sans regimber, ne voyant que le fait bien naturel d’aider le pays. Pendant l’occupation, de nombreux amateurs de Belgique ont formé un réseau clandestin et n’ont pas ménagé et la peine et les dangers qu’ils encouraient – dangers terribles, on en conviendra – en ce faisant. Pour toute réponse à cela, on nous envoie un papier recommandé, sec, impétueux, voire menaçant, nous obligeant à remettre nos autorisations. » (ON4FT dans ‘QSO’ 02/1946, p.1)

Dans le désordre et le trouble des idées qui régnaient après cette guerre, la réorganisation de l’amateurisme en Belgique ne se fit pas en quelques jours.

Dans le courant du mois de mai 1946, des autorisations provisoires très restrictives (heures d’émission et fréquences attribuées) furent envoyées aux amateurs licenciés. Ce document stipule très clairement que « La présente autorisation provisoire peut être révoquée à tout moment. Elle sera de toute façon sans valeur aucune à dater du 1er Janvier 1947 ».

La direction du Réseau Belge multiplie ses démarches en faveur des amateurs.

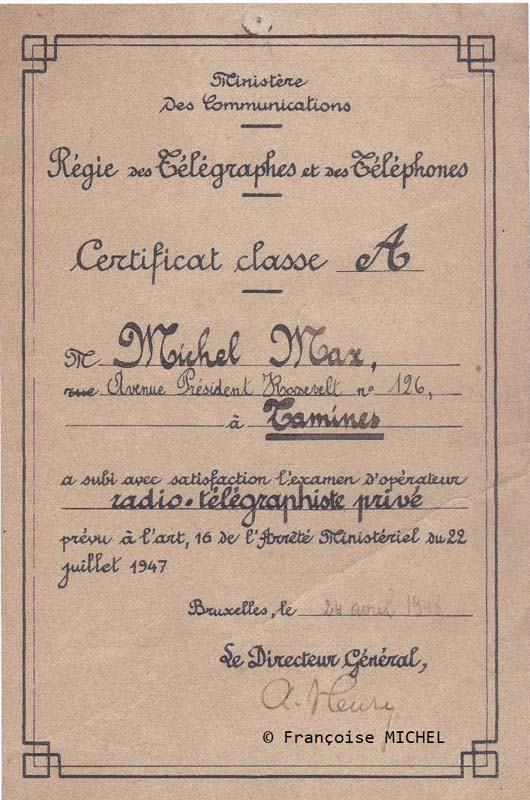

Enfin, le Moniteur du 10/8/1947 publie l’arrêté Ministériel du 22/7/1947 qui fixait la réglementation tant attendue des stations émettrices-réceptrices privées.

Tous, y compris ‘les plus anciens et les plus respectables’, devaient passer par la case ‘examen’ et se mettre en ordre avant le 1er Janvier 1948, ce qui ne fut pas au goût de tous !

« Nous attirons la très sérieuse attention de tous nos membres sur la nécessité de se mettre en règle avec la réglementation en vigueur sur les stations d’amateur avant le premier janvier ‘48 en introduisant, conformément aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 22 juillet ’47, une demande de licence. Passé ce délai, les anciens licenciés ne pourront plus bénéficier, c’est évident, des mesures d’exception prévues en leur faveur (…) » (L. Richard, ON4UF dans ‘QSO’ 12/1947, p.97)

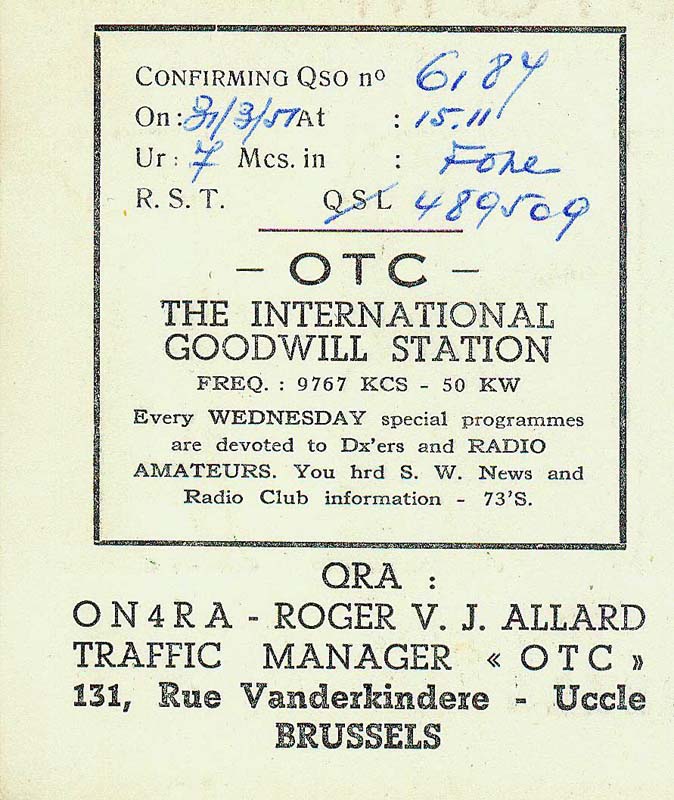

En cette même année 1947, les membres du ‘Réseau Belge’ et du ‘Vlaamsche Radio Bond’ s’unissent en une association nationale unique : l’U.B.A. Les revues ‘CQ’ et ‘QSO’ fusionnent en un seul bulletin. (juin 1947)

« Je suis heureux d’avoir l’occasion de rendre un hommage public à ON4FT, G. NEELEMANS. C’est en effet lui qui eut l’idée de l’U.B.A., qui a étudié avec un soin, une objectivité et un désintéressement digne d’un amateur de grande classe, dont seuls 4AA et moi-même, qui avons suivis son élaboration de près, pouvons nous en faire une idée exacte ».

(L. Richard, ON4UF dans ‘QSO’ 04/1946, p.2)

Namur ?

En 1938, E. Cosse, ON4DI (rue du Commerce, Andenne) succède à Léon Bauwens, ON4IJ (Mariembourg) en qualité de DM de Namur-Luxembourg. « Les réunions du Namurois ont lieu chaque dimanche à 11 heures, Taverne Astrid, rue des Croisiers, Namur. » (‘QSO’ 05/1938, p.393)

Après la guerre, l’indicatif ON4DI n’apparaît plus dans la liste officielle de 1948, alors que la revue nationale ‘QSO’ le désigne comme DM de Namur-Luxembourg jusqu’en novembre 1949. Il semble aux abonnés absents.

Il ne se passe d’ailleurs plus grand-chose à Namur. Il faudra attendre l’année 1950. ON4EI, Emile Mathieu de Saint-Servais écrit dans le ‘QSO’ 06-07/1950 (p.80) :

« Avec l’aide de 4EC, nous allons essayer de reformer une section UBA, ce que je pense, est une bonne chose pour rester en contact avec tous les amis ON4. »

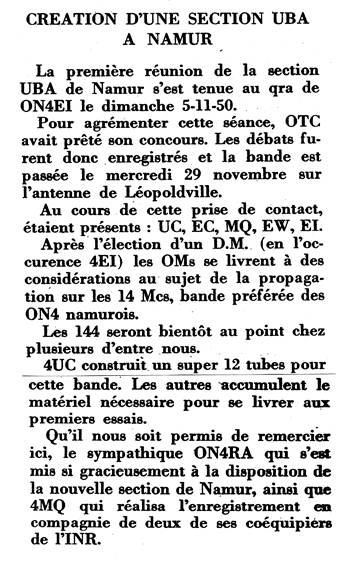

Quelques mois plus tard, un article intitulé ‘Création d’une section UBA à Namur’ paraît dans la revue nationale. (‘QSO’ 11-12/1950, p.155)

Les 5 personnes présentes ce jour-là étaient :

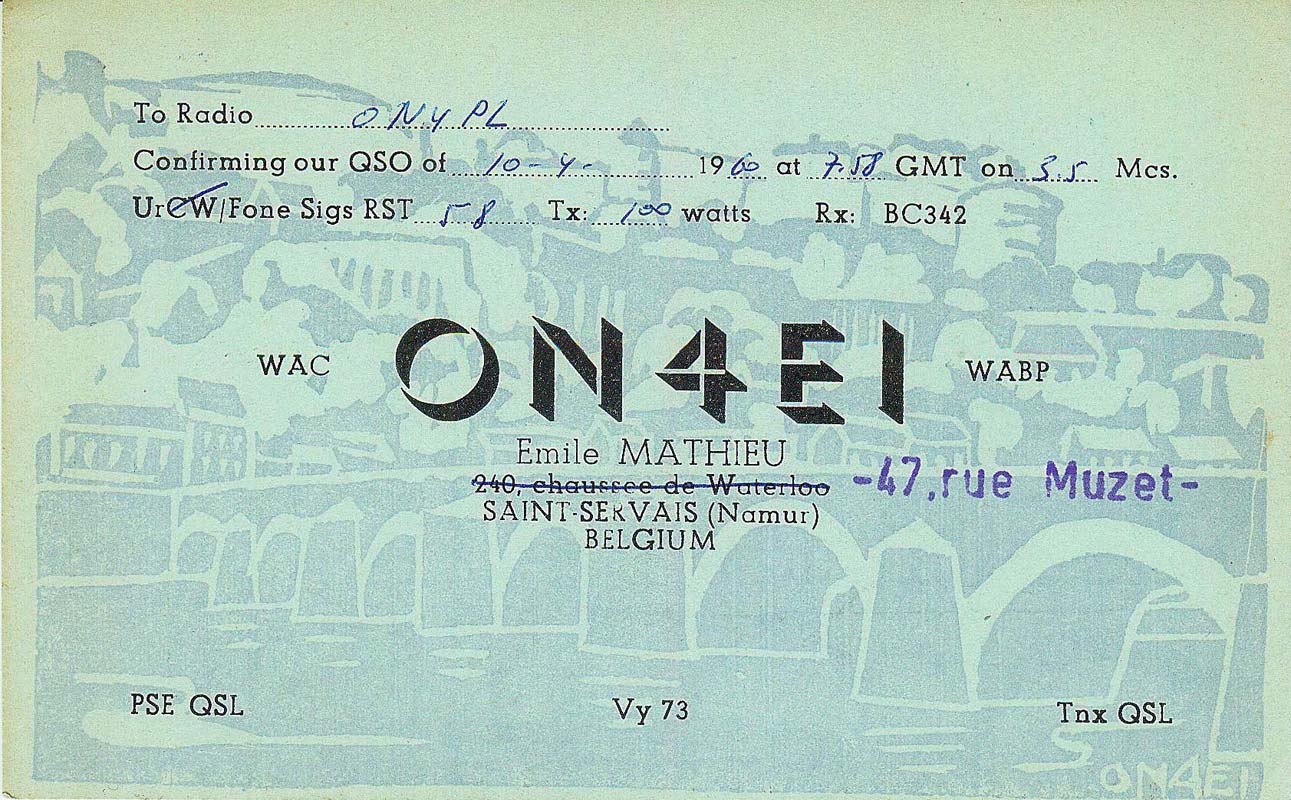

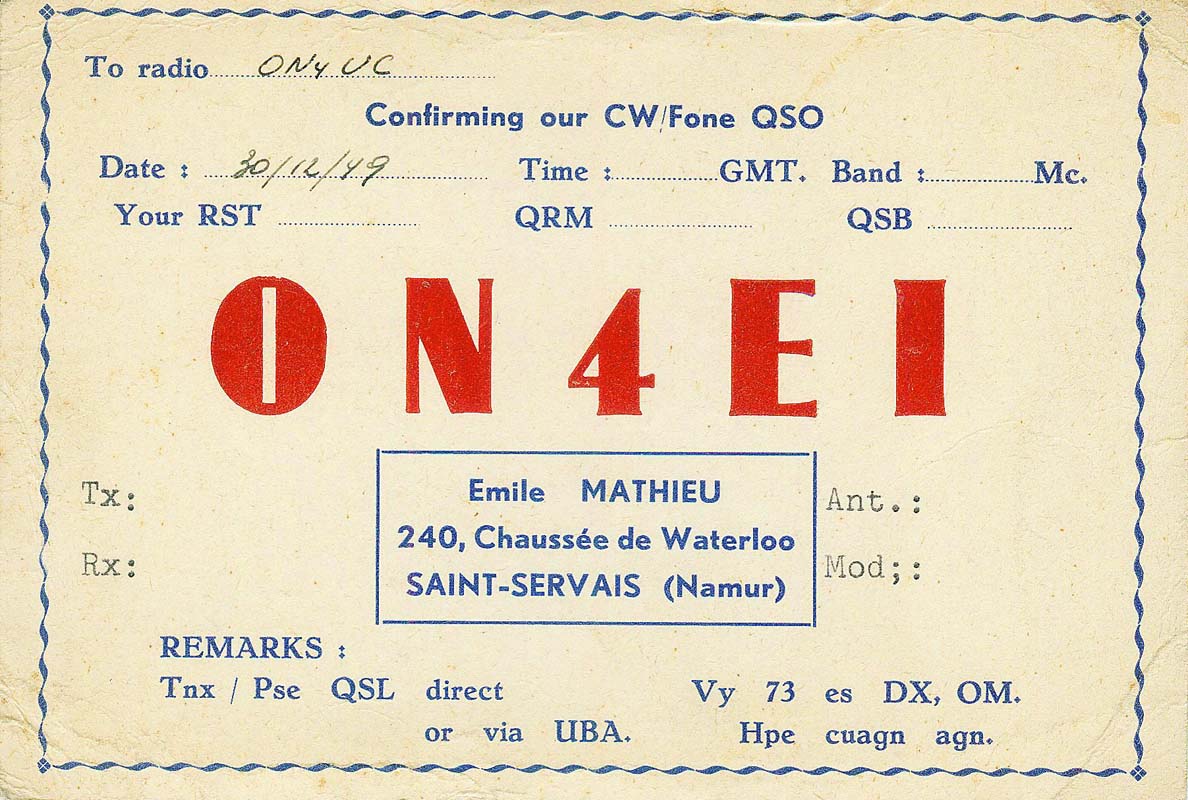

- ON4EI, Emile Mathieu, 240 Chaussée de Waterloo à Saint-Servais. Créateur et cheville ouvrière de la section de Namur, il travaillait à l’école hôtelière, 47 rue Muzet, puis au 5, avenue de l’Ermitage.

- ON4EC, Emile Charlier, 58 rue Alfred Becquet (Salzinnes), commerçant indépendant, propriétaire d’une lustrerie juste en face de la Taverne Astrid où avaient lieu les réunions de la section. Assez discret, toujours tiré à 4 épingles, il était déjà radio amateur avant la guerre.

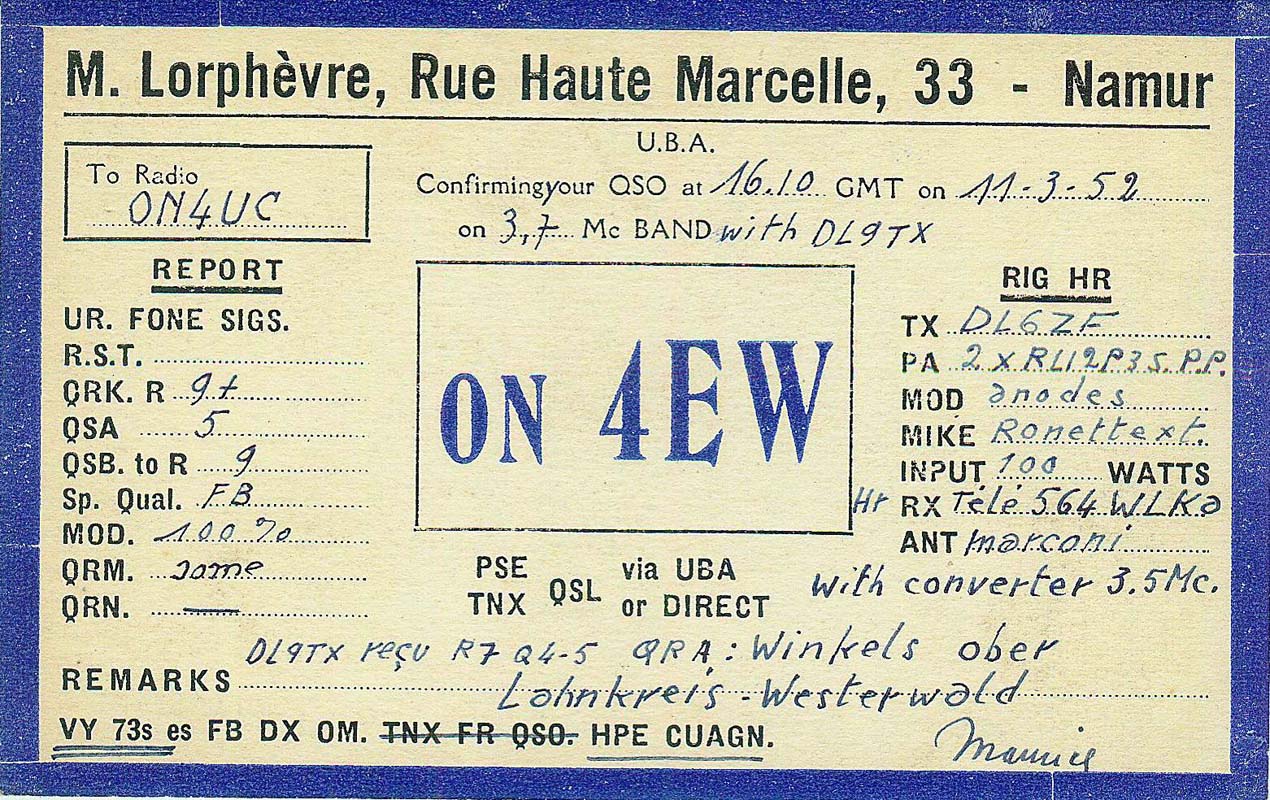

- ON4EW, Maurice Lorphèvre tenait un atelier d’horlogerie au 33, rue Haute Marcelle à Namur. Il est toujours en vie et habite Mettet.

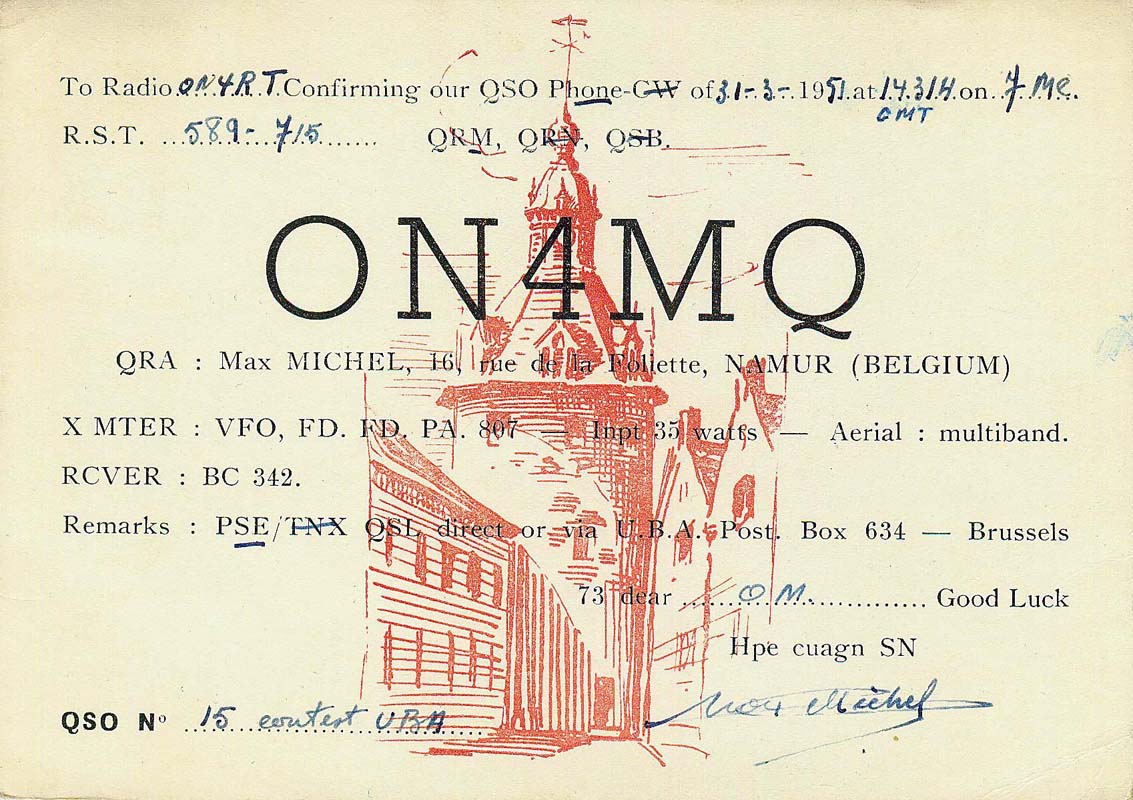

- ON4MQ, Max Michel, originaire de Tamines, habitait en ces années-là au 16, rue de la Foliette à Namur (Citadelle). Résistant au sein de la mission ‘Samoyède’, il fit partie

- ON4UC, Victor Liesens habitait 50, rue Piret Pauchet à Namur. Pionnier du ‘Réseau Belge’, il était le plus ancien radio amateur namurois. Un travail exhaustif lui a été consacré.

La réunion suivante eut lieu le dimanche 3 décembre 1950. (Taverne Astrid, de 10 heures à midi)

ON4UC était absent mais on remarquait la présence de 3 nouveaux ONL’s.

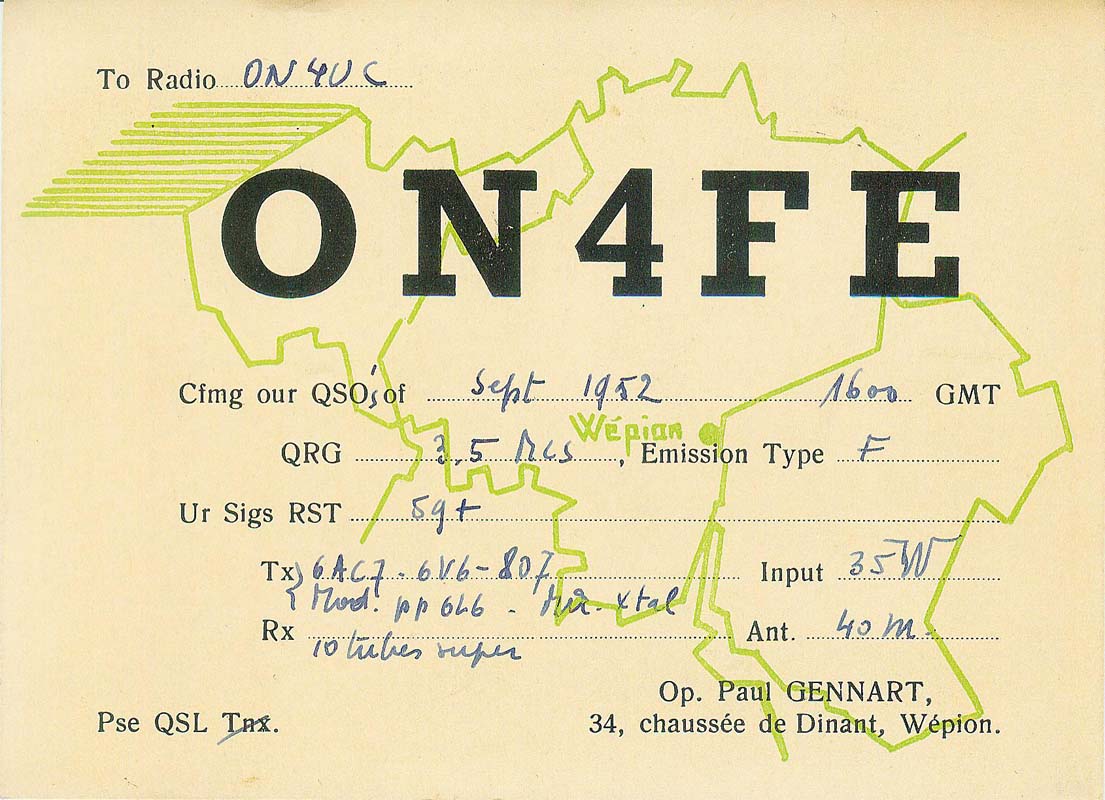

- Pierre et Paul Gennart, habitant au 34, chaussée de Dinant à Wépion. Ce dernier professeur à l’École Royale Militaire, présentera l’examen en 1951 et obtiendra l’indicatif ON4FE.

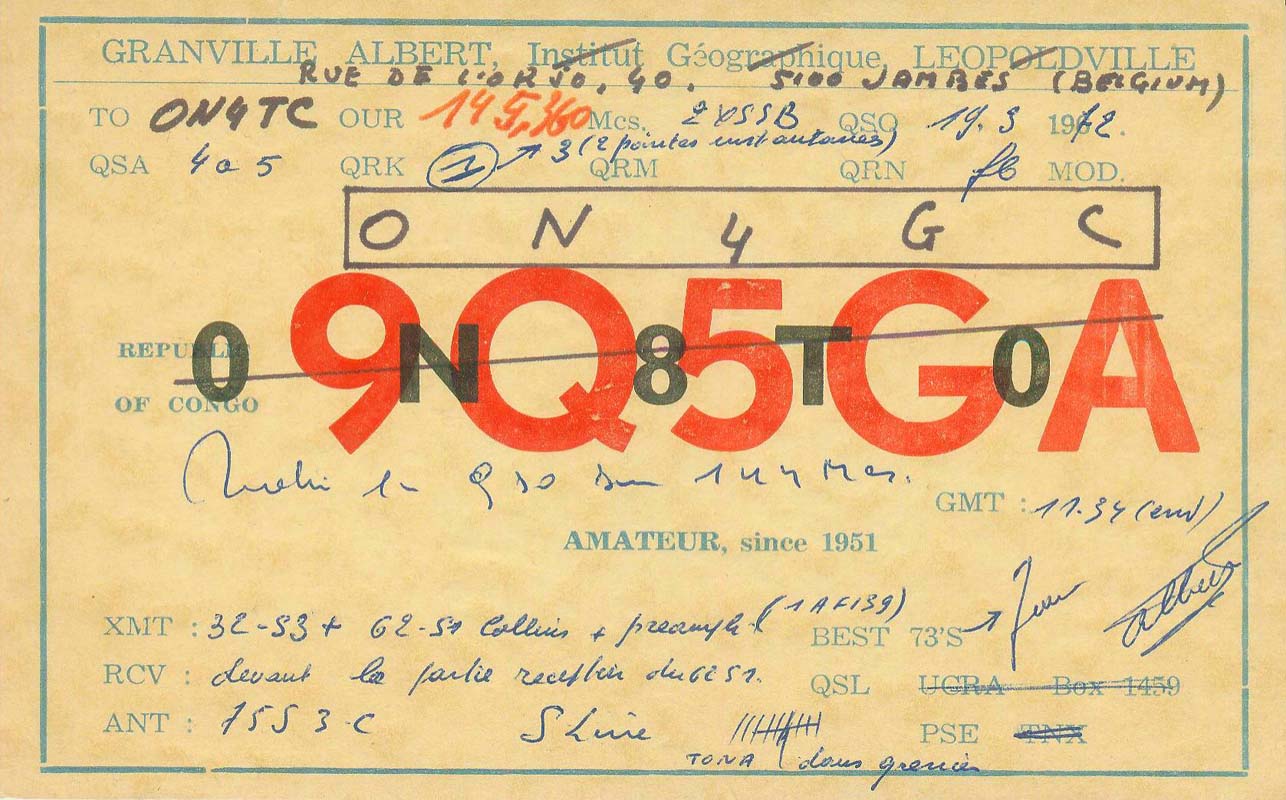

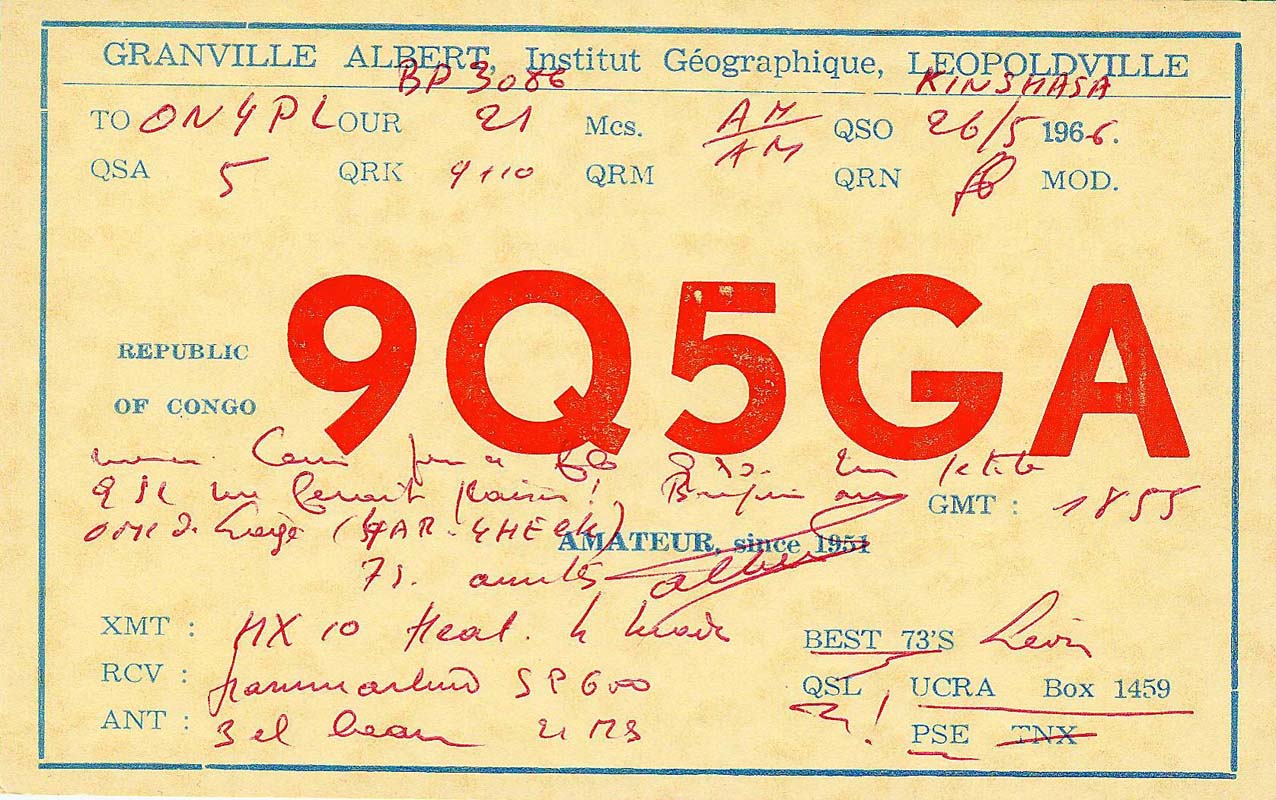

- Albert Granville, originaire de Tailfer, obtiendra sa licence en 1951 et deviendra 9Q5GA, à l’Institut Géographique de Kinshasa. À son retour en Belgique, il sera d’abord ON8TO, puis ON4GC au 40, rue de l’Orjo à Jambes.

Articles d’époque, cartes QSL et de nombreuses photos sont reproduits en documents annexes. Toute information supplémentaire sera la bienvenue.

La mission ‘Samoyède’ à Tamines.

1. - La revanche d’un peuple meurtri

Peu de temps après cette réunion, MM. Gravier et Maréchal se rendent à Tamines où ils trouvent MM. Bruyère et Gillard. Des brassards verts, au signe du chemin de fer leur sont remis afin de circuler dans la gare sans trop attirer l’attention. Les quatre hommes visitent la salle des machines électriques de la station. Les possibilités de fourniture du courant sont étudiées à cette occasion. Ainsi, dès le début, l’audace prévaut dans l’entreprise. Comme lieu de délibérations est choisi le bureau de Bruyère, un local situé au dessous de la cabine 67 (la sous-station électrique) de la station de chemin de fer de Tamines, elle-même placée sous la garde des rexistes. Avec une telle protection, la tranquillité est assurée.

Les prospections à la sous-station électrique en vue de l’alimentation du futur émetteur ainsi que les premiers travaux d’installation de l’antenne, seront d’ailleurs réalisés au vu de l’occupant, grâce au brassard vert des cheminots, authentifié par le cachet violet de la Deutsche Wehrmacht. Mais les Allemands ne se méfient-ils pas ? Et non, au contraire. Ils se félicitent de la prévoyance de ces cheminots qui fabriquent des pièces (soi-disant de rechange) et effectuent des travaux... en vue de parer à un sabotage éventuel de la cabine !

Gaston Bruyère constate tout de suite que son rôle ne consistera pas seulement à fournir le courant et à assurer la marche du poste. Le matériel qu’il reçoit n’est pas assemblé. Quoique connaissant la partie, il n’a jamais monté de poste semblable. Il lui est donc nécessaire de s’adjoindre un technicien en la matière. Il entre dès lors en contact avec Max Michel de Tamines à qui il expose, après les circonlocutions dictées par la prudence, ce qu’il attend de lui. Max Michel accepte. Bruyère fait à cette occasion coup double puisque Victor, frère de Max, rejoint à son tour les « conspirateurs ». Victor est lui aussi d’une aide précieuse à la mission étant donné qu’il possède une certaine formation en matière radiophonique.

Le problème de l’emplacement reste à résoudre. La raison pour laquelle Tamines est choisie comme centre des émissions, résulte de sa localisation à proximité de la gare. On songe tout d’abord à un wagon télégraphe se trouvant sur une voie isolée. Même le chef de station de Tamines est d’accord. Mais pour des raisons d’ordre pratique, cette idée est rejetée. Des démarches sont dès lors entreprises pour louer une petite maison située presque en face du bâtiment de la gare, sous prétexte d’y loger un réfugié. Le propriétaire refuse. Gaston Bruyère s’adresse alors à une personne très dévouée, sérieuse et prudente, sans lui révéler de quoi il s’agit avec exactitude. Elle accepte tout d’abord, mais le lendemain revient sur sa décision.

L’émetteur, provisoirement installé rue Cadastre à Tamines, doit bientôt être déménagé car l’installation du câble électrique d’alimentation qui en cours de route entre dans l’égout de la ville, suscite un intérêt plutôt gênant. Il n’y a en conséquence pas de temps à perdre, le départ s’impose.

Démonté et emballé, l’émetteur est transporté rue du Pont où l’attend un logis plus sûr. Plus sûr, mais pas définitif, car, à quelques jours de là, une indiscrétion rend indispensable un nouveau déménagement. On songe, cette fois, à l’installation au dessus du bureau du chef de gare allemand.

Le poste trouve alors refuge dans un wagon immobilisé depuis des mois dans le faisceau aboutissant au pont de chemin de fer de la rue du Roi Albert. Mais l’annonce du bombardement de la ligne ferroviaire doit bientôt l’amener rue de la Passerelle, n°10, au domicile de Gaston Bruyère, lui aussi à proximité des chemins de fer. La disposition des pièces du rez-de-chaussée de la maison qu’il occupe lui suggère la construction d’un mur de 9 m2 derrière lequel le matériel pourra être dissimulé. Ainsi, une chambre secrète est spécialement aménagée pour recevoir le poste.

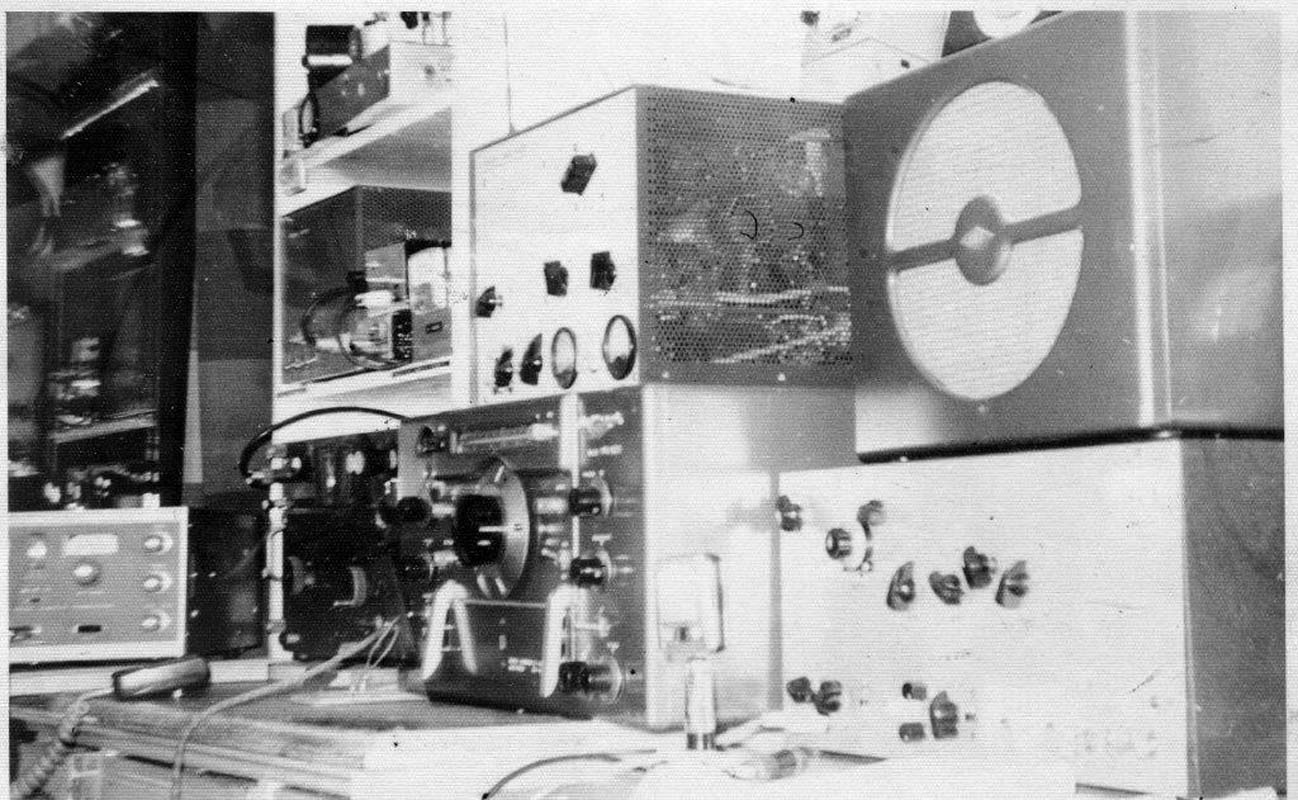

Cette « chambre-abri », est aménagée dans le fond d’une buanderie : le mur construit par Bruyère en fait une nouvelle pièce large d’1 mètre, profonde d’1m50 et haute de près de 2 mètres. On y accède par une ouverture de la cave large de 30 cm sur 50, percée dans le mur primitif et dissimulée derrière une cloison où se disposent casseroles, bouteilles et pots d’une ménagère, tout à fait ignorante de la cachette et, partant, de son précieux contenu. « Pour entrer dans cette pièce, il fallait d’abord entrer dans la cave, s’appuyer sur les marches de la cave avec les deux mains en arrière et par la force des bras entrer à l’intérieur de la pièce. Et à partir de ce moment-là, on baissait une petite couverture. La porte de la cave se refermait et l’émetteur était caché. On était tout à fait en sécurité » se souvient Georges Hubert (cfr note 01).

Une fois la cache trouvée et aménagée, Gaston Bruyère s’attelle à la réalisation, sur les indications de François Landrain, de l’étage basse fréquence de l’émetteur, avant la future mise au point par Max Michel. Il entreprend également plusieurs voyages à Bruxelles pour l’obtention de pièces détachées (notamment les transfos 110/220 volts, les self de filtrage, Master, etc.), et se rend ensuite à Houdeng pour prendre livraison de l’étage final, construit par Louis Roland. Il faut encore le transporter à Tamines : le colis est enregistré en gare et parvient à destination à bord d’un wagon de marchandises. Le problème de l’alimentation électrique a été réglé, mais il faut aussi prévoir, comme ailleurs, une alimentation autonome. Une batterie de piles sèches est installée, mais François Landrain ne veut pas entendre parler de celles-ci. Il leur faut coûte que coûte se débrouiller pour dénicher des accus. Victor Michel, est chargé d’en trouver. Il se rend alors à Bruxelles et trouve un commerçant qui se propose de les lui vendre moyennant fourniture de 40 kg de plomb. Après les avoir réuni avec beaucoup de difficultés, Victor Michel et Gaston Bruyère vont chercher les batteries nécessaires. Le montage final peut dès lors commencer. Celui-ci se fait en plusieurs temps par les frères Michel essentiellement, aidés en cela par Gaston Bruyère, au 10 rue de la Passerelle ainsi que dans les dépendances du chemin de fer. Il n’est pas sans intérêt de préciser que les Allemands visitent le local de la gare à plusieurs reprises : le matériel sous les yeux, ces derniers ne se doutent pas le moins du monde qu’ils ont affaire au poste de Radiodiffusion en cours de montage. A` maintes occasions, des parties du poste sont également transportées chez les frères Michel pour mises au point et essais.

Pour s’attirer les bonnes grâces des Allemands et distraire leur attention, Bruyère se met en rapport avec eux, s’occupant de leur poste récepteur de T.S.F. Il leur fait remarquer qu’une antenne leur serait nécessaire pour une meilleure réception : la multiplication des sabotages des voies ferrées les empêche, en effet, de capter clairement la voix du Grand Reich. L’excuse est ainsi trouvée pour justifier l’emploi d’un poteau bien dégagé, suffisamment haut pour capter les signaux de Berlin. Ce poteau que les Allemands utilisent pour leur réseau téléphonique, planté sur le talus à 40 mètres de la gare, face au bureau de Herr Hauptman - Commandant de la gare -, sert d’attache pour l’antenne de l’émetteur Samoyède. Il permettra de la sorte à l’émetteur clandestin d’élargir son champ de diffusion.

NOTE :

(01)

Interview de Monsieur Georges Hubert réalisée à Namur en date du 7 janvier 1998 (voir aussi : la photo de l’entrée secrète du poste clandestin).

3. - Premier souffle de liberté sur un air de Gounod

Les instructions imposent à présent le choix d’une longueur d’onde entre 200 et 300 mètres. Les bobinages doivent être conçus en conséquence. Le choix se porte sur 295 mètres (cfr note 02).

L’émetteur est prêt avant Pâques 44. La tentation d’émettre l’emporte sur l’interdiction formelle de François Landrain : trois essais ont lieu pendant la guerre. Tamines est le seul poste Samoyède à réaliser ce dangereux exploit. Les agents namurois, conscients du danger mais envahis par l’euphorie, émettent à trois reprises et cela sous la neutralité affichée de l’Ave Maria de Gounod - qui devint leur indicatif de guerre -. La musique religieuse diffusée doit ainsi éviter d’attirer l’attention des centres de repérages allemands. Ces essais ont lieu à une heure convenue avec des auditeurs choisis pour tester les résultats d’écoute : les Soeurs de la Providence, Melle Pourbaix, Messieurs Morlet, Duculot et Detraux. Ceux-ci ignorent l’emplacement du poste. De plus, Gaston Bruyère se met d’accord avec Louis Roland du poste de Houdeng, dans le souci de tester la distance. Si l’écoute est bonne, M. Roland enverra à M. Bruyère une carte postale conçue à peu près en ces termes : « J’ai bien reçu les 200 à 300 g. de tabacs [suivant la longueur d’onde que celui-ci captera à l’heure précise de la diffusion], il est d’excellente qualité, etc. » (cfr note 03). Louis Roland s’exécute. La réception est donc satisfaisante au loin. Bien que construit avec du matériel hétéroclite et pas toujours de premier ordre, l’émetteur développe la puissance, déjà respectable, de 75 kW (?), suffisante pour annoncer à tout le Namurois et même au-delà, l’heureuse nouvelle de la Libération.

Avril, mai 1944, les Alliés intensifient leurs bombardements sur les objectifs militaires tant en Allemagne que dans les pays occupés. L’emplacement du poste n’est pas d’une sécurité absolue. En effet, la maison occupée par Gaston Bruyère est en bordure de la gare de Tamines. On peut donc en craindre la destruction : fort heureusement, elle n’est pas atteinte par les bombes. Cette éventualité fait pourtant envisager le transfert provisoire du poste à Fosses où M. Maréchal garantit un local ad hoc. Mais ce projet est vite abandonné : le poste est déjà muré.

M. Maréchal qui, comme nous l’avons dit, appartenait à un service de renseignements, quitte Floreffe peu avant Pâques : une certaine surveillance paraît être exercée autour de sa maison. Il déménage dès lors chez sa sœur à Profondeville. C’est là que François Landrain vient un jour le trouver et lui donne l’ordre de s’adjoindre un second. Entre-temps, Bruyère informe Maréchal que la gare de Tamines est sous l’étroite surveillance de la Gestapo à cause de nombreux actes de sabotage. Comme c’était en gare de Tamines que ces deux messieurs se rencontraient le plus souvent, il fallait être prudent. Dans ces conditions, un intermédiaire devient nécessaire entre eux. Georges Hubert est chargé de ce rôle.

Chef de service à la C.N.A.A. (cfr note 04), Georges Hubert intègre de plus en plus le réseau Samoyède et devient progressivement l’adjoint et souvent, peu avant Pâques 44, le remplaçant d’Edgard Maréchal, installé à Profondeville. Muni d’un laissez-passer de la C.N.A.A. ainsi qu’un autre de la Kommandatur, cet honnête homme ne peut éveiller le moindre soupçon. Il a donc le libre parcours sur les 26 communes du canton de Fosses dont il est le Chef de service pour les livraisons de bétail. Il aide depuis longtemps déjà, au mieux de ses moyens, tous ceux qui luttent contre l’occupant, sans distinction de groupes, de mouvements. Il est tenu pour un homme très précieux pour bien des dirigeants de groupements de résistance.

Georges Hubert habite Jemeppe-sur-Sambre ; il lui est donc possible de se rendre à Tamines à vélo, directement au domicile de Bruyère en dehors des heures de présence de celui-ci à la gare. Grâce à cet indispensable intermédiaire, la contact reste établi entre Edgard Maréchal et le reste des agents. De sa « retraite », Edgard Maréchal communique par courrier avec Georges Hubert via une boîte établie à Fosses. Et ce dernier fait régulièrement la navette entre cette boîte et Tamines. Georges Hubert assure ainsi les liaisons, véhiculant à l’occasion des disques pris à Bruxelles, des éléments de pick-up provenant de Namur mais s’occupe surtout du ravitaillement des agents du poste clandestin de Tamines pendant les heures critiques. Il se dévoue et prépare l’enlèvement de la machine à écrire de la Corporation.

Juin 44, Gravier apporte à Maréchal une lettre, au chiffre de la R.N.B., en français et en anglais, habilitant ce dernier comme responsable du poste de Tamines et demandant l’aide éventuelle des autorités belges et alliées. Maréchal habite toujours Profondeville et Landrain reste toujours en contact avec les constructeurs à qui il donne des mots de passe. C’est ainsi que Georges Kuhn se présente chez Bruyère vers le mois de juillet 1944. Le premier s’installe dans les environs et reste en rapport étroit avec le second.

NOTES :

(02)

Les Samoyèdes ne se doutent pas à cet instant que quelques jours avant la Libération, ils recevront un cristal de quartz, prévu pour une longueur d’onde de 200 m, ce qui obligera les techniciens à de nouveaux changements

(03)

Papiers personnels de Gaston Bruyère (document d’archives).

(04)

La Corporation nationale de l’Agriculture et de l’Alimentation est l’un des organismes officiels de ravitaillement sous l’Occupation.

4. - L’heure pour Georges Kuhn de reprendre le micro

Le 8 juin 1944, Radio-Belgique émet sur les antennes de la B.B.C. : « Le roi Salomon a mis ses gros sabots. » Ainsi, le signal de mobilisation est donné aux groupes de résistants belges, préparés de longue date à la grande mission de sabotage. Jour après jour, sur une carte clandestine, on épingle les opérations militaires. Les fortifications du Mur de l’Atlantique s’effondrent, les troupes alliées accentuent leur avance et libèrent les villes et les villages français de plus en plus rapidement. Nous attendons nos libérateurs. Mais les journées d’attente sont longues, angoissantes et remplies d’émotion de toutes sortes. (cfr note 05) Les Samoyèdes, satisfaits et confiants, attendent patiemment le grand jour, lorsqu’ils apprennent à la veille de la libération de la ville que des maquisards étrangers, afin d’entraver la circulation ferroviaire allemande, se disposent à faire sauter la sous-station électrique, seule source du courant alternatif indispensable à l’émetteur. Heureusement, ce sabotage qui, en quelques secondes, aurait rendu inutile le travail de tant de mois, peut être empêché.

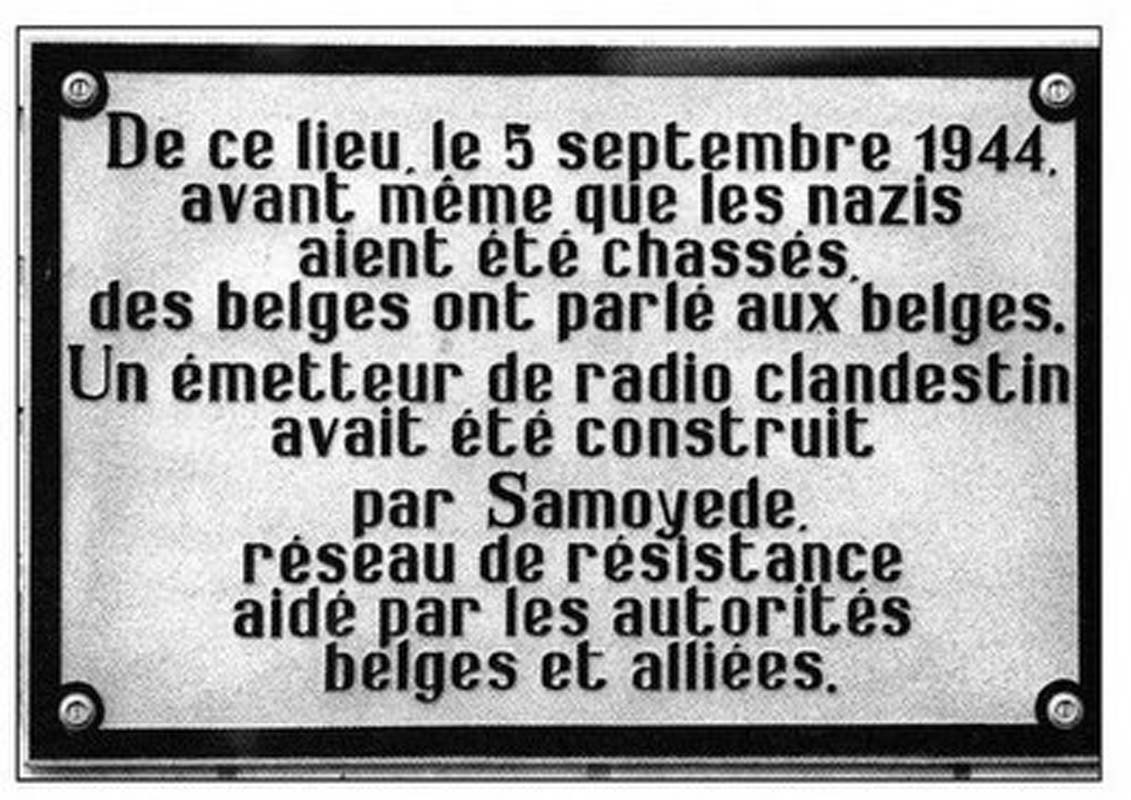

Les opérations se précipitent, le secret s’élargit et Kuhn rejoint au poste R.N.B. à Tamines l’équipe Samoyède élargie des membres Duculot, Morlet, Delvigne et Lambotte. Les agents passent la dernière nuit d’Occupation debout, en alerte et en armes, prêts à marcher. Le poste de radio et la sous-station électrique fournissant le courant sont également protégés par des armes recueillies dès le début de la guerre par Bruyère et cachées jusque là chez lui. Du 2 au 5 septembre 1944, des agents de la mission Samoyède et de l’Armée de la Libération, mitraillette au bras, gardent en permanence la sous-station électrique et la maison recelant l’émetteur. Le mardi matin, la bataille commence entre les patriotes belges et les Allemands. L’ennemi est chassé du voisinage du poste : les environs de la station d’émission sont affranchis, le raccordement à la sous-station électrique est réalisé à la vitesse de l’éclair, de même que l’installation de l’antenne en haut du mât qui ne recevra plus dès cet instant la voix du Grand Reich...

Mais tout ne va pas sans ennuis. Un ennemi sournois va se révéler être l’humidité dégagée par le mur nouvellement construit. Pour le combattre, un réchaud d’1 kW fonctionne jour et nuit. Cela ne suffit pas : le 5 septembre, jour de la libération de Tamines, un transfo lâche en dernière minute, empêchant l’émission de 13h de démarrer.

Ainsi, à 18h, après cinq heures de travail acharné, alors que les canons tonnent encore dans les bois voisins, le journaliste Georges Kuhn s’installe au micro. C’est lui qui, le 10 mai 1940, à 4 heures du matin, avait eu la pénible mission d’annoncer l’invasion du pays sur l’antenne de la Radio nationale. Quatre ans après, c’est pour une toute autre nouvelle qu’il reprend l’antenne :

Allô, ... allô...

Ici, Radiodiffusion Nationale Belge, émetteur de la région de Namur. Vous entendez en ce moment, une émission de la Radiodiffusion Nationale Belge de la région de Namur sur la longueur d’ondes de 205 mètres. Cet émetteur a été préparé clandestinement pendant l’occupation allemande par une mission de guerre sur ordre du gouvernement belge et des autorités militaires en Grande-Bretagne, pour assurer un service de radiodiffusion dès le départ de l’occupant et établir un contact immédiat entre les autorités civiles et militaires de la population belge.

En suite (sic) d’un accord intervenu à Londres entre le gouvernement belge et le Commandement suprême allié, seuls les émetteurs de la Radiodiffusion Nationale Belge sont autorisés à fonctionner en territoire libéré.

Nous vous répétons que vous entendez en ce moment une émission de la Radiodiffusion Nationale Belge, de son émetteur pour la région de Namur. Nous émettons provisoirement sur la longueur d’ondes de 205m. (...)

(cfr note 06)

Pendant une heure, cette radio de la liberté diffusera des chansons d’avant-guerre et des marches militaires dont la Marche du 13ème de ligne, si chère aux Namurois. (cfr note 07)

Rapidement, les Belges se mettent à l’écoute. La veille déjà, quelques heures à peine après la libération de la capitale et le jour même à 13h30, une émission triomphante de la R.N.B. partait de la banlieue bruxelloise, annonçant à la population les longueurs d’ondes propres à chaque région :

Au fur et à mesure de l’avance foudroyante des troupes alliées sur le sol de notre Patrie, retentissent, l’un après l’autre, tel l’écho de la liberté retrouvée, les appels vibrants d’allégresse, des postes régionaux de la Radiodiffusion Nationale Belge. (...)

Ainsi se poursuit méthodiquement la réalisation d’un plan conçu et préparé sous l’Occupation en vue de donner éventuellement, le moment venu, une aide précieuse à la Résistance et d’établir en tout cas le contact, dès le départ de l’occupant, entre les autorités militaires et civiles et la population belge. (cfr note 08)

A` Londres, Théo Fleischman a l’intense émotion d’entendre ainsi la voix d’André Guéry (cfr note 09). Tous les journaux des pays alliés l’ont écrit : aucun pays libéré n’a réussi à reprendre ses émissions nationales aussi promptement que la Belgique et à rendre, par la même occasion, d’importants services aux armées alliées.

NOTES :

(05)

La « téhessef »... face à la guerre des ondes.

(06)

Document d’archives non publié (voir photo de l’émetteur et textes de la première émission de Tamines).

(07)

Extrait du programme musical de Tamines le 5 septembre 1944

(08)

Document d'archives du 5 septembre 1944. Emission Samoyède de Bruxelles

(09)

Voir photo des annonce des fréquences des nouvelles émissions belges sur les ondes de la B.B.C. et texte de l’émission Samoyède de Bruxelles du 5 septembre 1944.

5. - L’information dans le feu de l’action

Ainsi, Tamines, ville martyre en 1914-1918, devint en 1940-1945 ville héroïque. Comme l’a déclaré le Ministre de la Justice le 16 septembre 1944 : « notre pays peut être fier de l’œuvre qu’ils [les agents Samoyède de Namur] ont signés de leur sang et de leurs souffrances. Grâce à la mission Samoyède, la voie de la patrie insoumise a pu, le bâillon à peine arraché, retentir à travers l’univers pour proclamer à tous, l’irréductible volonté de vivre d’un peuple indomptable. » (cfr note 10)

« Nous étions libérés, nous avions été jusqu’au bout, sans risques, sans disparitions. Nous étions dans la joie et directement plongés dans le travail » se souvient par ailleurs Georges Hubert. Avant d’émettre, nous devions nous mettre en rapport avec les Américains, ce que chacun de nous fit dans la fonction qu’il exerçait. Mais pour les Alliés, l’essentiel était de combattre, d’avancer (cfr note 11).

Avec l’aide des Alliés, les services techniques sont rapidement rééquipés. Chaque poste régional reçoit notamment deux émetteurs de 2 à 5 kW et des antennes qui donnent d’excellents résultats et font dès lors entendre leurs émissions. dans des zones non couvertes auparavant. Du côté des programmes, il faut suppléer aux destructions effectuées par les Allemands. Le Haut Commandement allié fournit 1800 disques et la B.B.C. des disques et des textes convenant particulièrement à l’ambiance de joie et d’euphorie dans laquelle la population se trouve plongée. Un service d’écoute est organisé, qui remet aux rédactions la transcription des nouvelles des postes étrangers et à la Sûreté de l’Etat celle des émissions des postes allemands. « Après quelques jours, l’organisation s’est faite, et en plus de ces informations étrangères et des informations régionales (dictées soit par le gouvernement provincial, soit par le Commissaire d’arrondissement ou éventuellement de la commune), nous recevions chaque jour grâce à une estafette anglaise, un pli Belga, en provenance directe de Bruxelles. C’était surtout ce que nous appelions les « mercuriales » : prix du chou-fleur, date d’arrivée des convois de ravitaillements, nature des timbres à utiliser à cette occasion, coupure de l’eau dans telle commune, etc. Nous annoncions également les communiqués gouvernementaux, les futures élections, etc. » nous confie Georges Hubert. « Les Américains, quant à eux ne nous donnaient rien à transmettre » poursuit-il (cfr note 12). Mais la R.N.B. a aussi pour mission impérative d’informer les compatriotes, encore en territoire occupé et en Allemagne, de l’évolution des combats.

A` Tamines, Georges Hubert se retrouve très vite le premier assistant de Georges Kuhn, journaliste I.N.R. en 1940 et dès juillet 44, nommé pour animer la station par les clandestins belges du Conseil d’administration de la R.N.B. (représenté par Jan Boon, Pierre Clerdent et Julien Kuypers). Programmation, sélection de disques, récolte des communiqués d’intérêt général, fiches de droits d’auteur : tel est le travail à présent quotidien de Georges Hubert. Mais Georges Kuhn, très vite débordé, ne voit pas d’un mauvais œil Georges Hubert au micro : « Occupe-toi des annonces et des désannonces », « et si tu lisais les communiqués ? », « et si tu animais aussi Le Point de Midi - une séquence de cinq minutes faite d’une nouvelle - ? ». Voilà l’administratif Georges Hubert devenu presque speaker comme il deviendra bientôt presque journaliste, tout en poursuivant ses tâches administratives.

Dès le mois d’octobre, l’équipe (huit personnes) avec son émetteur quittent leur « trou » et déménagent au 2e étage d’une maison de la Rue des Combattants à Tamines, dans des installations rudimentaires certes mais plus nettement stabilisées. C’est là que pendant quelques mois, artistes, conférenciers, orchestres, comédiens français et wallons se succèdent modestement, mais dans l’enthousiasme et la joie d’une liberté reconquise. Fin décembre, on prépare les caisses pour évacuer face à l’offensive von Rundstedt qui, on le sait, échoua finalement.

Dès juin 1945, les installations sont transférées (cfr note 13) vers des émetteurs plus puissants et plus modernes, aménagés dans des studios et des bureaux du 15, Avenue de Stassart à Namur, au grand désappointement des Taminois d’ailleurs ; bon nombre ont gardé en mémoire le message du jour prononcé par Théo Fleischman au concert de gala donné par le Grand Orchestre de la Radio Nationale Belge le 28 juin 1945 au Trianon : « Tamines est et restera le berceau de l’émetteur de Namur et c’est avec fierté que doit vibrer dans nos cœurs le souvenir du dévouement des Belges qui ont contribué à cette réalisation. » (cfr note 14)

De deux à trois heures d’émissions quotidiennes, la station passe de cinq à six heures. En 1945, les prisonniers de guerre, les déportés, les travailleurs obligatoires, les internés de camps de concentration rentrent au pays. Georges Hubert passe la plupart de son temps dans les gares. Il recueille un maximum de renseignements chez les arrivants. Dès le départ du train, d’interminables listes de personnes sont diffusées. Il dit « Vous êtes sur antenne, remettez le bonjour à votre famille... », etc., les émissions de disques étant ainsi interrompues pour diffuser ces bonnes nouvelles. Chaque localité peut donc s’organiser pour fêter dignement le retour des siens.

NOTES :

(10)

Archives personnelles de Monsieur Georges Hubert. Commémoration du 40ème anniversaire de la Libération à Tamines le 19 octobre 1984.

(11)

Interview de Monsieur Georges Hubert réalisée à Namur en date du 7 janvier 1998.

(12)

Ibid.

(13)

Ce transfert vers le chef-lieu de la Province est à la base du Centre de Production de Namur-Luxembourg et du Brabant Wallon de la R.T.B.F., où sont actuellement occupés plus d’une centaine d’agents.

(14)

Archives personnelles de Monsieur Georges Hubert. Commémoration du 40ème anniversaire de la Libération à Tamines le 19 octobre 1984.

Sources

- Archives personnelles de Monsieur Georges Hubert.

- Documents préparatoires aux émissions Jours de Libération, R.T.B.F.-Charleroi.

- Hubert, G., Namur en images 1939-1945, Namur, Edico, 1991, pp.179-188.

- Interview de Monsieur Georges Hubert réalisée à Namur en date du 7 janvier 1998.

- La « téhessef »... face à la guerre des ondes (reconstitution sonore réalisée par Georges Hubert le 5 septembre 1994 sur l’antenne de la R.T.B.F.-Namur, lors des manifestations commémoratives de la Libération).

- Lhoir, G., La mission Samoyède : les maquisards de la radio nationale belge 1940-1945, Bruxelles, Hatier, 1984, pp. 159-168.

- Papiers personnels de Messieurs Bruyère, Landrain , Michel et Ugeux consignés par le C.E.R.H.S.G.M. (rapports de mission, témoignages, feuilles de route, etc.)

- Petit, L., Histoire(s) et présence(s) de la R.T.B.F. en Namur-Luxembourg-Brabant wallon, Namur, Radio-Télévision-Culture asbl, 1998, pp.14-26 ; 38-42.

- Vanwelkenhuyzen, J., La libération de la Belgique. Quelques aspects des opérations militaires, Bruxelles, Revue belge d’Histoire militaire, XII-1984, pp. 725-758.

- Blog consacré à la Mission Samoyède (1940-1945) et à son initiateur, le Baron Paul-M.G. LÉVY (1910-2002)

http://rusra-kuiad.blogspot.be/2005/11/ms-6-8-la-mission-samoyde-tamines.html?m=0

Mission ‘Samoyède’ BIBLIOGRAPHIE

CUMBERBATCH G. & HOWITT D., « Social communication and War : the mass media » in La communication sociale et la guerre, Bruxelles, Etablissement Emile Bruylant, colloque des 20, 21, 22 mai 1974, pp. 127-247.

+Documents préparatoires aux émissions Jours de Libération, R.T.B.F.-Charleroi

+INBEL, Les Belges en Grande-Bretagne. Activités politiques.

+MINISTERE BELGE DES AFFAIRES ETRANGERES, Belgique, la relation officielle des événements 1939-1945, London, Evans Brothers Limited - Hazell, Watson & Viney, 1941.

+UGEUX, W., « Evolution de l’importance de l’impact de la communication sociale sur le déroulement de la guerre de 1940 à nos jours » in La communication sociale et la guerre, Bruxelles, Etablissement Emile Bruylant, colloque des 20, 21, 22 mai 1974, pp. 40-45.

+UGEUX, W., « La communication de masse, instrument de paix et arme de guerre » in La communication sociale et la guerre, Bruxelles, Etablissement Bruylant, colloque des 20, 21, 22 mai 1974, pp. 111-126.

+VANBERGEN, M., Institut National Belge de Radiodiffusion, Radio-Belgique et Radiodiffusion Nationale Belge (1939-1944), Bruxelles, ULB, 1975.

+WILLEQUET, J., Sentiment national en Allemagne et en Belgique (19-20ème), Bruxelles, ULB, colloque des 25 et 26 avril 1963.

+WILLIQUET, J., Le gouvernement belge à Londres (1940-1944) in Conference on Governements isolated in London during the Second World War, London, 24 octobre 1977.

Document audiovisuel

+Emission Jours de Libération ; présentée par Bernard BALTEAU en direct de Tamines le 5 septembre 1994 - R.T.B.F. - Charleroi.

Document radiophonique

+La « téhessef »... face à la guerre des ondes (reconstitution sonore réalisée par Georges Hubert le 5 septembre 1994 sur l’antenne de la R.T.B.F.-Namur, lors des manifestations commémoratives de la Libération).

Interviews

+Comte Pierre CLERDENT, Beaufays le 27 mars 1998.

+Monsieur Georges HUBERT, Namur le 7 janvier 1998.

+Professeur émérite Paul M-G. LÉVY, Gembloux les 5 décembre 1997 et 14 avril 1998.

Ouvrages

+BAMBERGER, M., La radio en France et en Europe, Paris, PUF, 1997.

+BALACE, F., L’an 40. Jours de sursis, Bruxelles, Crédit Communal, 1990

+BALACE, F., Jours de chagrin, Bruxelles, Crédit Communal, 1991.

+BEDARIDA, F., L’Allemagne de Hitler 1933-1945, La Flèche, Seuil, 1991.

+BENHAÏM, J-P., BONVOISIN, F., & DUBOIS, R., Les radios locales privées, Paris, ESF, 1985.

+BERNARD, H., L’autre Allemagne. La Résistance Allemande à Hitler 1933-1945, Bruxelles, La Renaissance du livre, 1976.

+BERNARD, H., La résistance 1940-1945, Bruxelles, La Renaissance du livre, 1969.

+BERNARD, H., « La résistance en Belgique. Les services de renseignements belges au cours de la Seconde Guerre mondiale » in European Resistance Movements 1939-1945, Oxford ; London ; New York ; Paris, Pergamon Press, 1964, pp. 259-262.

+BOON, J., Zo was Jan Boon, Antwerpen, Artistenfonds, 1962.

+BOURDET, Cl., L’aventure incertaine : de la Résistance à la Restauration, Paris, Stock, 1975.

+BUCHBENDER O. & HAUSCHILD R., Radio Humanité, les émetteurs allemands clandestins 194O, Paris, France-empire, 1986.

+BUTON, Ph., Résistances 1940-1945, Paris, LNDP, 1990.

+CHARLES J-L. & DASNOY Ph., 1940-1942, Les dossiers secrets de la police allemande en Belgique, Lier, Arts & Voyages, 1972, Tomes I et II.

+CHEVAL, J-J., Les radios en France. Histoire, état et enjeux, Rennes, Apogée, 1997.

+COMMISSION DE L’HISTORIQUE DE LA RESISTANCE, Livre d’Or de la Résistance belge, Bruxelles, Leclercq, 1948.

+CREMIEUX-BRILHAC, J-C., Ici Londres 1940-1944 : Les voix de la Liberté, Paris, La documentation française, 1975, 5 vol.

+DE LAVELEYE, V., Ici Radio-Belgique, Bruxelles, Ad. Goemaere, 1949.

+DE LAUNAY, J., La vie quotidienne des Belges sous l’Occupation, Bruxelles, Legrain, 1982.

+ DELPEREE, F., « Radio et télévision en Belgique » in Debbasch, Ch., Radio et télévision en Europe, Paris, CNRS, 1985, pp. 65-79.

+DIAMANT, D., Combattants, héros et martyrs de la Résistance, Paris, Renouveau, 1984.

+DUJARDIN, J., « Histoire de la radio en Belgique » in Communauté des radios publiques de langue française, La guerre des ondes : histoire des radios de langue française pendant la Deuxième Guerre mondiale (sous la direction de ECK H.), Montréal : Hertubise - H.M.H. ; Lausanne : Payot ; Bruxelles : Editions Complexe ; Paris : Armand Colin, 1985, pp. 157-225..

+DUJARDIN, J., La Belgique occupée : Résistance et Répression, Bruxelles, Ministère de l’éducation nationale et de la culture Française, 1977, 2 vol.

+FERRO M.& PLANCHAIS J., Les médias et l’Histoire, Paris, CFPJ, 1997.

+FERRO, M., Questions sur la Seconde Guerre mondiale, Paris, Casterman, 1993.

+GERARD-LIBOIS J. & GOTOVITCH J., L’an 40. La Belgique occupée, Bruxelles, CRISP, 1971.

+GALLE H. & TANASSEKOS Y., La Résistance en Belgique, Bruxelles, Collet, 1979.

+GOTOVITCH, J., Sous la régence : résistances et pouvoirs, Bruxelles, CRISP, 1983.

+Héros et martyrs 1940-1945, Nos fusillés, Bruxelles, Rosez, 1946.

- Vol. 2 - UGEUX, W., Les services de renseignement et d’action, pp. 25-44.

- Vol. 5 - HONOREZ, J., La presse clandestine, pp. 89-106.

- Vol. 17 - VERHOEVEN, J., Au seuil de l’éternité, pp. 255-270.

+HUBERT, G., Namur en images 1939-1945, Namur, Edico, 1991.

+JACQUEMYNS, G., La Société belge sous l’occupation allemande 1940-1944, Bruxelles, ULB, Nicholson & Watson, 1950, 3 vol.

+KREIT G. & LOHEST C., La Défense des Belges devant le Conseil de guerre allemand, Liège, Pax, 1945.

+LEAN, T., Voices in the Darkness, London, Secker & Warburg, 1943.

+LEVY, P. M-G., Casse-cou, ou A travers l’Europe à la recherche d’une méthode d’occupation (10 lettre d’Allemagne), Liège, Société d’Impression et d’Edition, 1946.

+LHOIR, G., La mission Samoyède : les maquisards de la Radio nationale belge 1940-1945, Bruxelles, Hatier, 1984.

+LUCHIE, G-H., La Belgique au temps de l’Occupation 1940-1945, Bruxelles, La Renaissance du livre, 1972.

+Mc LUHAN, M., D’œil à oreille : La nouvelle Galaxie, Paris, Denoël-Gonthier, 1977.

+Mc LUHAN, M., La Galaxie Gutenberg : face à l’ère électronique, les civilisations de l’âge oral à l’imprimerie, Tours, Mame, 1967.

+Mc LUHAN, M., Pour comprendre les média : les prolongements technologiques de l’homme, Tours : Mame ; Paris : Seuil, 1968.

+MABILLE, X., Histoire politique de la Belgique, Bruxelles, CRISP, 1997.

+MICHEL, H., 1939 La Deuxième Guerre mondiale commence, Bruxelles, Complexe, 1982.

+MICHEL, H., La guerre de l’ombre : la Résistance en Europe, Paris, Grasset et Fasquelle, 1970.

+MOREAU, J-G., « La radio » in Mass Media II, Bruxelles, Bloud & Gay, 1966.

+NOGUERES, H., La première année, juin 1940-1941, Paris, Laffont, 1967.

+NOGUERES, H., La vie quotidienne des résistances de l’Armistice à la Libération (1940-1945), Paris, Hachette, 1984.

+NOUTHE, F., La communication radiorale, Louvain-La-Neuve, Cabay, 1982.

+PARROT, J., La guerre des ondes de Goebbels à Kadhafi, Paris, Plon, 1987.

+PETIT, L., Histoire(s) et présence(s) de la R.T.B.F. en Namur-Luxembourg-Brabant wallon, Namur, Radio-Télévision-Culture asbl, 1998.

+REMOND, R., Le Xxème siècle, de 1914 à nos jours, La Flèche, Seuil, 1989.

+SABBAGH, A., La radio : rendez-vous sur les ondes, Evreux, Gallimard, 1995.

+SEMELIN, J., Sans armes face à Hitler : la résistance civile en Europe : 1939-1943, Paris, Payot, 1989.

+STRUBBE, F., Services secrets belges 1940-1945, Gand, Madoc, 1998.

+STRUYE, P., L’évolution du sentiment public en Belgique sous l’occupation allemande, Bruxelles, Lumière, 1945.

+TARDIEU, J., « Littérature et radio » in Grandeurs et faiblesses de la radio, Paris, Unesco, 1969.

+THOVERON, G., Radio et télévision dans la vie quotidienne, Bruxelles, ULB, 1971.

+THOVERON, G., « Bruits de l’entre-deux-guerres » in Association des licenciés en journalisme et communication de l’ULB, ULB à la une : la Belgique et l’Université Libre racontées par la presse, Bruxelles, Le Cri, 1988, pp. 51-77.

+TIEVANT, S., Les radios de proximité, Paris, La Documentation Française, 1986.

+UGEUX, W., Histoires de résistants, Paris-Gembloux, Duculot, 1979.

+VANWELKENHUYZEN, J., L’agonie de la paix 31 août -3 septembre 1939, Paris- Louvain-La-Neuve, Duculot, 1989.

+VASSEUR, F., Les médias du futur, Paris, PUF, 1992.

+VERHOEYEN, E., La Belgique occupée, de l’an 40 à la Libération, Bruxelles, De Boeck, 1994.

+WARD, K., Mass Communications and the Modern World, London, Macmillan Press LTD, 1989.

+WILLEQUET, J., « La Belgique et la Deuxième Guerre mondiale, orientations bibliographiques », in Bücherschau der WKB, Weltkriegsbücherei, 1955, pp. 239-247.

+WILLEQUET, J., La Belgique sous la botte : résistances et collaborations 1940-1945, Paris, P.U.F, 1986.

Périodiques et articles de journaux

+ALEXANDRE, A., BECQUART, F., & CAROZZO S., Le vent de la liberté, Stavelot, Chauveheid, 1994, 4 vol (catalogue de l’exposition organisée à Welkenraedt dans le cadre du 50e anniversaire de la Libération).

+ Cahiers R.T.B., 1923-1973, La radio belge a 50 ans, Bruxelles, Fostier-RTB, 1973.

+DUJARDIN, J., « La radio en temps de guerre » in DUJARDIN, J., RYMENANS, L., & GOTOVITCH, L., Inventaire de la presse clandestine (1940-1944) conservée en Belgique, Bruxelles, Archives générales du Royaume, Centre national d’Histoire des Deux Guerres mondiales, 1966.

+DUJARDIN, J., « Inventaire des publications périodiques clandestines (1940-1944) de la province de Liège », in Cahiers d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, Bruxelles, 1967, T.I, p. 34-95.

+GOTOVITCH, J., Archives des partisans armés ; inventaires, Bruxelles, Centre de recherches et d’études historique de la seconde guerre mondiale, 1974.

+HANKARD, M., « La radio en Belgique à travers cinquante ans d’existence » in Cahiers R.T.B., La radio hier et aujourd’hui, Bruxelles, R.T.B., 1973, pp. 5-35.

+JESPERS, J-J., « L’information en emballage perdu » in Cahiers R.T.B., La radio hier et aujourd’hui, Bruxelles, R.T.B., 1973, pp. 61-63.

+LEVY, P. M-G., « Il y a 30 ans naissait le V » in Le Soir, 7/12/1971.

+LEVY, P. M-G., « Les conditions de paix de la radio nazie » in Cahiers d’Histoire de la Seconde Guerre mondiale, Bruxelles, n°27, 1980, pp. 5-20.

+LEVY, P. M-G., « Un monument ixellois peu connu : La radio honore ses morts au combat » in Mémoire d’Ixelles, Ixelles, n°35, sept 89, pp. 7-9.

+LHOEST, H., « Radio 73 : tendances en Europe » in Cahiers R.T.B., La radio hier et aujourd’hui, Bruxelles, R.T.B., 1973, pp. 38-60.

+LHOIR, G., « La mission Samoyède, précieuses retombées à Bruxelles » in Le point d’interrogation, Bruxelles, R.T.B., IV/1985, pp. 19-21.

+MATHIAS Th. & MILO Th., « Evolution du public de la radio de novembre 1969 à septembre 1972 » in Cahiers R.T.B., La radio hier et aujourd’hui, Bruxelles, R.T.B., 1973, pp. 116-133.

+Moniteur belge, n°24, Londres, 13 novembre 1942, pp. 476-477.

+STERNBERG B. & SULLEROT E., Aspects sociaux de la Radio et de la Télévision, Paris-La Haye, Cahiers de la R.T.B., Mouton & Co., 1966.

+« Théo Fleischman, qui créa en 1926, sur Radio Belgique, le premier journal parlé dans le monde, est mort à 86 ans » in La Lanterne, 5/03/1979.

+UGEUX, W., Aspect divers de la psychologie du résistant belge 1940-1945, Revue Internationale d’Histoire militaire, Bruxelles, 1970, n°29, pp. 963-972.

+UGEUX, W., « Les réseaux belges de renseignements » in Clio, La Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, Liège, C. de la Pédagogie de l’histoire et des sciences de l’homme, 1978, pp. 22-31.

+ « Un chef de la R.N.B. » in L’écho de la Belgique, 15 et 22 septembre 1945.

+VANWELKENHUYZEN, J., La libération de la Belgique. Quelques aspects des opérations militaires, Bruxelles, Revue belge d’Histoire militaire, XII-1984, pp. 725-758.

+WILLEQUET, J., Regards sur la politique belge d’indépendance 1936-1940, Bruxelles, Revue d’Histoire de la Deuxième Guerre mondiale, n°31, VII-1958, pp. 3-11.

+Vive la radio, Bruxelles, Crédit Communal de Belgique avec la collaboration de la RTBF, BRT et communauté radiophonique des Programmes de langue françaises. (Catalogue de l’exposition qui s’est tenue à Bruxelles du 21/11/80 au 4/01/81).

Source :

Source :

http://rusra-kuiad.blogspot.be/

Documents annexes

Quelques photos