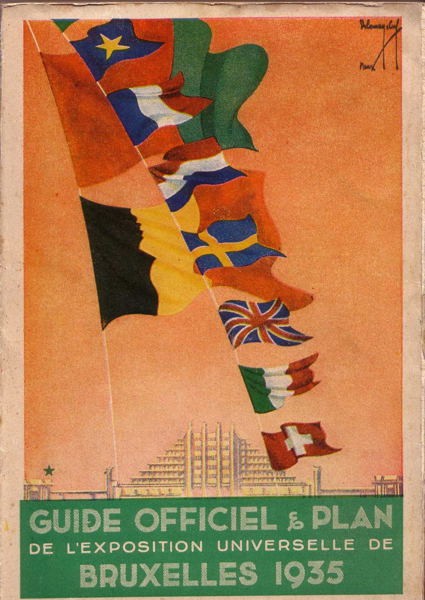

27/4/1935 – 6/11/1935

Célébration des transports

En 1935, la Belgique célébrait le centenaire de la création de sa première ligne de chemin de fer. C'est donc tout naturellement que le thème des transports fut choisi. On retrouve d'ailleurs, sur la façade du Grand Palais, différentes statues, allégories des transports belges : aviation, navigation, locomotive à vapeur... Cet anniversaire fut l'occasion pour la Belgique et les pays participants de revenir sur les progrès accomplis en matière de transport pendant un siècle. Le public pouvait également visiter le prototype d'une gare « modèle ».

Entre art et technique

L'Exposition se proposait de fournir aux visiteurs une vue d'ensemble de la production humaine. Ainsi, les savoirs techniques et l'art dans toute leur diversité furent célébrés. Pour concrétiser ces objectifs, c'est l'architecte Joseph Van Neck qui fut choisi pour concevoir les plans de l'exposition. Son expertise en matière d'expositions universelles et internationales faisait de lui la personne idéale pour s'occuper d'un tel chantier. Il réussit à faire du site un endroit harmonieux et bien pensé. Sa réalisation principale, le Palais des Expositions, était une structure monumentale faite de béton armé. L'utilisation de ce matériau montrait bien que l'innovation avait sa place au cœur de l'Exposition.

La présence de grandes maisons

En dehors des pavillons liés à l'industrie, de nombreuses entreprises étaient présentes lors de l'Exposition. Deux d'entre elles lancèrent d'ailleurs des nouveaux produits spécialement pour l'occasion, sans savoir qu'ils allaient devenir très populaires. La maison Lancôme y présenta ses premiers parfums et le chocolatier Côte d'Or conçut ses mignonnettes de chocolat en guise d'échantillons. Aujourd'hui, elles sont devenues un produit phare de la marque.

La création du site d’Heysel

L'Expo 1935 a beaucoup apporté à la ville de Bruxelles et au pays. D'un point de vue économique, elle a permis à la Belgique de se redresser après la crise des années 30. Ce fut aussi l'occasion de rénover la zone du plateau d'Heysel qui était quelque peu délaissée. En effet, d'importants travaux d'aménagement y ont été faits. À l'heure actuelle, le Palais des Expositions et les bâtiments qui l'entourent, constituent le complexe « Brussels Expo » qui est le plus grand parc des expositions du pays. C'est à cet endroit également que s'est déroulée la très célèbre Expo 1958.

Source : http://www.bie-paris.org/site/fr/1935-brussels

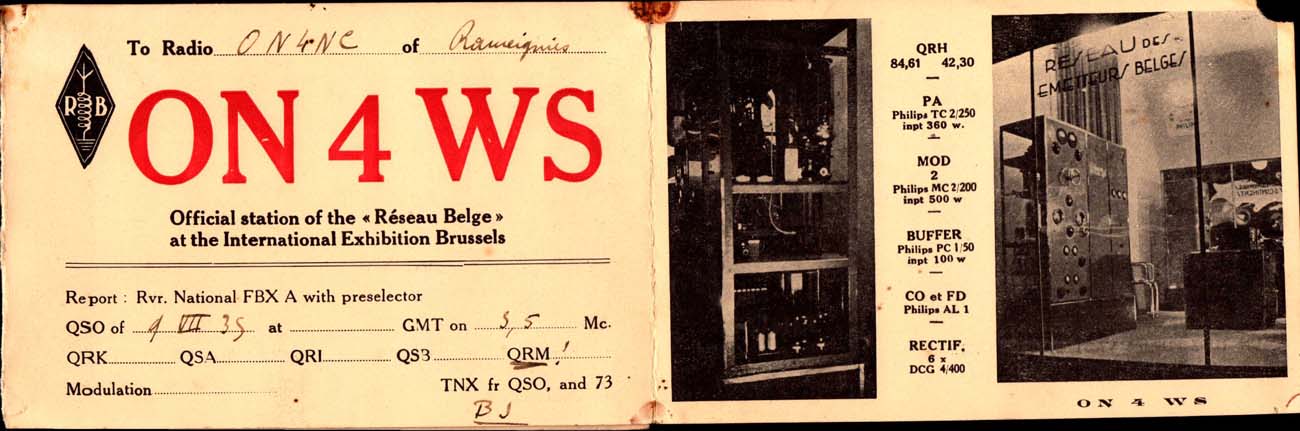

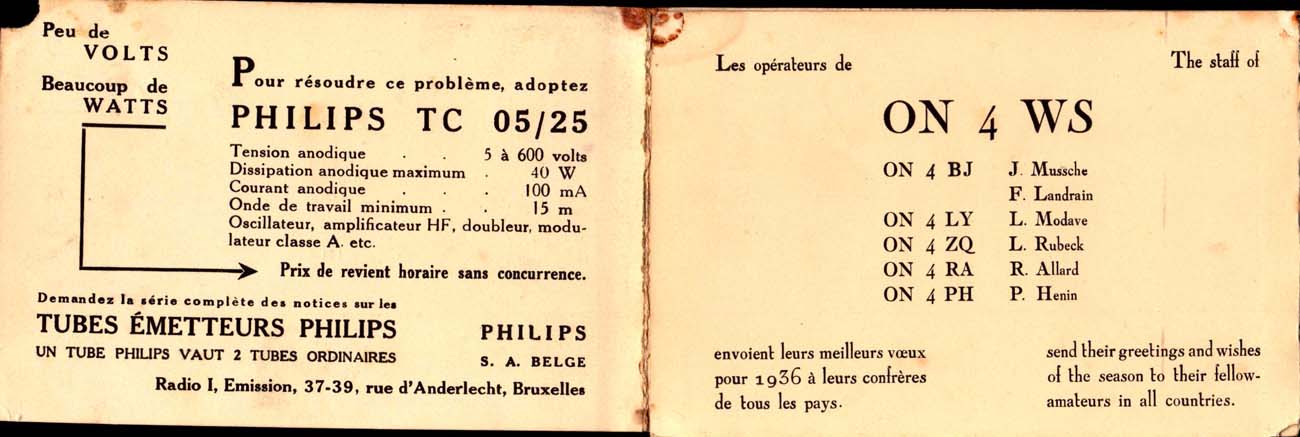

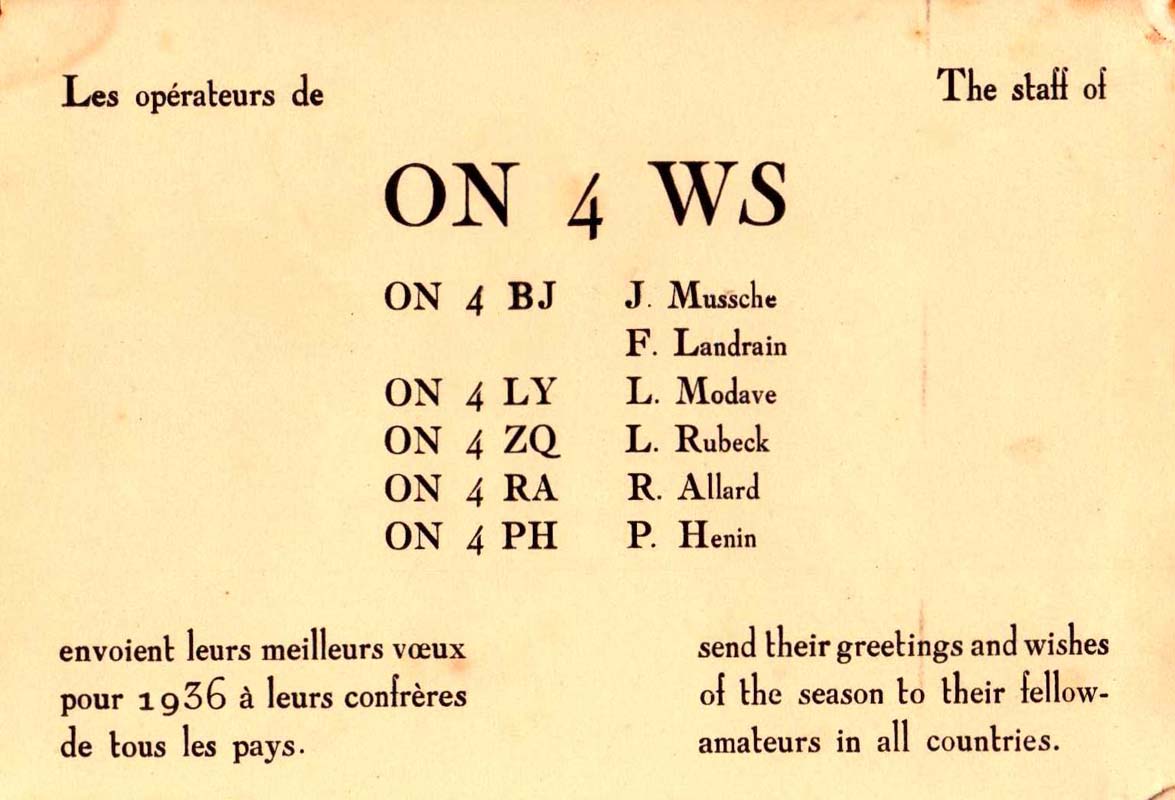

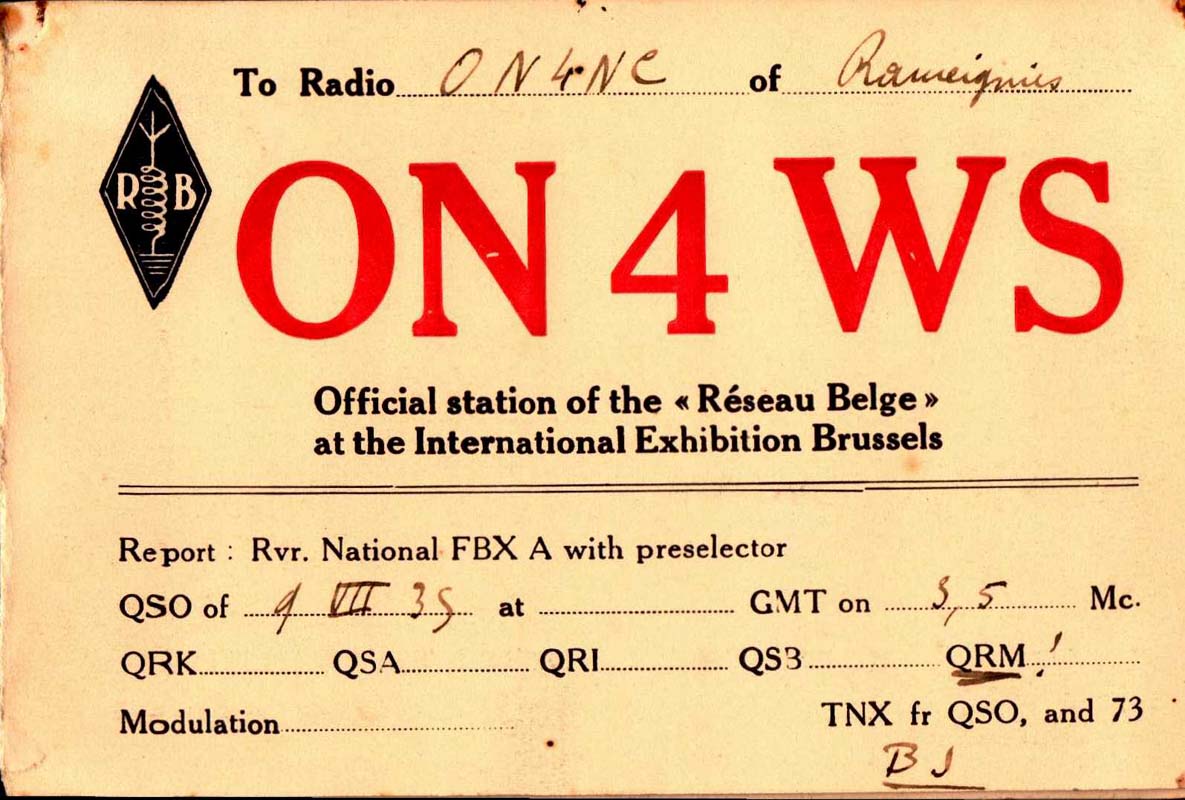

La station du Réseau Belge à l’Exposition Universelle de Bruxelles (1935)

ON4WS est l’indicatif attribué à la station de l’Exposition Universelle de Bruxelles de 1935. Mais, dans un premier temps, ce fut l’émetteur de ON4VC qui fut utilisé.

« Jusqu’à présent, c’est toujours le bel Xmiter de 4VC qui joue le rôle de station du R.B. à l’Expo, notre propre émetteur devant être terminé dans une huitaine de jours. » (‘QSO’ 07/1935, p.122)

La station¹, installée dans le ‘Palais de la Télévision’² (Avenue du Gros Tilleul), impressionna la horde de visiteurs. (Plus de 23000 visiteurs à ce stand pendant les deux jours de Pentecôte !)

L’Exposition connut en effet un succès retentissant et le Réseau Belge en eut sa petite part. « Si toutefois le trafic y effectué fut assez réduit, il ne faut pas en accuser les organisateurs. » (‘QSO’ 03/1936, p.46)

« La réception (…) est bonne quoique terriblement affectée par la proximité du parc des attractions. » (‘QSO’ 07/1935, p.122)

Quant à l’émission, « 4WS et les amplis de télévision ne s’entendent pas fort bien. » (‘QSO’ 07/1935, p.122)

Cette ‘induction malencontreuse’ sonna le glas de la station d’amateur. Malgré une obligation d’émettre « tous les matins tôt et presque chaque soir après clôture de la télévision » (‘QSO’ 08/1935, p.142), les stations 4VC et 4WS furent mises sous scellés, « résultat tragique de la trop grande faconde³ de nos opérateurs. » (‘QSO’ 09/1935, p.166)

Sic transit gloria mundi.

¹ Une description exhaustive de la station ON4VC est parue dans le ‘QSO’ 09/1935, pp.169-170. Photos, descriptif et carte QSL de ON4WS en annexe.

² Les premières expériences publiques de télévision eurent lieu à l’Expo de Bruxelles (1935), avant Paris, à l’aide des appareils de la Société des Compteurs de Montrouge, brevet Barthélémy. (Source : Le Livre d’Or de l’Exposition Universelle de Bruxelles, 1935.)

³ Mot au sens péjoratif : loquacité, incontinence verbale.

Liste des Palais de L’Exposition Universelle de 1935

Grands Palais

Gare Modèle

Hall Latéral de Droite

Hall Latéral de Gauche

Participations Françaises

Agriculture

France d'Outremer

Maison de la Fontaine (Section française des Eaux et des Forêts)

Ministère de l'Air

Palais de la France Métropolitaine

Ville de Paris

Pavillons de la Section Belge

Agriculture

Alimentation

Art Ancien

Art Moderne

Arts Décoratifs

Arts Graphiques

Automobile

Bâtiment

Chapelle d'Arts Religieux

Chapelle Maris Stella

Collectivité des Emballages et des Etalages

Cuir

Eaux et Forêts

Electricité Ménagère

Expositions Temporaires

Ferme Modèle

Gaz

Industries Chimiques

Palais de la Ville de Bruxelles

Papier Peint

Pavillon d'Honneur du Commissaire Général

Province de Brabant

Textiles

Vie Catholique

Section Coloniale Belge

Entreprises Coloniales Privées

Pavillon Officiel du Congo Belge

Société Auxiliaire de Propagande Coloniale "Soprocol"

Divertissements

Alberteum

Plaine des Attractions

Planétarium

Royaume des Enfants

Soukhs

Théatre

Train Miniature

Vieux Bruxelles

Village Indien

Zoo

Participations Italiennes

Boutiques Italiennes (ENAPI)

Chimie

Ministère de la Presse et de la Propagande

Navigation, Aéronautique et automobile

Optique

Palais du Licteur, Pavillon Principal de l'Italie

Pavillon des Echanges et Produits Agricoles

Textile

Tour Innocenti

Vallée des Alpes

Ville de Rome

Pavillons des Participations Etrangères

Autriche

Brésil

Bulgarie

Chalet de la Fédération des Femmes Hongroises

Chili

Danemark

Egypte

Finlande

Grand-Duché du Luxembourg

Grande-Bretagne

Grèce

Hall International

Hongrie

Iran

Lettonie

Norvège

Palestine

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie

Turquie

Pavillons Privés

Agence Dechenne

Ateliers de Coene & Fils

Byrrh

Chaulux

Comptoir Tuilier de Pottelberg

Côte d'Or

Cristalleries Val Saint Lambert

Ecole Ménagère Agricole

Engema

Grands Magasins "Au Bon Marché"

Hacienda Martini & Rossi

Het Laatste Nieuws

Huile Impériale

Huilever

INR (Institut National de Radio-Diffusion)

L'Automobile Club

L'Illustration

Larousse

Le Soir

Liebig

Malmédy

Manufactures d'Hemixem

Max Janlet & Dominique

Olida

Paris-Soir

Persil

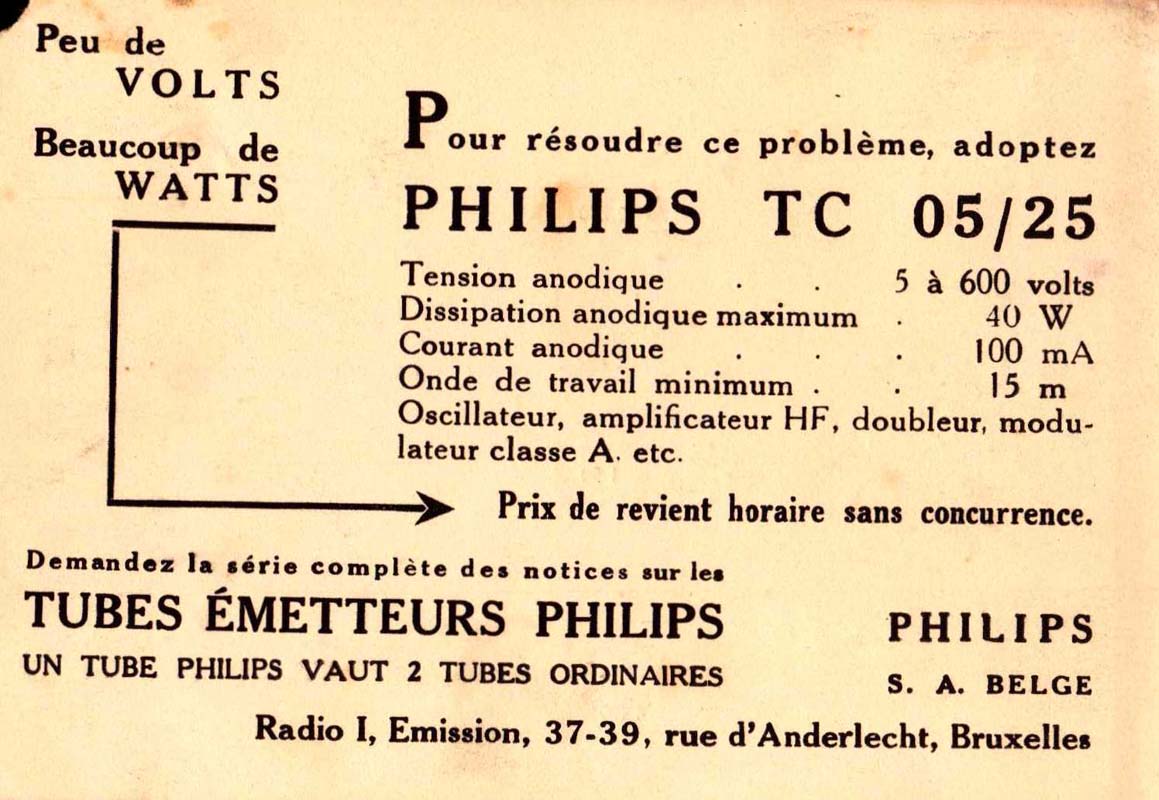

Philips

Presse périodique

Singer

Solvay

Texaco

Télévision

Torck

Touring Club

Usines Remy

Vanderborght

Verre

Welkenraedt

La télévision

Une inscription, au fronton de ce pavillon rapprochait de l'inauguration du premier chemin de fer en 1835, les premières expériences publiques de télévision, en 1935. Le cinéma (à l'Alberteum), la radio-diffusion (au Pavillon de l'I. N. R.), la télévision, synthèse de ces deux merveilles des temps modernes, étaient donc représentés de façon égale à l'Exposition de Bruxelles.

Les expériences eurent lieu à Bruxelles, avant Paris, à l'aide des appareils de la Société des Compteurs de Montrouge, brevet Barthélémy, appareils analogues à ceux adoptés par le ministre des P. T. T. français pour l'équipement des postes d'Etat.

A l'intérieur du Pavillon, le visiteur se trouvait devant un petit écran sur lequel apparaissait l'artiste — chanteur ou musicien — qui se trouvait dans le studio voisin : l'image était réduite et teintée de vert. L'artiste devait s'enduire la figure d'un maquillage spécial et peu flatteur; mais l'image était fidèle et parfaitement reconnaissable. Le son, d'autre part, n'était nullement modifié à la transmission; un poste à ondes courtes avait été installé, pour ce faire, à l'intérieur du Pavillon, par des techniciens de Radio-Schaerbeek.

Le principe était le suivant : la scène se passait dans une cage de verre, sous le feu de huit puissants « sunlights ». Dans une caméra, derrière un objectif semblable à celui de l'appareil de prises de vue, un disque d'aluminium perforé de trous en spirale, tournait à 1,500 tours. Il filtrait la lumière et chaque rayon frappait une cellule photo-électrique; celle-ci à son tour, envoyait des rayons au poste émetteur, qui les renvoyait sous forme d'ondes.

Un poste récepteur accueillait celles-ci et les transmettait (à raison de 60 lignes, 25 images, 90,000 « impulsions » par seconde) à un écran spécial, formé d'un ballon de verre recouvert, à sa partie supérieure d'une substance fluorescente. Le contact des électrons avec cette substance permettait de reconstituer l'image par points lumineux successifs. La vue transmise et présentée au public mesurait environ 20 centimètres carrés; une dizaine de mètres séparaient de l'écran les artistes « télévisionnés ».

Si la méthode, à ses débuts appelle des perfectionnements encore, elle n'en présente pas moins la solution d'un problème passionnément discuté. Et le succès du Palais de la Télévision fut très vif. Il n'attira pas seulement l'attention des foules. Entre autres visites officielles, il reçut celles du Roi Léopold III, des Ministres Devèze, Van Isacker, Destrée, du Bus de Warnaffe; de MM. Adolphe Max, Van de Meulebroeck, le comte Adrien van der Burch, Caspers, Charles Fonck; de M. Laroche, ambassadeur de France et des membres de nombreux groupements scientifiques et autres.

© Le Livre d'Or de l'Exposition Universelle de Bruxelles 1935

INR (Institut National de Radio-Diffusion)

L'Institut National de Radio-Diffusion avait élevé, non loin de l'Alberteum et du Planétarium, en bordure de l'avenue du Marathon, un pavillon de 30 mètres sur 20. Le bâtiment, d'allure très moderne, était l'œuvre de l'architecte Diongre, chargé après concours, d'édifier à Ixelles la Maison de l'I.N.R

Au centre d'un rectangle, se trouvait un auditorium en forme de losange tronqué, long de 17 mètres, large de 11 mètres, haut de 7 m. 50. Une galerie vitrée l'entourait, décorée de portraits photos, croquis et charges; par des baies ouvertes à la lumière, fermées aux bruits du dehors, le public pouvait assister à la naissance des émissions.

Le visiteur pénétrant par l'entrée principale, trouvait à sa droite l'enregistrement magnétique sur bande d'acier dont les méthodes lui furent révélées à certains jours; à sa gauche, l'enregistrement sur disques, devant lui, en contre bas de la Radio centrale, avec ses neuf panneaux d'amplification, trois plateaux pour pick-up, etc.

Le regard, passant par dessus la Radio centrale, pénétrait dans l'Auditorium; là, il découvrait les musiciens des orchestres, grands et petits, répétant ou exécutant. C'était, en somme, un avant-goût de la Télévision.

Neuf diffuseurs, répartis dans le couloir accessible au public et commandés par des « inverseurs » que les visiteurs pouvaient utiliser, permettaient à ceux-ci d'avoir, soit l'écoute directe du concert donné sous leurs yeux, soit l'écoute de l'émission telle qu'elle était fournie aux auditeurs par l'émetteur de Velthem. De la sorte, le cycle (de l'émission à la réception) était fermé et le résultat soumis à l'appréciation instantanée du visiteur spectateur.

L'I. N. R. assura dans son pavillon des émissions quotidiennes, radio-diffusées soit sur 484, soit 322 mètres. Ces séances concerts, jeux radiophoniques, sketches furent données avec le concours de :

1°) l'orchestre symphonique (60 musiciens);

2°) du Radio Orchestre (31 musiciens);

3°) de l'orchestre de genre (21 musiciens);

4°) de groupements musicaux divers;

5°) d'artistes lyriques et instrumentistes;

6°) d'acteurs, etc.

Cet édifice fut le centre de l'activité radiophonique nationale et internationale, à l'Exposition de Bruxelles. Ses installations techniques rayonnaient sur toute la superficie de la World's Fair, à l'occasion des cérémonies, reportages parlés, concerts donnés dans la Salle des Fêtes ou sur divers points de l'Exposition, fêtes organisées au Vieux-Bruxelles, etc.

Un grand nombre de ces manifestations furent retransmises par les stations étrangères, membres de l'Union Internationale de Radio-Diffusion de Genève (U.I.R.).

Enfin, maintes séances données dans le Pavillon de l'I. N. R. étaient régulièrement radiodiffusées vers le Congo sur onde courte, via Ruysselede.

© Le Livre d'Or de l'Exposition Universelle de Bruxelles 1935.

Documentation

Cartes QSL